大佛次郎おすすめ著作3選! 読むべきはこの作品

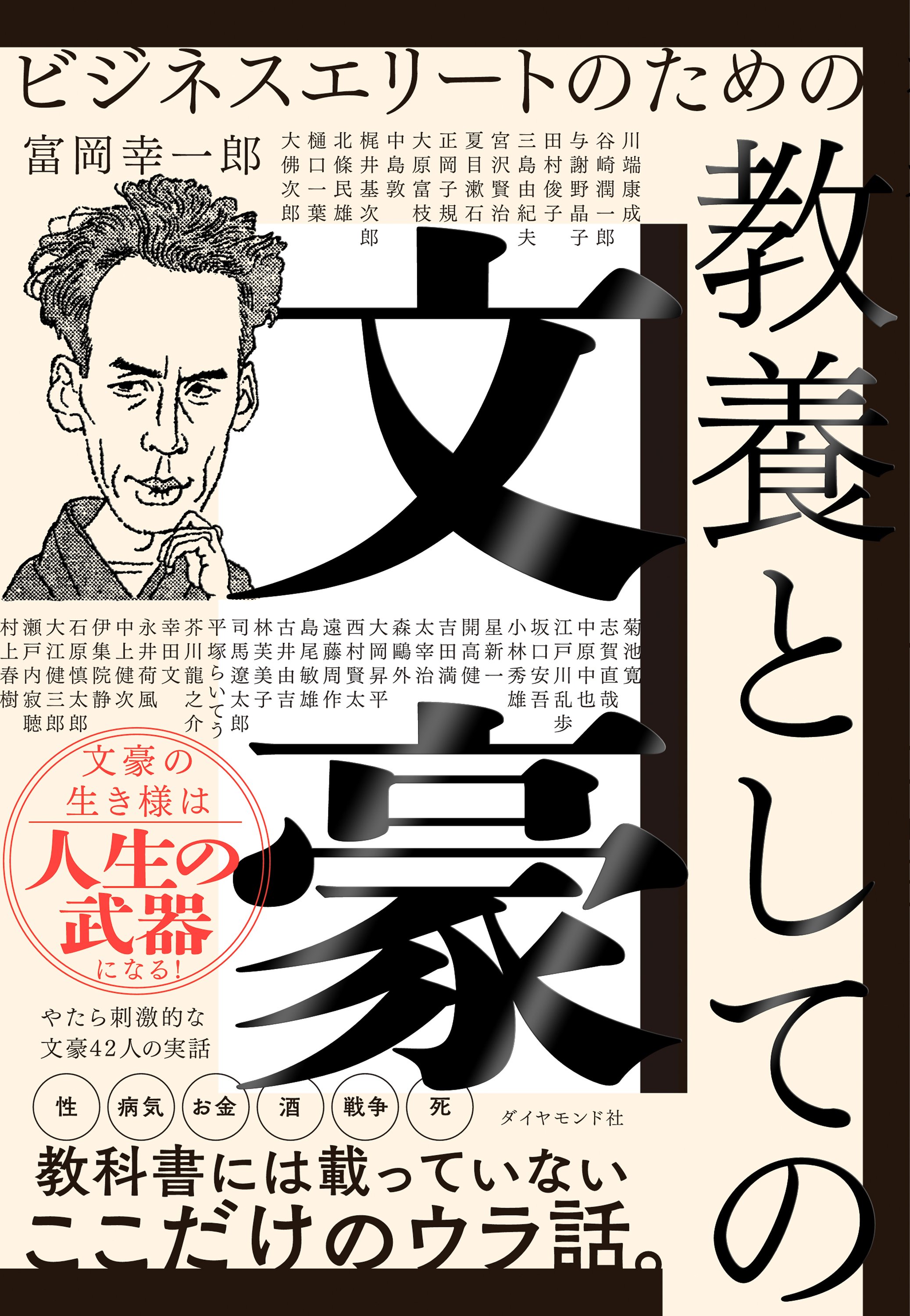

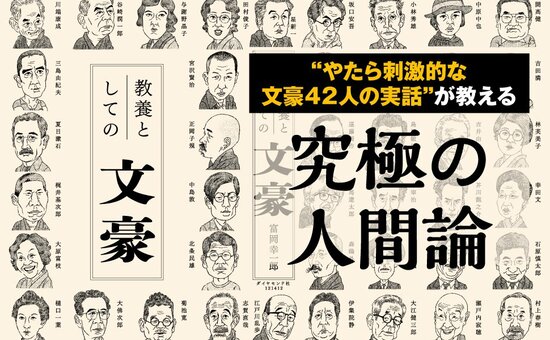

正気じゃないけれど……奥深い文豪たちの生き様。42人の文豪が教えてくれる“究極の人間論”。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、意外と少ないかもしれない。「あ、夏目漱石ね」なんて、読んだことがあるふりをしながらも、実は読んだことがないし、ざっくりとしたあらすじさえ語れない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文学が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)。【性】【病気】【お金】【酒】【戦争】【死】をテーマに、文豪たちの知られざる“驚きの素顔”がわかる。文豪42人のヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な生き様”を一挙公開!

イラスト:塩井浩平

イラスト:塩井浩平

神奈川生まれ。本名・野尻清彦。東京帝国大学法学部政治学科卒。代表作は『鞍馬天狗』『パリ燃ゆ』『天皇の世紀』など。歴史小説の巨匠。父は日本郵船に勤めており、横浜の裕福な家庭で育つ。小学生のころから作文を雑誌に投稿するなど、創作活動をしていた。東大時代には劇団を結成し、同人誌もつくる。語学が堪能で、卒業後は外務省に勤務し、翻訳の仕事をしていた。大正13(1924)年、生活費を稼ぐために書いた『鞍馬天狗』がヒット、以後40年近くにわたりさまざまな雑誌で連載される大人気シリーズとなる。晩年は病床でも執筆を続けたが、昭和48(1973)年に肝臓がんにより75歳で亡くなった。

大佛次郎のおすすめ著作3選

●『鞍馬天狗』(1~5、小学館 P+D BOOKS)

大正13(1924)年から昭和40(1965)年にかけて約40年もの間、執筆された時代小説シリーズ。

弱者を守り悪を討つ英雄・鞍馬天狗が、幕府の圧政に苦しむ人々を救うために戦う大衆小説です。

そもそもこの作品を書くようになったきっかけは、大佛が洋書を買いすぎて生活費を稼がなければならなくなったため。大人気を博して映像化もされ、長期シリーズになり、金銭的に大いにうるおいました。

●『終戦日記』(文春文庫)

昭和19(1944)年9月から20(1945)年10月まで、第2次世界大戦の終戦直後混乱する人々の様子が綴られた日記。

大佛自身の体験や考えが率直に記されており、戦後日本における貴重な証言の1つです。

●『天皇の世紀』(1~12、文春文庫)

70歳から朝日新聞で連載開始した長編小説。明治天皇が生まれたころから幕末・維新期にかけての日本の激動の時代を、複数の視点から描き出しています。

連載は1555回続き、登場人物は4000人以上に及びます。「歴史を動かすのは特別なヒーローではなく、民衆だ」という大佛の歴史観が伝わってくる、エネルギーにあふれた傑作です。

【話題の引き出し★豆知識】

〇鎌倉在住の作家たちと貸し本屋「鎌倉文庫」開店

食料や物資が少ない第2次世界大戦末期、娯楽に触れる機会もなく、世の中の空気が重くなっていたとき、川端康成や小林秀雄など鎌倉を拠点に活動していた鎌倉文士たちは「鎌倉文庫」という貸本屋を営んでいました。

これに大佛も協力しています。いまのようにスマホもなければインターネットもSNSもない時代、娯楽となる本も出版されず、鬱屈としていた鎌倉市民のために、大佛は自分が持っていた大量の本を無料で提供し、自ら貸本屋の店番もしていたのです。

※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。