【困ったときの志賀直哉】なぜ悩めるビジネスパーソンに“文豪の言葉”が深く刺さるのか?

文芸作品を読むのが苦手でも大丈夫……眠れなくなるほど面白い文豪42人の生き様。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、少ないかもしれない。「あ、夏目漱石ね」なんて、名前は知っていても、実は作品を読んだことがないし、ざっくりとしたあらすじさえ語れない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文芸作品が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)。【性】【病気】【お金】【酒】【戦争】【死】をテーマに、文豪たちの知られざる“驚きの素顔”がわかる。ヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な生き様”を大公開!

※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

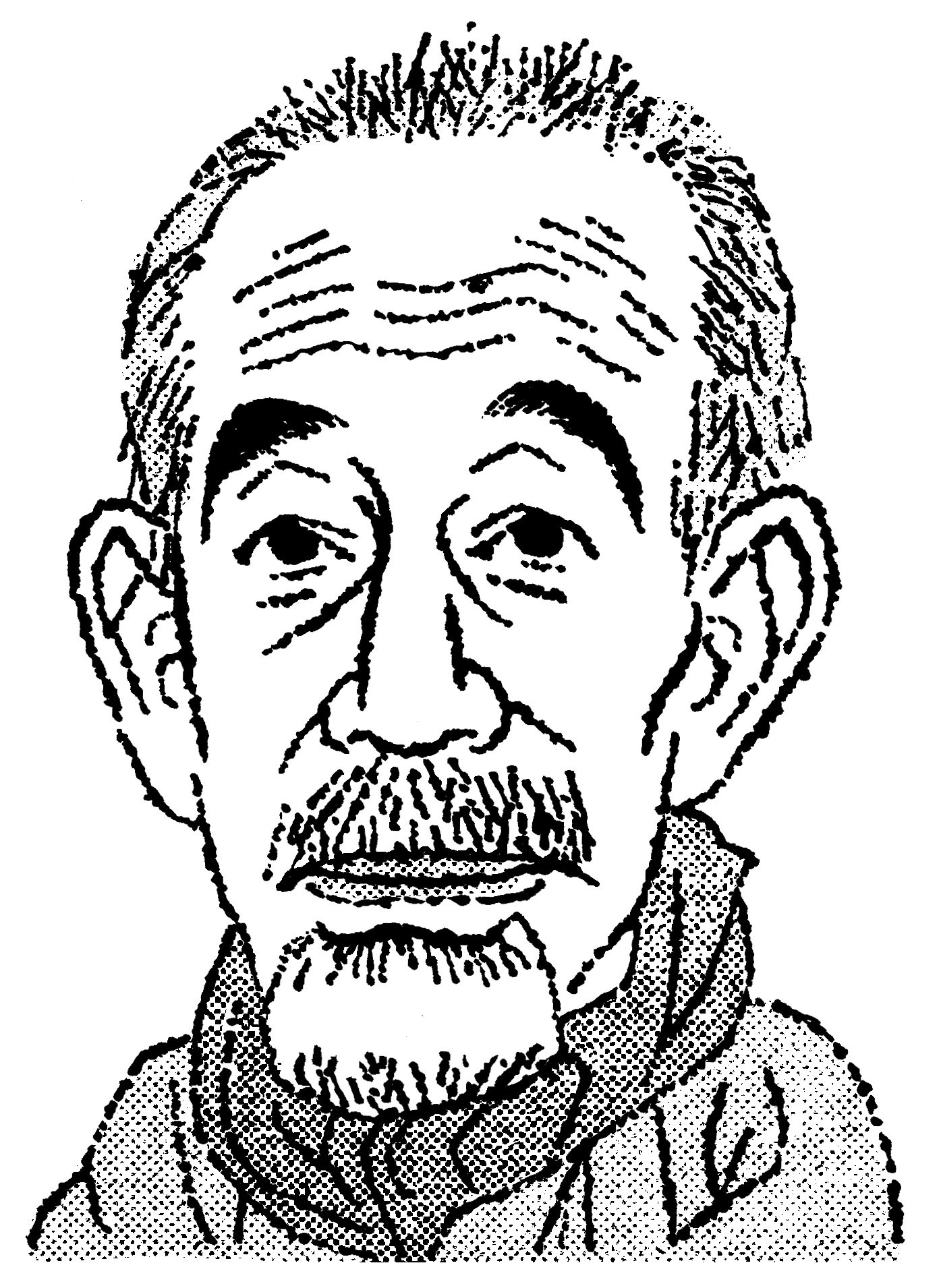

イラスト:塩井浩平

イラスト:塩井浩平

「小説の神様」は1682坪の大豪邸育ち

人生に悩んだときの「処方箋」

恵まれた環境で生まれ育ち、それでもさまざまな悩みを抱え、シンプルな言葉でそれを綴ってきた直哉の作品を、私は人生に困ったとき、悩んだときのための「処方箋」として、手にとってみてほしいと思っています。

文学が描き出す、様々な「悩みの形」

文学作品の面白さの1つは、いろいろな「悩みのパターン」を描き出してくれることです。

人は、どんなことで悩むのか。その悩みが、どうやって深まっていくのか。深まっていった果てに、どこに、どうやって出口を見出そうとするのか。

そういう、いくつかのパターンを、名作は教えてくれてます。

主人公と共に悩み、心を重ねる体験

宗教のように「こうやったら救われます」「こういう手順で、こういうふうにすれば解決します」など、はっきりとした答えを示してくれるわけではありませんが、文学作品を読めば、私たち読者は主人公と同化し、ともに悩むことができます。

つまり、悩みを「追体験」することができるのです。

一文が心を照らす、言葉の魔法

「言葉」というものは、ただ情報を伝えるためだけにあるのではなく、読者を別の世界へと誘ってくれる力もあります。ひとたび小説のページを開けば、その小説だけが持つ「異空間」へと没入することができるのです。

1つのフレーズなり、1つの言葉なりが、読者の心に乱反射して、忘れていた気持ちを思い起こさせてくれるとか、ふたたび発光させてくれることもあるわけです。

シンプルだからこそ心に響く、直哉の引力

そうした意味でいうと、直哉は小説の持つ牽引力を使って、人間が普遍的に持つ「悩みのパターン」を描き出してくれたともいえます。

あまりに言葉が平明でシンプルなので、「なにがすごいのかわからない」という感想を抱く人もいます。そう感じるのは、直哉が近代文学の1つの型をつくり、言葉の可能性を広げてきたからこそなのです。

自分を責めてしまう、そんな夜に

どうしてこんなことで悩んでしまうんだろう、苦しくなってしまうんだろう。自分はなんて情けないヤツなんだ―そうして自分自身を責めたくなったときが、直哉の小説を読むべきタイミングかもしれません。

まさに「困ったときの志賀直哉」なのです。