近年、財務内容が劇的に改善したことで、あらためて注目が集まる総合化学メーカーの東ソー。長く低迷の時期が続いた同社は、なぜ2010年度から競合他社がうらやむほどの効率経営を実現できているのか。(「週刊ダイヤモンド」編集部 池冨 仁)

野球に例えれば、当初は塁に出られないとみられていたが、予想外の三塁打を放ったような逆転劇である。

10月31日、総合化学メーカーの東ソーは、2018年3月期(17年度)の中間決算を発表。当初は減益予想だったが、ウレタン原料の価格が約2倍になり、需給が逼迫する中で価格差(スプレッド)が拡大するなど、全ての利益項目が3年連続で過去最高となった。

連結売上高3917億円(前年同期比16.2%増)、営業利益545億円(31.9%増)、経常利益582億円(59.1%増)、純利益403億円(62.0%増)。

この結果を受けて、17年度通期の業績予想は連結売上高8000億円(前回発表時より3.9%増)、営業利益1180億円(18.0%増)、経常利益1200億円(20.0%増)、純利益820億円(20.6%増)へと大幅修正することになった(図(1))。

連結売上高こそ、リーマンショック以前の8274億円(07年度)には届かないが、それでも今期は全利益項目で2年続けて過去最高を更新することを見込む。

もとより東ソーは、コモディティ(汎用品)とスペシャリティ(高付加価値品)という両極端の事業をバランスよく強化することで、市況などの外部環境の変化に耐えられる事業ポートフォリオの再編を目指す、“ハイブリッド経営”の実現を標榜してきた。

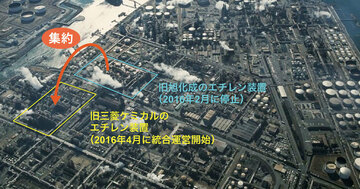

16年度の決算で見ると、連結営業利益は1112億円で、エチレンや合成ゴムなどの石油化学事業と、塩化ビニル樹脂やウレタン原料などのクロル・アルカリ事業で構成されるコモディティ部門が、61.2%を稼いだ。一方で、歯科材料や高級腕時計・装飾品に使用されるジルコニアなどの機能商品事業で構成されるスぺシャリティ部門は31.8%である(図(2))。