「病気や死や貧乏を避けるならば、君は不幸になるだろう」「無知だとか、愚かだとか思われても、あえてそれに甘んじていなさい」……。人生訓としては一瞬、おや? と思える言葉が並んでいる。しかし、発しているのが奴隷出身の哲学者となれば、その意味深さが想像できるかもしれない。異色の古代哲学者の人生訓がユニークなマンガと簡単な解説を加えて展開、2019年の刊行以来、ロングセラーになっているのが『奴隷の哲学者エピクテトス 人生の授業』だ。エピクテトスは、今シリコンバレーで大流行中のストア派を代表する一人としても注目を集めている。そんな、人生を深く見つめ直す機会となるエピクテトスの不思議な世界とは?(文/上阪徹)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「それを失ってしまった」と決して言うな

地位や財産や権力とは無縁な、ごく平凡な市井の庶民が、いかにして真の自由を享受し、幸福な生活にあずかることができるのか。そのためにいかなる知恵が必要なのか──。

ローマ時代、奴隷の両親のもとに生まれ、若い頃は奴隷として過ごした哲学者、エピクテトスが掲げていた課題は、そのまま現代人の生活の場面にまでつながる、と上智大学文学部哲学科教授の荻野弘之さんは記す。

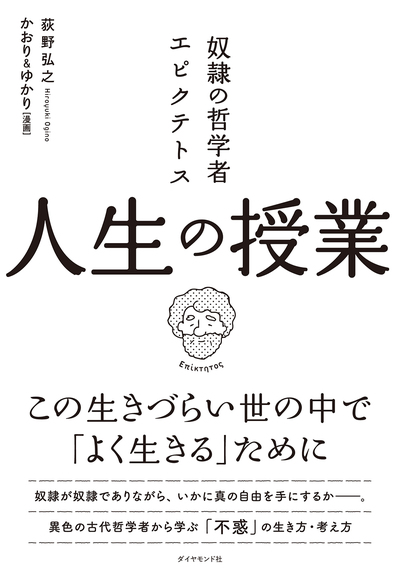

そして、日本では決して馴染みがあるわけではない哲学者のメッセージながら、2019年の刊行以来、ロングセラーになっているのが、『奴隷の哲学者エピクテトス 人生の授業』だ。生きづらさの変わらぬ今の世の中で、新しい何かを求めて手にする人も多いのかもしれない。

本書の大きな特色は、エピクテトスのエピソードが、まずは古代ローマを舞台にしたユニークな漫画で展開され、その後、印象に残る言葉とわかりやすい解説がつけられていくことだ。この構成によって、理解のしやすさは圧倒的なものになっている。

例えば、主人公のローマの家内奴隷、ニウスがあるとき、両親に会いたいとこぼした。両親は平民の奴隷だった。ニウスが成人を迎えると、その平民はニウスを奴隷市場で売ってしまった。両親とは、悲しい別れをすることになった。

しかし、エピクテトスはこう諭す。

そして、ニウスにこう尋ねるのだ。君はわしに石を奪われたと思うか、と。

これはエピクテトスのこの言葉を説明するためのストーリーだ。

与えられていたものを、返しただけ

人生で遭遇するさまざまな不幸の中で、最も大きなものは何か。それは「愛する人との死別」だろう。死の悲しみは、ローマ時代も同じだった。また、相手は必ずしも人間とは限らない。ペットを失う悲しさもまた、大きなものである。

だが、エピクテトスは、「別れ」に対して究極的な見方の転換を示唆する。

与えてくれたのは神、とエピクテトスは語るが、そもそも与えられたものなのである。所有しているものは、初めから自分自身の外側にある。しょせんいつかは失う可能性がある、ということだ。

どれだけ安心で安全な世界に住んでいようとも、動物や道具も含めて、我々は有限な存在であり、何かを失ってしまう経験は避けられない。所有しているものは、いつかは失うのだ。

しかし、我々は「失った」と思うと心に大きな空白を抱え込んでしまい、なかなかその悲しみから立ち直ることができない。

こんなエピソードもある。ニウスが買い出しに出かけると、酔っぱらって道端で寝ている人がいた。ニウスがだらしないと非難すると、エピクテトスは本当にそうなのか、と言い、かつてのエピクテトスの主人の話を語った。その主人も酔っぱらって道端で寝ていたことがあったが、隣人たちで彼を悪く言うものは一人もいなかった、と。

「すぐに決めつける・批判する」のは判断力が足りない証拠

エピクテトスが残した言葉がこれだ。

その行為の善悪は、いったい何で決まるのか。それには、行為者当人がどんなことを考えていたのか、どんな状況にあったのか、が重要な要素となる。だとすれば、他人の行動の表面だけを見て、その意図を正確に知らないのに、行為の善悪を軽々と判断するわけにはいかないことがわかる。

「あの家はゴミの出し方が悪い」「部屋を片付けてくれない」「積極的に子育てに参加しない」「時間を守らない」「約束をすっぽかす」……。こうした事実を直ちに善悪と結びつけて評価することは、果たしてどうか。

実は同じことが、我々の五感にもあてはまる。感覚や記憶を通じた印象は、多くの場合、事実をそのまま映しているようで、必ずしもそうではない。コップの水に斜めに入った棒は曲がって見える。物音が少しずつ大きくなると、何かが近づいてくると想像してしまう。

正しい認識を持つ。少なくとも、誤った判断に陥らぬよう、慎重になる。それが、独善的な正義を振り回すことなく、他人の振る舞いに対して寛大になれるための道だというのである。

それは、日々を穏やかに過ごすことにもつながる。

(本記事は『奴隷の哲学者エピクテトス 人生の授業』より一部を引用して解説しています)

ブックライター

1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『ブランディングという力 パナソニックななぜ認知度をV字回復できたのか』(プレジデント社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)、『10倍速く書ける 超スピード文章術』(ダイヤモンド社)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。