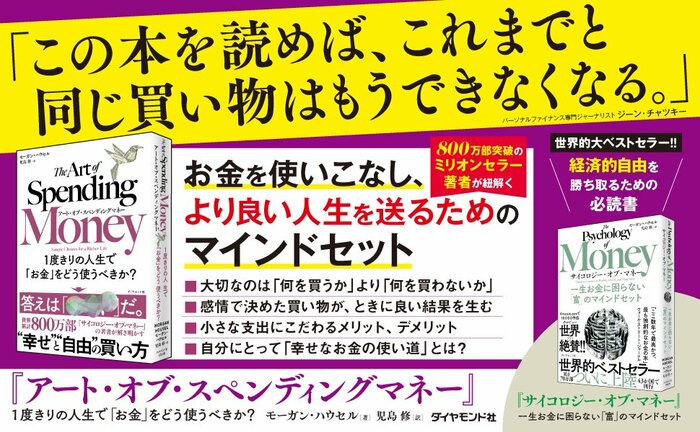

「しっかり考えて買ったのに、時間が経って後悔した……」。そんな経験は誰にでもあるだろう。逆に、「思いきって買ってよかった」と時間が経つほどに満足感が増していく買い物もある。両者を分ける違いは、いったい何なのだろう? 世界的話題作『アート・オブ・スペンディングマネー 1度きりの人生で「お金」をどう使うべきか?』は、そのカギは「感情をどう扱うか」にあるという。人生を豊かにする「お金の使い方」を探っていく(構成/ダイヤモンド社書籍編集局)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

人生を幸せにする「意外なお金の使い道」

私たちは日々、数えきれないほどの「選択」をしながら何かを買っている。コンビニでの飲み物選びから、家や車の購入といった人生の大きな決断まで。

しかし、どんな選択をしたときに「あとあと満足感が高まる」のだろうか?

結論から言えば、それは「感情を軽視しない選び方」だ。私たちはつい、合理的に判断しようとする。値段やスペック、コスパを比較し、最も“正しい”選択を導き出そうとする。だが、満足感という観点では、数字の計算では測れない要素が大きい。

『アート・オブ・スペンディングマネー』では、この点について以下のように触れられている。

――『アート・オブ・スペンディングマネー』より

つまり、合理的な計算では、人間の“気持ち”を反映できない。たとえば家を買うとき、立地や価格の条件はもちろん重要だが、「この家で家族と過ごす時間を想像したとき、心が動くかどうか」という感情的な要素も、実は決定的に大切なのだ。『アート・オブ・スペンディングマネー』では次のことも述べられている。

重要なのは、感情に基づいて経済的な決定をするのは、無謀なことばかりではないということだ。むしろ、それは極めて重要な意味を持つ場合が多い。

――『アート・オブ・スペンディングマネー』より多くの人は、「感情に流されると失敗する」と考える。しかし、ここでいう“感情”とは“衝動”ではない。長期的に見て、自分にとって本当に意味のある価値観――「何を大切にしたいか」「どんな時間を増やしたいか」――に根ざした感情である。それを無視して合理性だけで決めると、「後悔はしていないけど、なんだか心が満たされない」という結果になりやすい。

たとえば旅行について考えてみよう。格安という理由だけで選んだツアーよりも、少し高くても「自分の心が惹かれる場所」へ行ったほうが、帰ってからの満足感は長く続くだろう。感情に従う選択は、その瞬間だけでなく「思い出としての幸福」も生み出す。それは、時間をかけてじわじわと価値が増していく買い物だ。

つまり、「あとあと満足感が高まる買い物」とは、単にお得だったり、他人に褒められる買い物ではない。自分の感情を丁寧に観察し、「なぜそれに心が動いたのか」を理解したうえで選ぶ買い物である。それは“感情的な選択”ではなく、“感情を尊重した選択”だ。

合理性だけで決めたものは、時間が経つほど価値を失いやすい。一方で、感情に寄り添って選んだものは、年月とともに「やっぱりこれでよかった」と思えることが多い。

お金の使い方の「正解」は、自分の心の中にある。そこに耳を傾けることが、最も賢い決め方になるのかもしれない。

(本原稿は、『アート・オブ・スペンディングマネー 1度きりの人生で「お金」をどう使うべきか?』(モーガン・ハウセル著・児島修訳)に関連した書き下ろし記事です)