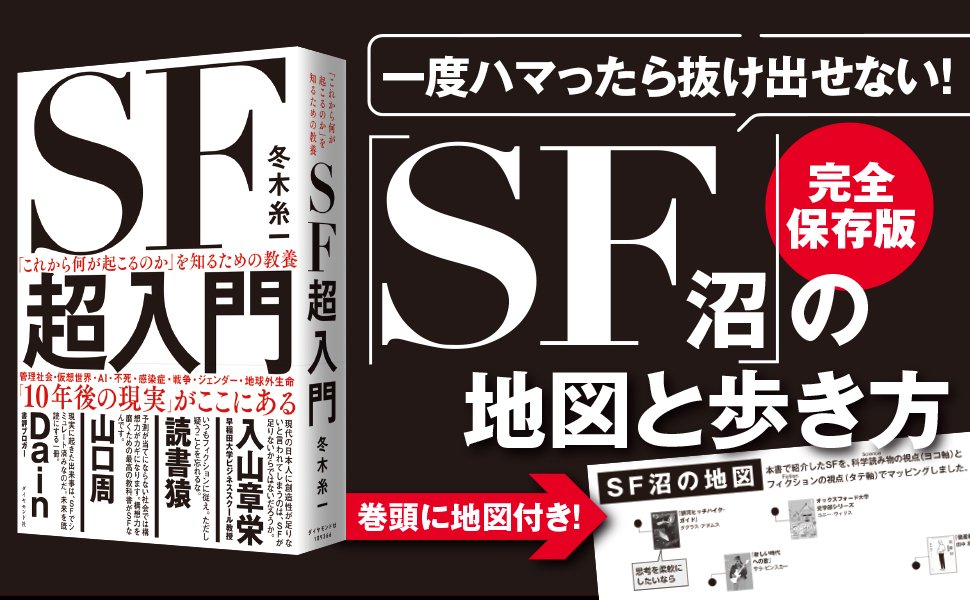

『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』著者の冬木糸一さんは、SF、つまり物語を現実が追い越した状況を「現実はSF化した」と表現し、すべての人にSFが必要だと述べている。

なぜ今、私たちはSFを読むべきなのか。そして、どの作品から読んだらいいのか。この連載では、本書を特別に抜粋しながら紹介していく(※一部、ネタバレを含みます)。

『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』の著者の冬木糸一です。エンジニアとして働きながら、ブログ「基本読書」などにSFやらノンフィクションについての記事を、15年くらい書き続けています。

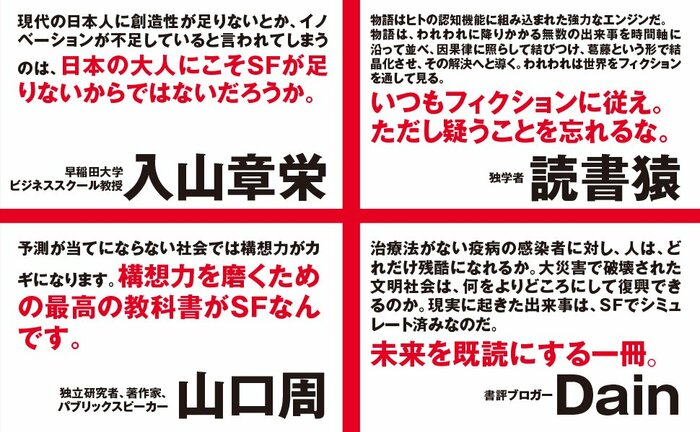

僕はSFを「現代を生きるサバイバル本」と位置付けています。理由は、イーロン・マスクを代表とする起業家たちのインスピレーションの源が、SFだからです。彼らは文字通り、今ビジネス、そして世界を動かしています。頭のいい人ほど、フィクションから発想を得ていると考えることもできます。

今回は本書のなかから「地震・火山噴火」関連の本を紹介します。

どんな作品か:南海トラフ大地震との連鎖で富士山がついに噴火

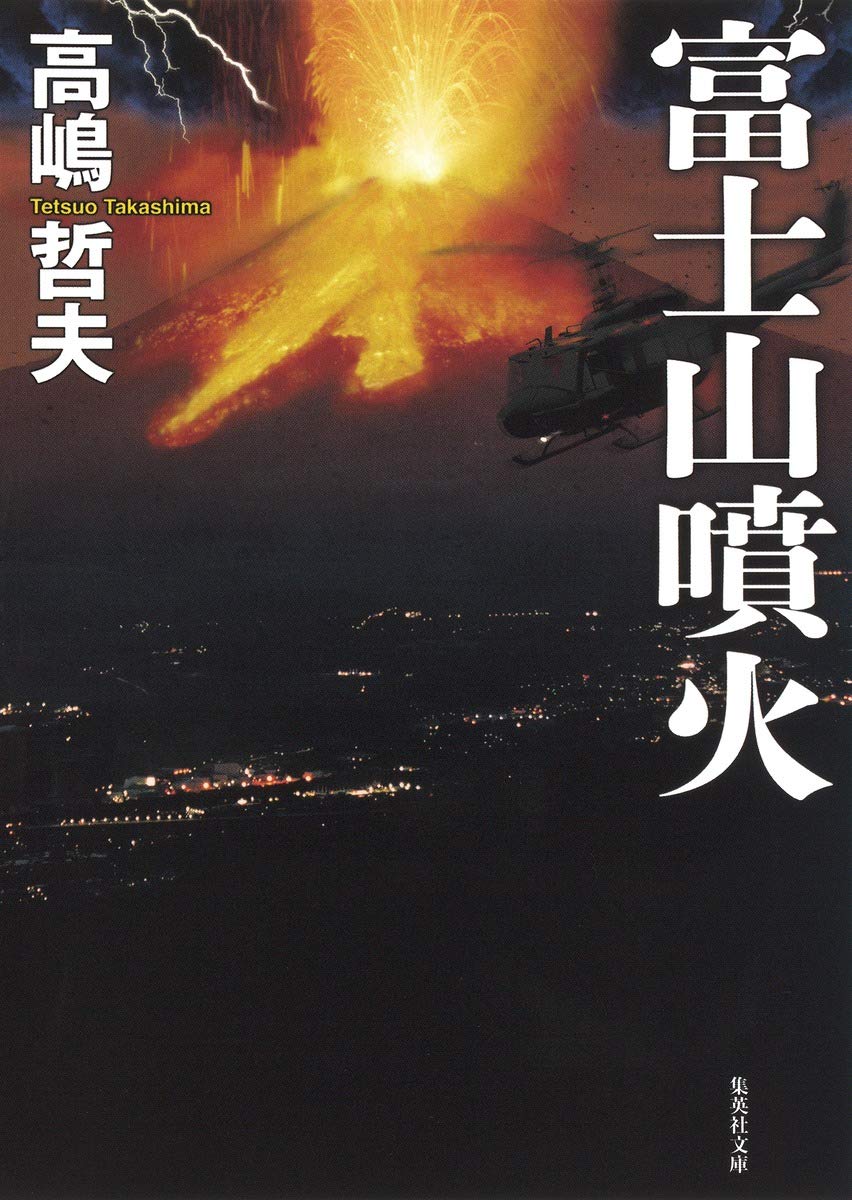

『富士山噴火』

─来るべき大災害に備える「実用書」でもある

高嶋哲夫 著/集英社、2017年(単行本初版刊行2015年)

高嶋哲夫 著/集英社、2017年(単行本初版刊行2015年)

『M8 エムエイト』(2004)では首都直下型地震がもたらす被害を、『TSUNAMI 津波』(2005)では南海トラフ大地震が引き起こす巨大津波の恐ろしさを描き出すなど、日本の災害をテーマにこれまで多くの作品を刊行してきた高嶋哲夫。慶應義塾大学工学部を出て原子力技術者として働いていたという経歴もあり、その専門性は小説でも遺憾なく発揮されている。高嶋が本作でテーマに据えるのは、タイトル通り「富士山の噴火」だ。

物語は、南海トラフ大地震の惨劇で幕を開ける。死者・行方不明者は28万人以上、倒壊家屋は2300万棟以上。建物やライフラインの損壊など、直接的な経済損失が300兆円。生産中止、交通寸断などによる間接被害は200兆円にものぼり、日本の生産機能の50パーセント以上が損なわれるという、すさまじい被害規模だ。

その後、日本は復興を進めているが、南海トラフ大地震は富士山の噴火と連動する可能性が現実でも語られているように、災害は地震だけでは終わらない。

富士山は西暦781年以降、大規模な噴火が少なくとも10回は起こったと言い伝えられる現役の火山だ。最後に噴火したのは1707年で、マグニチュード8・6の宝永地震が発生した49日後に噴火が起きている。その際、噴煙は上空20キロメートルに達し、火山灰は偏西風に乗って九十九里浜にまで降りそそいだという。いま、同じ規模の噴火が起これば、電子機器やインフラへの甚大な影響が予想され、被害はより広範囲に及ぶだろう。

本作中の日本では、冒頭の大地震の発生から3年が経過しても、いまだに余震が続いている。あるとき、富士市周辺で震度6の地震が発生。それが契機となったのか、富士山では洞窟の内部から火山性のガスが吹き出し始め、日本防災研究センターがそのデータを分析した結果、いよいよ噴火が近いのではないかという推測がなされることになる。

何月何日の何時何分に富士山が噴火する─といった完全な予測を行うことは、現代においてなお不可能だが、火山噴火とは地下のマグマが山の岩盤を突き破って吹き出す現象であり、マグマは移動するときに「火山性微動」と呼ばれる振動を起こす。その振動を捉えれば、火山が近いうちに噴火する可能性があるかを予測することは可能だ。

富士山噴火にはひとつのパターンがあるといわれる。まず、人間には感知できない微小な低周波地震から始まり、次に人間が知覚できる大きめの地震(震度5程度)が起きる。これはマグマが地表近くまで上がってきたことを示す兆候だ。続いて火山性微動が始まり、噴火に至る。ここまでに要する期間は、だいたいひと月。被害を最大に見積もった場合でも、火山灰によって関東一帯の電子機器やインフラは機能不全になり、溶岩や土石流は三島、御殿場、沼津、富士といったエリアを舐め尽くして駿河湾に流れ込んでいく。

噴石や火山灰は、高速道路や新幹線といったすべての交通網を麻痺させるから、噴火が起こってから逃げようとしても遅い。だからこそ、予兆が見え始める「噴火一カ月前」のタイミングで、周辺住民などの避難を決断することが重要になってくる。

どこがスゴいのか:破局噴火からの避難活動を精緻にシミュレート

しかし、実際に住民を避難させることには多くの困難が伴う。本作では、富士山噴火時のさまざまなシミュレーションが行われていくが、そのひとつが避難のシミュレーションだ。ただハザードマップを提示して避難を促せばいいわけではなく、被害がどこまで及びそうかを見極めたうえで、さまざまな判断を下さなければならない。寝たきりの人たちはどうやって運ぶのか。場合によっては数十万にも及ぶ人々を同時に避難させるための移動手段はどこから確保すればいいのか。大型の自動車だけでは足りないのは間違いない。自衛隊の助け、場合によっては米軍などの支援も必要とするかもしれない。

難しいのは、大々的に避難訓練などの対策を講じたくても、地元であるがゆえに難しい側面があることだ。住民の多くはホテル、飲食店、土産物店など、富士山観光に関連した仕事についている。そうであるならば、ことさらに噴火のリスクを世間に知らしめるような行事には加担したくないと思う人が出てきてもおかしくない。

また、どこまでいっても噴火予測は正確なものにはなりえず、科学者同士で予測が相反することもある。そうしたときに、市長の立場で数万人の市民の避難を、まだ噴火も起きていない状況で決断できるかといえば、難しいものがある。多大なコストをかけて避難させた挙げ句に何も起こらなかった場合、賠償請求などに発展することもありうる。本作では、主要人物の一人である御殿場の女性市長、黒田の発言を通して、そうした苦悩や葛藤が生々しく描き出される。その一部を引用しよう。

「その根拠がないでしょ。あなたの友達の言葉だけ。住民は自宅を空けて避難することにさえ、どれだけ抵抗感を示したか分かるの」

「だが火砕流や土石流が発生すれば、ここでは逃げようがない。御殿場市は完全に呑み込まれます」

「どこに逃げろというの。御殿場を捨てて」

「それを決めるのが市長の役目です。ここまではあなたはよくやってる。しかしあと一歩踏み出さなければ、住民を見殺しにした愚かな市長として名を残すことになる」

「やめて、バカなことを言うのは。県も気象庁も政府もそんなことまったく言ってない。もし、あなたの言ってることが起こらなければ、やはり私は愚かな市長として名を残すことになる」

「どちらの愚かな市長を選ぶか、あなた次第だ」

「避難中に事故でもあったら市に全責任がかかってくる。経済損失だって考えなきゃならない」(p260)

想像するだけでも恐ろしい危機的状況だが、実のところ、こうした事態はいつ起きてもおかしくない。「何年の何月何日に噴火する」とまでは言えなくても、それは必ず現実になることなのだ。本作には、いまわかる範囲で、富士山噴火に向き合うための知見が詰め込まれている。もしもの事態に備えて一読しておきたい。

1949年、岡山県生まれ。日本原子力研究所研究員を経て作家に。主な作品に『メルトダウン』『イントゥルーダー』ほか。

※この記事は『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』からの抜粋です。