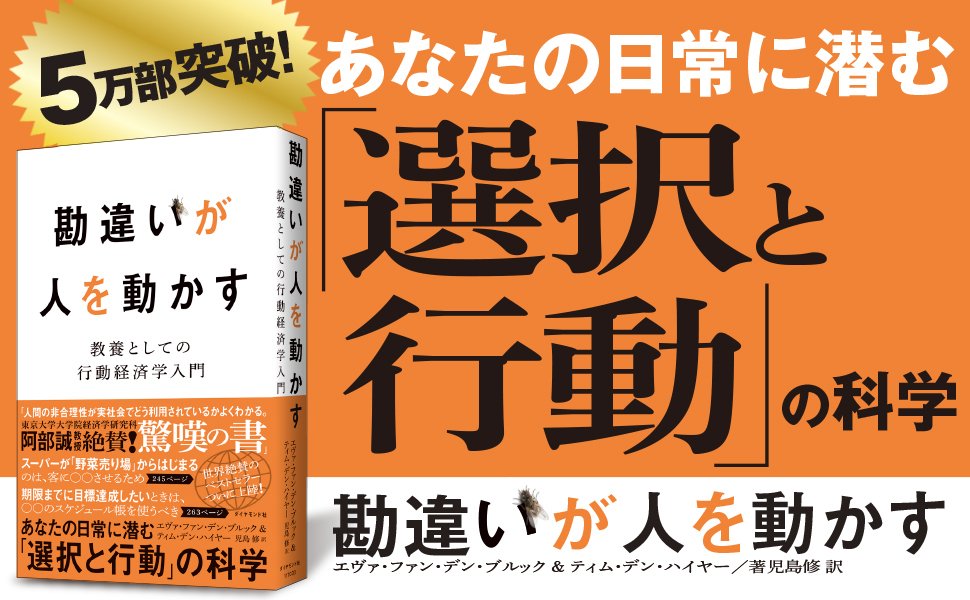

人を動かすには「論理的な正しさ」も「情熱的な訴え」も必要ない。「認知バイアス」によって、私たちは気がつかないうちに、誰かに動かされている。人間が生得的に持っているこの心理的な傾向をビジネスや公共分野に活かそうとする動きはますます活発になっている。認知バイアスを利用した「行動経済学」について理解を深めることは、様々なリスクから自分の身を守るためにも、うまく相手を動かして目的を達成するためにも、非常に重要だ。本連載では、『勘違いが人を動かす──教養としての行動経済学入門』から私たちの生活を取り囲む様々な認知バイアスについて豊富な事例と科学的知見を紹介しながら、有益なアドバイスを提供する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

人は思うように「やる気」を出せない

タイムマシンがなくても、未来の自分に望ましい行動をさせるためのテクニックがある。

それは、コミットメントだ。ただし、その方法を間違えないようにしなければならない。

一般に、人は自分が思っているほど懸命に働くことはない。

会社員なら、その主な理由が意志力不足だと知っているはずだ。学生や自営業者も、勉強や仕事に気持ちが向かない、学習回避行動や仕事回避行動と呼ばれる先延ばし現象を経験しているだろう。

今日中にしなければならないことがあるのに、何時間もSNSを見てしまい、「明日こそ頑張ろう」と思ってしまう。残念ながら、明日もインスタグラムは存在するし、その上、明日は明日でしなければならないことがある。

こういった先延ばし行動は、上司がいる職場だと、さらに状況を悪化させる。仕事の質が落ちるし、昇給やボーナスにも悪影響が生じる。

この問題を乗り越えるためのヒントを示すのが、労働者(ここでは124人のインド人データ入力者)の先延ばし行動に、いつ、どのように報酬を受け取るかが及ぼす影響を調べた、経済学者3人による実験だ。

この実験のポイントは、労働者が自分の先延ばし行動を自覚していて、その対処策を講じようとしていたことだ。

労働者の報酬は、データ入力1件当たり0・03ルピー(0・0004セント相当)。1日平均で、3ユーロ程度を稼ぐ。

11ヵ月にわたる実験期間中、研究者は、労働者が目標値を設定するかどうかを選べた。目標値を受け入れた場合、1件当たりの報酬は、1日に4000件以上入力できた場合で0・03ルピー(目標を設定しない場合と同じ)、4000件以下の場合は0・015ルピー(目標を設定しない場合の半分)になる。

「ペナルティのある目標」を自分で立てる

客観的には、目標値を設定するのはバカげた選択に思える。目標を達成しても1件当たりの報酬は変わらないし、達成できなければ半額になってしまうからだ。

だが、目標を立てることで、未来の怠惰な自分が少しは頑張って働くかもしれないという期待も持てる。

実験データを分析した結果、労働者の仕事量に大きな影響を与えていたのは給料日だった。労働者は、給料日当日に平均7%多く稼いでいた。給料日の効果には個人差があり、20%以上稼ぐ人も、1週間を通して同程度稼ぐ人もいたが、全体的には給料日が近づくにつれてデータ入力の件数は上がっていた。

また、従業員は自分の意志力の弱さを自覚していて、勤務日全体の35%で入力件数の目標値を設定し、モチベーションを保とうとした。

賢明な判断ではないように思えるかもしれないが、実際には、労働者は自分自身をよくわかっていたといえる。

目標を設定した場合、していない場合よりも生産性が2%上がったのだ。もちろん、これは会社側にとっても喜ばしいことだった。

(本記事は『勘違いが人を動かす──教養としての行動経済学入門』から一部を抜粋・改変したものです)