オードリー・タン氏らが提唱する多元技術PLURALITY(プルラリティ)とデジタル民主主義の入門書『テクノ専制とコモンへの道』。タン氏が影響を受けたジョン・デューイや柄谷行人、気脈を通じるダロン・アセモグルなどとの関連性について聞いた。3回連載の中編。(取材・文/ダイヤモンド社 論説委員 大坪 亮、撮影/嶺 竜一)

ジョン・デューイと『PLURALITY』、

柄谷行人とオードリー・タンの関係

――ここまで(前編で)伺ってきたテクノロジーと社会の動きを、本書『テクノ専制とコモンへの道』では、思想的なバックボーンから説いていることも魅力です。多くの思想家が登場して、その考え方について論じられています。巻末の「注」も充実していて、面白い。このインタビューでは断片的になりますが、主な思想や思想家について伺いたいと思います。最初に、統合テクノクラートや企業リバタリアンの人々が社会を「還元論」で考えるのに対して、タンさんや李さんたちは「複雑系」の思考からデジタル民主主義の着想を得ているということについて教えてください。

還元主義的思考では、社会は原子のような個人の集まりで、いろいろな関係性から切り離されて成り立っていると考えます。これは、普遍的な考え方ではありません。人類学者のジョセフ・ヘンリックは、西洋の(Western)、教育水準が高い(Educated)、工業化されて(Industrial)、裕福な(Rich)、民主主義社会(Democratic)の「W E I R D」な人々が近代社会制度を確立している、と言っています。

その考えの延長線上にある統合テクノクラートや企業リバタリアンの人たちは、人々の関係性や多様性を消去する方向に進もうとします。

この考え方に対して、プルラリティの考え方は、最新のテクノロジーを使えば、人々の関係性や多様性を活かすことで社会を豊かな方向に持っていけるという世界観です。本書では、20世紀初頭の3人の思想家ヘンリー・ジョージ、ゲオルク・ジンメル、ジョン・デューイが、明示的・非明示的に還元主義思考を批判してきたことを解説しました。

――日本でも名前がよく知られているデューイについて、本書の文脈の中でどう取り上げられているか、教えてください。

デューイの著書『公衆とその諸問題』(ちくま学芸文庫)は、『PLURALITY(プルラリティ)』(ライツ社)でも言及されていて、グレン・ワイルさんはお気に入りの1冊として挙げています。

デューイが『公衆とその諸問題』を執筆したのは、当時の有力な思想家のウォルター・リップマンが著書『世論』(岩波文庫)などで提起した問題に応答するためでした。

リップマンは、「社会が複雑になり過ぎて、市民はマスメディアによるステレオタイプ化された現実しか認識できなくなっている。民主主義という制度は機能不全になっているので、代わりに専門家が統治すべきではないか」と主張したのです。これは今日、「フェイクニュースに基づく陰謀論で市民は騙されてしまうから、AIで統治したほうが良い」という言説に通じる考え方ですね。

デューイもまた、従来の民主主義が前提にしていた万能の個人やタウンミーティングは解体してしまったという点については、リップマンに同意します。その上で、ネットワーク化され、多元化され、常に進化し続ける新たな民主主義制度を提唱します。前述(前編)したように、個々人が「交差的」であることを利用する「動的な」プロセスです。この考え方はプルラリティに引き継がれます。

デューイの議論は抽象的であり、テクノロジーの進歩による民主主義の危機が課題であるにもかかわらず、対面関係のローカル・コミュニティを重視するなど矛盾がありますが、それをデジタルテクノロジーで超えようとするのが「デジタル民主主義」です。

――デューイに続いて、『テクノ専制とコモンへの道』で言及されるのが、日本の哲学者である柄谷行人さんです。

オードリー・タンさんは、柄谷さんに深く影響を受けたと公言されています。私も、大学生の頃から彼の著作を愛読していました。

『PLURALITY』に関係する、柄谷さんの交換様式論を簡単に説明するというのは難しいですが、骨子は次の通りです。

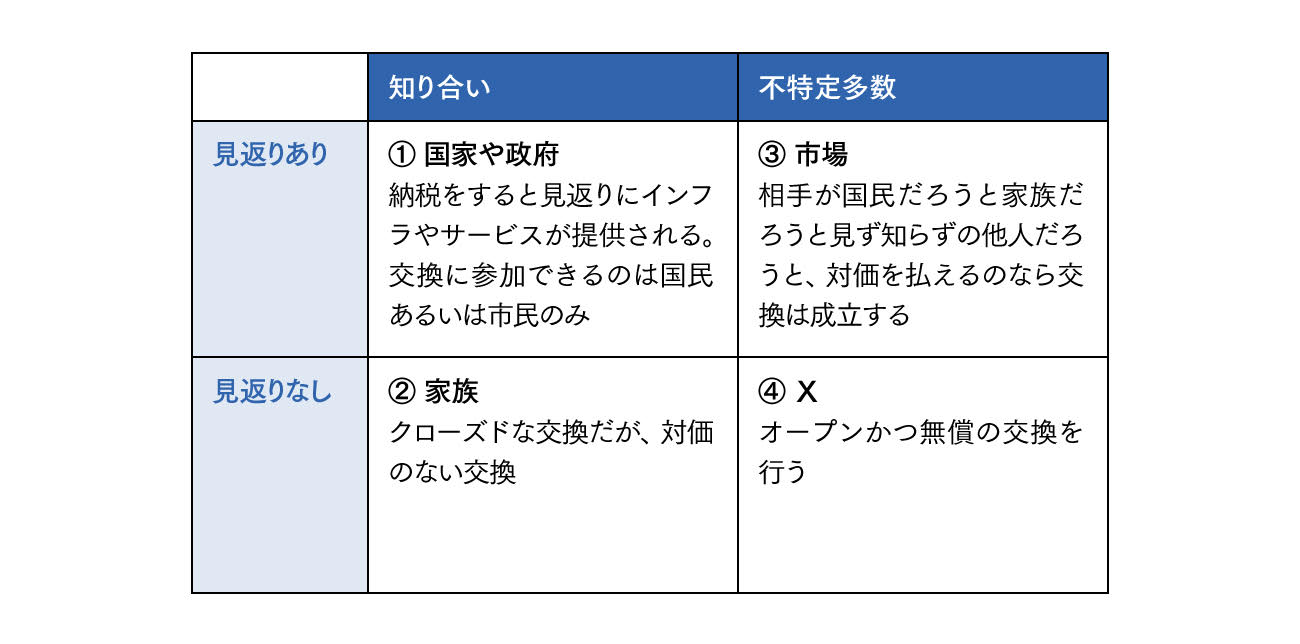

社会システムを交換様式のあり様でA、B、C、Dの4つに分けています。交換様式Aは、個人の自由が拘束された共同体での「もらったらお返しする」という贈与と返礼の互酬です。交換様式Bは、共同体内での支配と保護の関係に基づく略取と再分配です。交換様式Cは、市場での貨幣と商品による商品交換です。どの交換様式が支配的かで社会のありようが決まってくる、と柄谷さんは論じます。例えば、Aなら氏族社会、Bなら国家、Cなら資本制社会という具合です。

そして、交換様式Dは、交換様式Cの市場経済のような自由な関係上で、交換様式Aの互酬的なものを回復したもの、としています。歴史上にあるDは様々な形を取って試みられてきましたが、支配的にはなっていないため、柄谷さんは「X」と呼んできました。

オードリー・タンさんは、柄谷さんの著作『世界史の構造』(岩波現代文庫)に触発されて、人と人のコラボレーションの深さと広さのトレードオフの関係から、様々な社会の制度や組織をマッピングし、そこから「プルラリティ」の方向性を示しています(編注:図は『PLURALITY』、同書からの引用で『テクノ専制とコモンへの道』の両書に掲載されている)。

例えば、範囲は狭いが深いコラボレーションをもつ「コミュニティ」、どちらも中間的な「国家」、狭いけど幅広い協力モードを持つ「商品」という具合です。

タンさんはこの考えを、柄谷さんの交換様式に適応させ、交換様式Aの「少人数との深い協力」が、交換様式Cへと発展する過程で「多人数との浅い協力」に変わっていったと考えました。そして、テクノロジーを活用することで、交換様式Aの深さと交換様式Cの広さが両立できるとするのです。それは、不特定多数の人々を対象としつつ、何か手伝いが必要であれば見返りを求めずに助ける、という深くて広い協働モデルです。以上を整理したのが、下の表です。

この表の「X」の実現が、タンさんたちのプルラリティプロジェクトの目標です。それが実現したあかつきには、Xは「デジタル民主主義」と呼ばれると、私は考えます。

ちなみに、柄谷さんは、自分とタンさんの交換様式論は少し違うと言っています。例えば、タンさんは交換様式Dと社会構成体Xを合わせて交換様式Xと呼んでいます。また、柄谷さんのXは「向こうからやってくる」と表現されているのに対して、タンさんはテクノロジーの活用を通じた信頼に基づく人間関係の構築で実現できるという立場です。

『PLURALITY』では十分になされていない交換様式の説明を、本書『テクノ専制とコモンへの道』ではタンさんの思考を踏まえて解説しています。