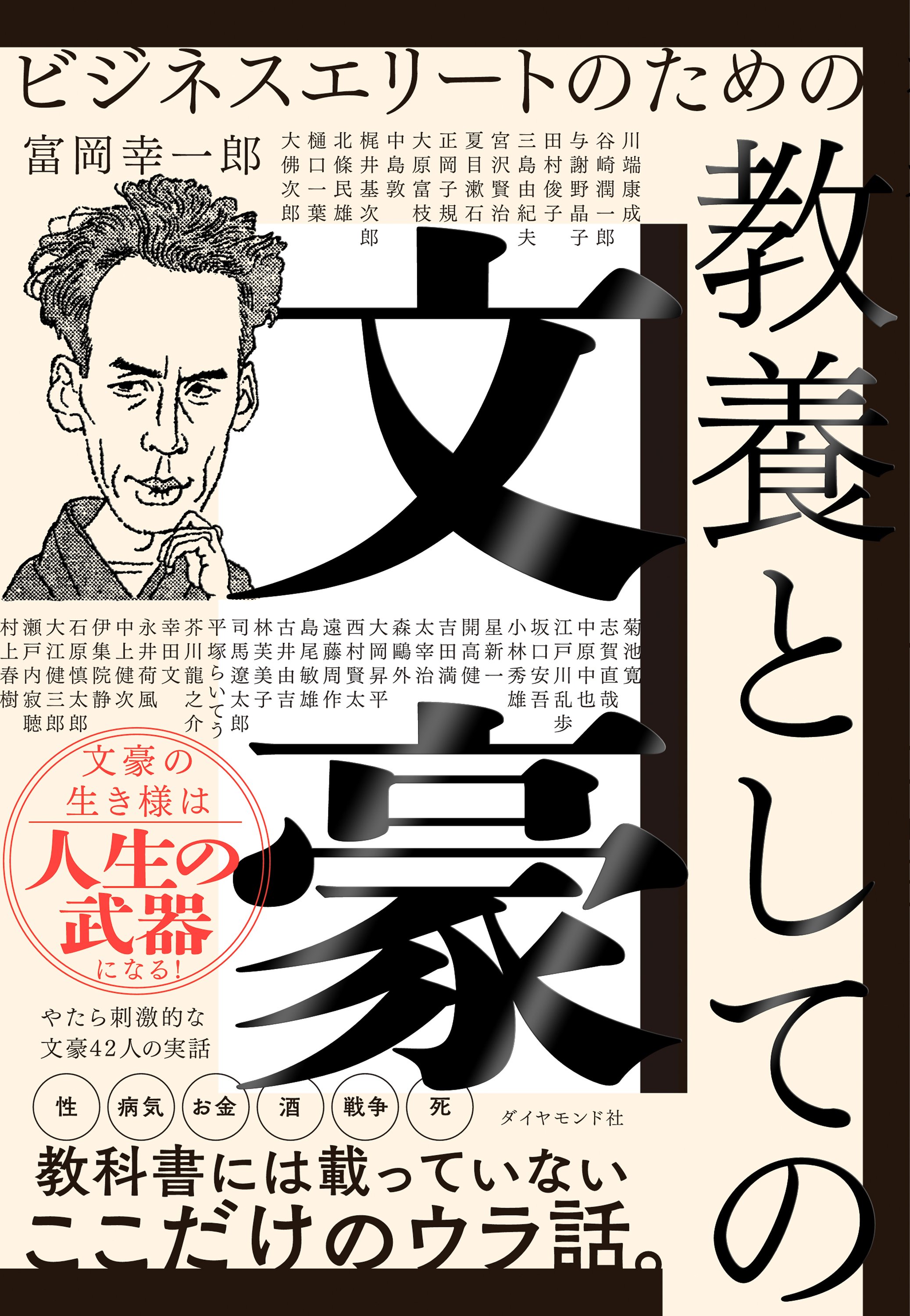

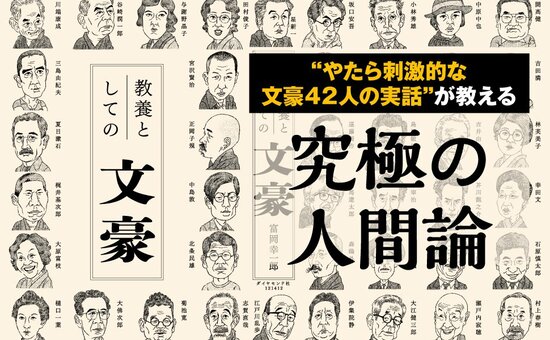

正気じゃないけれど……奥深い文豪たちの生き様。42人の文豪が教えてくれる“究極の人間論”。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、意外と少ないかもしれない。「あ、夏目漱石ね」なんて、読んだことがあるふりをしながらも、実は読んだことがないし、ざっくりとしたあらすじさえ語れない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文学が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)。【性】【病気】【お金】【酒】【戦争】【死】をテーマに、文豪たちの知られざる“驚きの素顔”がわかる。文豪42人のヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な生き様”を一挙公開!

イラスト:塩井浩平

イラスト:塩井浩平

「もうすぐ死ぬ」ことで

創作の才能に着火

東京生まれ。東京帝国大学国文科卒。代表作は『山月記』『李陵』など。生後間もないころに両親が別居し、父方の親戚に育てられる。小学5年生のときに父の仕事の都合で、当時日本が占領していた朝鮮に移住。思春期の合計5年半を朝鮮半島で過ごした。帰国後は第一高等学校を経て東京帝国大学に進学し、国文学を専攻。幼いころから学校の成績がよく高学歴のエリートだったにもかかわらず、いい就職先を見つけられず、くすぶっていた時期が長かった。死が迫った1年間で集中して創作にとり組み、名作を残す。30歳前後から気管支喘息の発作がひどくなり、33歳で早世。

亡くなる前のわずか10カ月間で

後世に残る作品を書く

中島敦は昭和17(1942)年、持病の喘息が悪化したことによって、わずか33歳で早世しました。

最期は「書きたい、書きたい」「俺の頭のなかのものを、みんな吐き出してしまいたい」と作家として生きる思いを涙ながらに語ったのです。

教科書にも載る代表作『山月記』

中島といえば、中国古典を題材とした『李陵』や南洋を舞台にした『光と風と夢』などが読み継がれていますが、なかでも有名なのは、教科書にも載っている短編小説『山月記』です。

高級官吏の職を捨てて詩人になる夢を抱くものの、一流になり切れない主人公の李徴が、やがて獰猛な虎になってしまうという「変身譚」ですが、この中島のデビュー作は、なんと亡くなる10カ月ほど前に書かれたものなのです。

たった10カ月で傑作を次々と生み出す

実は中島が「プロの作家」として活動したのは、わずか10カ月ほどでしかなかったのです。その間、後世に残るような作品を一気に書き上げました。

作家には誰しも、傑作が次々に生まれる豊饒な時期がありますが、中島の場合、それが最後の10カ月に集中して訪れたわけです。

東大卒のエリートでも就職難で苦労

女学校の教職にありつく

中島は、幼いころから学業優秀で、第一高等学校(現・東京大学教養学部)を卒業後、昭和5(1930)年、東京帝国大学文学部国文学科に入学し、卒業しました。

帝大出(東大卒)とはいえ、当時の就職難に苦しみ、朝日新聞社の入社試験を受けるも、身体検査で落ちるという悔しい経験もしています。

多彩な教養と下積みの時代

結局、中島は横浜高等女学校(現・横浜学園高等学校)の教職に就きました。

中島は、ゲーテやニーチェ、パスカルやプラトン、カフカやスピノザなど海外の作家・学者、芥川龍之介や谷崎潤一郎、森鷗外に井伏鱒二、永井荷風に小泉八雲などの日本の作家にも大きく影響を受けるなど、多方面にわたる教養を持ち、発表こそしないものの、さまざまな作品を書いていました。

しかし、自分の道が定まらず、ふらふらしていたこともあったのです。真面目ではあったものの、さまざまなことを試みては続かないという下積み時代も経験しています。

死の直前に“弓を引く”ように傑作を生み出す

そんな中島が、病気の悪化や死の到来を前に、一気に形になったかのように素晴らしい作品を生み出します。

同じような現象は、樋口一葉にも見られますが、中島もまた最期の瞬間に弓を引くかのように短期間で数々の傑作を残し、特異な文豪としての地位を確立したのです。

※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。