Photo:Pool/gettyimages

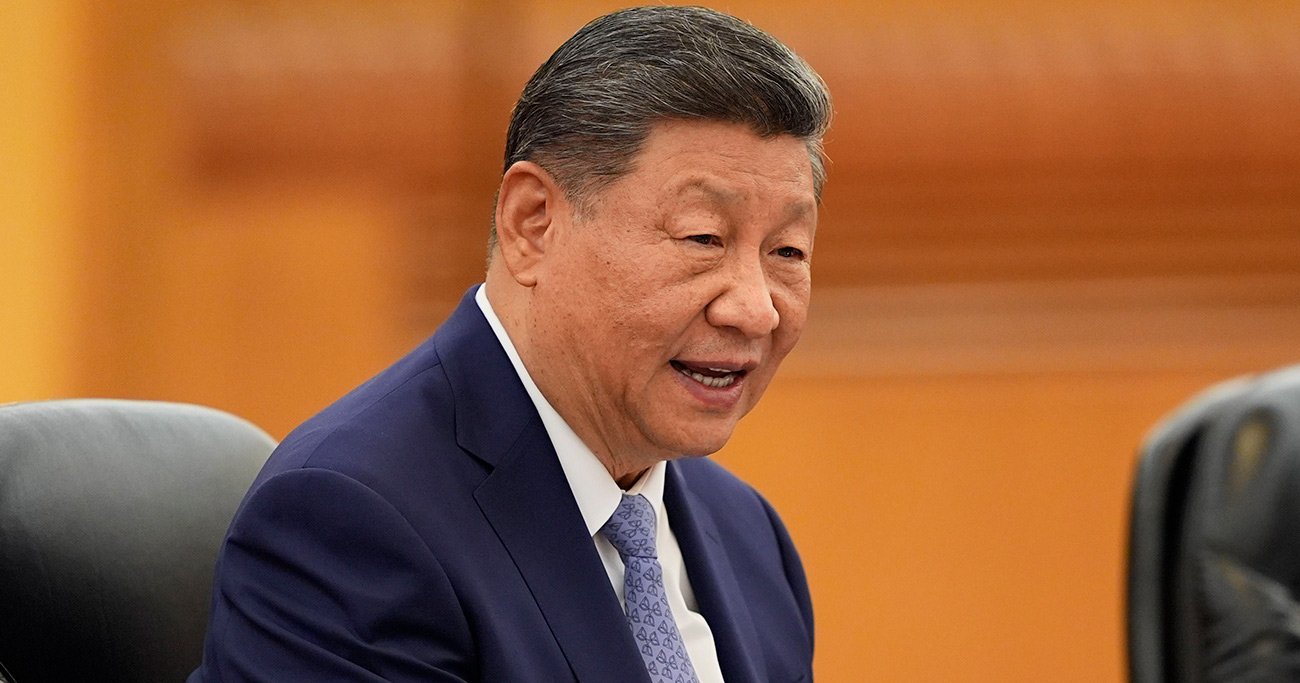

Photo:Pool/gettyimages

中国共産党の重要会議「4中全会」で

OBの6割超が欠席の異常事態

10月20~23日、中国共産党の重要会議である第20期中央委員会第4回全体会議(4中全会)が北京で開催されたが、そこでは中央委員資格を持つ軍幹部やOB42人のうち、実に6割超にあたる27人が欠席するという異常事態が起こっている。

これは、習近平国家主席(以下、習主席)による独裁体制が強化された証しである。

中国政治を語るとき、「習近平一強」「個人独裁」という言葉が使われることがある。

習主席は、共産党総書記、国家主席、中央軍事委員会主席という3つの要職に就き、毛沢東や鄧小平に連なる大きな権力を握っている。また、3期目に入ってもなお、権力を集中させることを続けている。

だが、習一強体制は一般に考えられているように、単に習主席の権力欲から生じたものではない。その背景には、習主席が長年よりどころとしてきた「出身地ネットワーク」への深い失望と、腐敗粛正をめぐる考え方の変化がある。

そして、この変化は中国の政治文化にとって異例であり、国際社会にとっても重大な影響力がある。そこで今回は、なぜ習主席が当初の集団指導体制から個人独裁に至ったのかを考える。

当初は集団指導体制での

改革を目指した習主席

個人独裁とは、国家の意思決定が一人の国家トップに極端に集中する状態を指す。その結果、制度や組織のチェック機能が失われ、国家が一枚岩になる代わりに、きわめてバランスの悪い国家運営に陥りがちになる。

中国共産党は文化大革命の大失敗の反省から「集団指導」を掲げてきたが、習主席の下でその体制が崩れ、事実上の一人支配になった。このことは「毛沢東回帰」という文脈で語られることも少なくない。

この仕組みの欠点は、政策決定が指導者の心理や判断に左右されやすくなる点にある。誤った判断を修正する仕組みがないため、経済や外交で大きなリスクを抱える。そのための反作用が起こり始めると、権力を維持するために監視や統制が強化され、社会全体が閉塞(へいそく)感に覆われる。

習一強体制は、まさにこの典型である。

ただし、彼は最初から独裁を目指していたわけではない。当初は「腐敗を粛正すれば党と国家は健全になる」という信念を持ち、従来の体制下での改革を目指していたのである。