昨年から新NISAがスタートし、少しでも資産を増やしたい人が増えている。

だが、統計を見ると、投資に踏み切れていない人が多い。また、投資を始めても、多くの人が株価の下落に一喜一憂しているようだ。

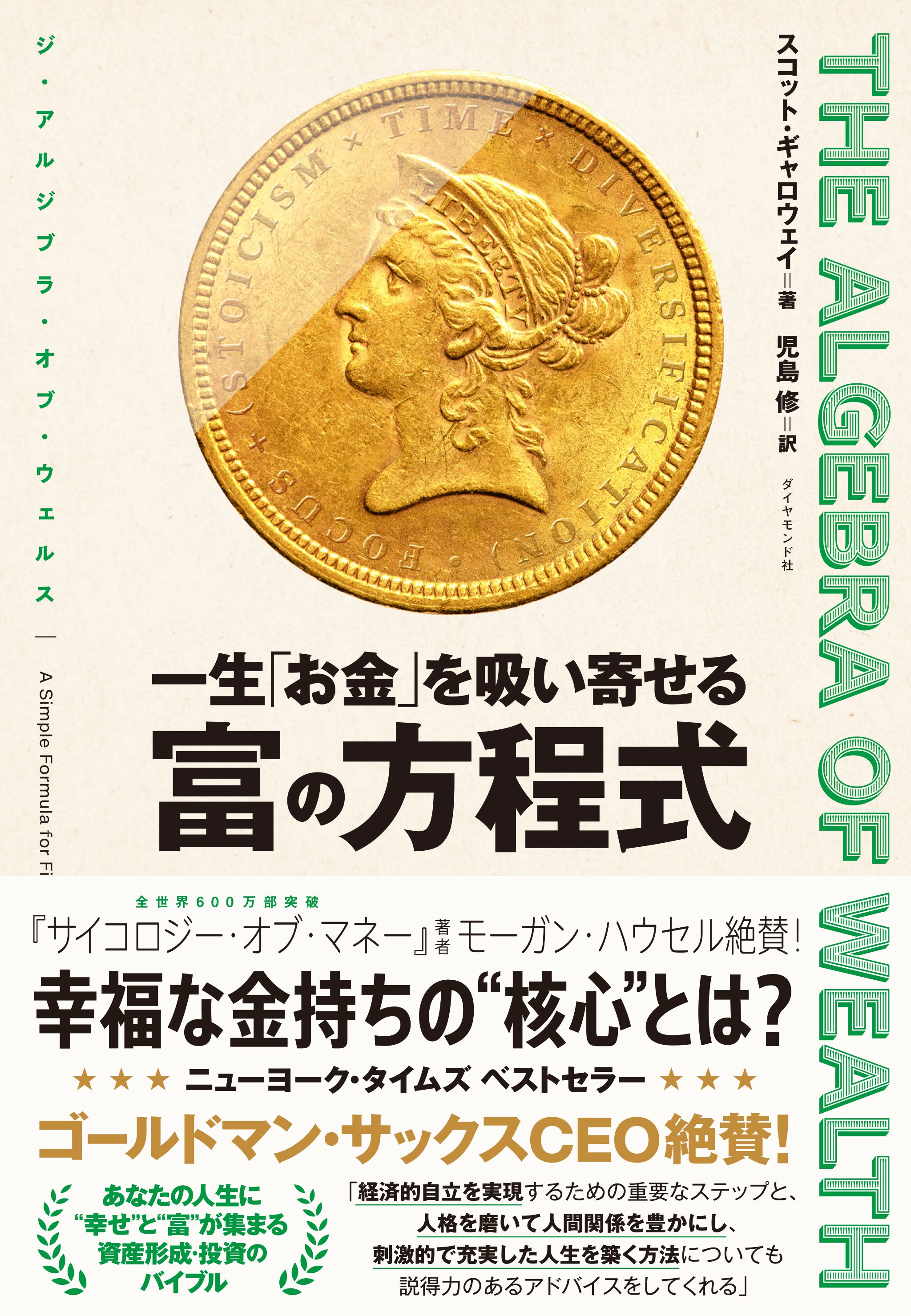

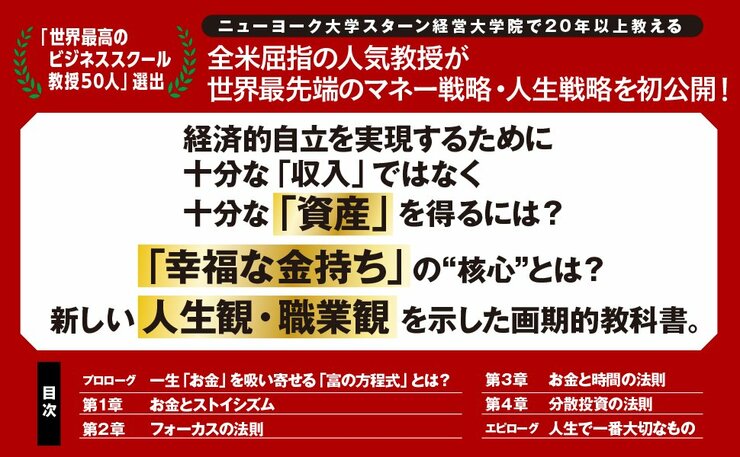

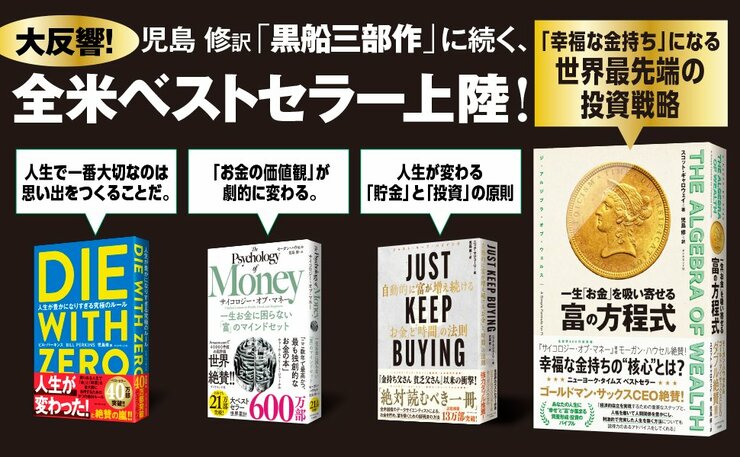

そこで今回は、「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書!」と絶賛されているベストセラー『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』の著者ニック・マジューリ氏の来日時に独占インタビューを行ったファンドアナリストの篠田尚子氏が登場。篠田氏は「読むと人生が変わる」と話題のベストセラー『THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』著者スコット・ギャロウェイのPIVOT特別インタビューにも成功。つまり両者をインタビューした日本で唯一の人物だ。そんな篠田氏は『一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』をどう読んだのか。インタビュー秘話を盛り込んだ「特別寄稿第2弾」をお届けする。(構成/ダイヤモンド社・寺田庸二)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

資本主義に生きる人たちに

「お金とストイシズム」が教えてくれること

『THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』の著者スコット・ギャロウェイ氏(1964年生)は、経済的自立に到達するための要素として、「フォーカス+(ストイシズム×時間×分散投資)」という「富の方程式」を提唱している。

この方程式における「ストイシズム」とは、古代ギリシャの哲学であるストア派の教えを現代的に解釈したもので、単なる節約ではなく、長期的な視点に立ち、自己を律し、社会と調和しながら富を築くための基盤となる考え方を指す。

こう聞くとどこか抽象的でいまいちピンとこないかもしれない。

そこで、まずは具体的な要素を確認しながら、ギャロウェイ氏が定義するストイシズムについて理解を深めていこう。

●節度ある生活:

物質的な欲望にとらわれず、内面の充実を重視すること。

●自己制御:

自分の感情や反応を管理し、外部の出来事に対して無駄に動揺しないようにすること。

●人格の向上:

勇気、知恵、正義、自制といったストア派の四元徳を実践し、人格を高めること。

感情に流されず、理性的な判断と行動を心がけること。

●運命に対する受容:

自分でコントロールできない事柄を受け入れ、変えられることに集中する姿勢を取ること。

●価値観の明確化:

自分が何を重視しているか、何を達成したいのかを明確にし、それに沿った行動を取ること。

●コミュニティとのつながり:

利他的な精神を持ち、社会や他者に貢献すること。

人間関係を大切にし、互いに支え合うこと。

いかがだろうか。

私は、第1章の「お金とストイシズム」を最初に読んだとき、これほど「良い忠告ほど耳に痛い」(“Good advice hurts”)ということわざがしっくりくるものはないと思った。

実際に、これらの考えの多くは、ギャロウェイ氏の過去の反省から得た教訓でもあるという。

なぜ「自分専用の取締役会」をつくるといいのか?

本書では、「ストイシズム」の具体的な実践方法についてもアドバイスがなされているが、その中でも特に印象に残ったのが、「キッチンキャビネットをつくろう」という内容である。

「キッチンキャビネット」は直訳すると「食器棚」だが、ここでは、「大統領などの政治的リーダーを補佐する、少人数で構成される非公式の専門家集団」という意味の政治用語として使われている。

組織の外にいる、率直で利害関係のない助言をしてくれる人たちのことを指す。

ギャロウェイ氏は、「キャリアを積んでいく中で、自分を高めてくれるだけでなく、別の視点を与えてくれ、率直な意見を述べてくれる人たちを自身のキッチンキャビネットとして迎えよう」と提唱している。

とはいうものの、「人との巡り合わせは必ずしも自分だけでコントロールできるわけではないし、十分なキャリアや年齢を重ねていないと、そうした人材を抱えることは難しいのではないか」と思ったので、インタビューの際に実際にぶつけてみた。

また、「キッチンキャビネット」のつくり方についてのヒントも聞いたところ、

「自分という会社の取締役会をつくるイメージだ」と教えてくれた。

たとえば私なら、「株式会社 篠田尚子」の取締役会を自分で組成するイメージだ。

会社の規模にもよるが、取締役会は通常、複数名で構成される。

つまり、キッチンキャビネットの人員は1人や2人に絞る必要はなく、むしろ複数名が良い。

また、それぞれの人がお互いを知っている必要もない。

自分にはない専門性や経験を持っていて、かつ、「株式会社 篠田尚子」を良くするために明け透けなく意見を言ってくれる間柄であれさえすればいいのだ。

適度な距離感を保った間柄であれば、仕事上で知り合った人でなくとも、学生時代の友人でもかまわないという。

あるいは、かつて同じ職場で働いていた同僚などでもよさそうだ。

「やめておいたほうがいい」

というアドバイスに宿るすごい力

ギャロウェイ氏曰く、「他人からのアドバイスがもたらす最大の価値は、アドバイスそれ自体ではなく、相手からの質問であることが多い」という。

つまり、自分の考えの論理的根拠が試されることに価値がある。

ギャロウェイ氏自身、過去、信頼できる人に相談をしたとき、何をすべきかではなく、「何をすべきでないか」というアドバイスが最も役に立ったと述べている。

「それはやめておいたほうがいい」というアドバイスは確かに重みがある。

アドバイスをする側に立っても、勇気づける意味も込めて「やったほうがいい」と言うことにはあまり抵抗がないが、あらゆる可能性を考慮に入れて「やめておいたほうがいい」と言うのは意外と勇気がいる。

みなさんのまわりに思い当たる「取締役候補」はいるだろうか。

自己コントロールと精神的な強さを重視し、人生の困難や逆境に対して、感情に流されずに冷静に対処する――SNSと消費主義の蔓延により、表面的なつながりに思想が操作されやすい現代社会こそ、ギャロウェイ氏の提唱するストイシズムの考え方は心に響くものがある。

(本稿は、『THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』に関する書き下ろし記事です。)

篠田尚子(しのだ・しょうこ)

ファンドアナリスト。CFP®、1級FP技能士

日本で数少ないファンドアナリスト兼FPとして、資産形成の初歩的な解説から具体的な商品の提案に至るまで幅広くカバー。