「半分もらえると思ってた…」法定相続分に縛られてモメる家族の末路

相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)の著者で相続の相談実績4000件超の税理士が、身近な人が亡くなった後に訪れる相続のあらゆるゴチャゴチャの解決法を、手取り足取りわかりやすく解説します。

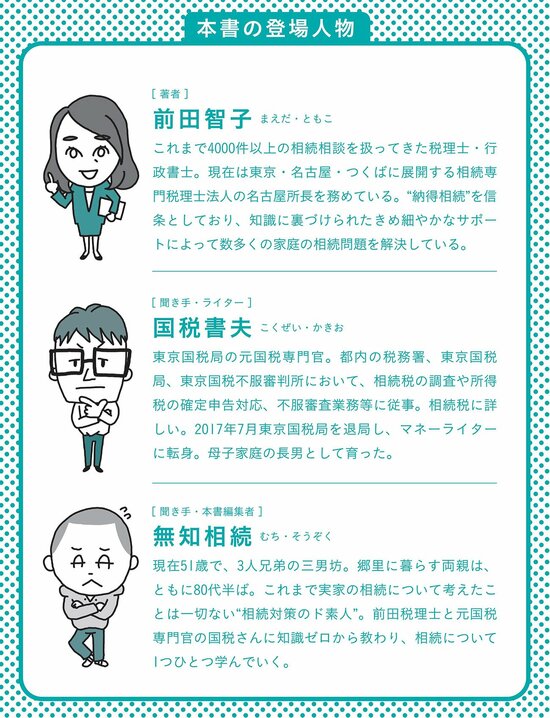

本書は、著者(相続専門税理士)、ライター(相続税担当の元国税専門官)、編集者(相続のド素人)の3者による対話形式なので、スラスラ読めて、どんどん分かる! 【親は】子に迷惑をかけたくなければ読んでみてください。【子どもは】親が元気なうちに読んでみてください。本書で紹介する5つのポイントを押さえておけば、相続は10割解決します。

※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

法定相続分どおりに分けると家庭が壊れる?

現場で語られた“納得の落とし所”

『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ

『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ

財産目録ができたら、いよいよ遺産分割協議へ

国税 現預金や不動産など相続する財産を一覧にした「財産目録」を作ったら、遺産分割協議をはじめられますね。ここからのアドバイスは、何かありますか?

前田 先ほどもお伝えしたように、遺産分割協議をスムーズに進めるには、まとめ役を決めて、あらかじめ“たたき台”を作っておくといいです。事前に作った財産目録を見ながら、「この財産はこの人が相続するもの」と決まっているものを整理して、これに異論がないかを話し合っていくというやり方です。

たとえば、「実家の土地・家屋は、その後も生活するお母さんが相続する」「株式は長男が相続する」といった感じです。

国税 たしかに、そういうベースとなる案があると、話し合いがしやすいですね。

残された家族の生活を考慮して調整を

前田 そのうえで、のこされたお母さんの生活費などを考慮しながら、財産をどう相続人同士で分けるかを調整していきます。

相続は「法定相続分どおり」でなくてもOK?

国税 けっこう勘違いしている人が多いように思うのですが、相続財産は法定相続分どおりに分ける義務はないですよね?

たとえば、相続人が妻と子1人であれば、それぞれ法定相続分は2分の1ですが、だからといって絶対に財産の半分を相続できるわけではない。

無知 そうなんですね。妻と子2人で相続するときも、半分ずつ財産を分けなくてもいいと。

法定相続分は“目安”にすぎない

前田 そうなんです。法定相続分は民法で定められた割合ですが、必ずしも法定相続分にそって分けなければいけないわけではありません。

遺言や遺産分割協議で決めた内容が、法定相続分よりも優先されます。

不動産があると法定相続分どおりにいかない?

国税 現実的には、法定相続分どおりに遺産分割をするのは難しいですか?

前田 相続財産がすべて現金や預金なら話は別ですが、親が住んでいる不動産など、換金しにくい財産もあるので、法定相続分どおりとはいかないことも多いです。

遺産分割は「気持ちと生活」を考えて調整を

前田 法定相続分はあくまで目安にとどめ、のこされた家族の生活や、気持ちを考慮して、落としどころを見つけていきましょう。

相続財産はどうやって分け合えばいい? …法定相続分で分けなくても話し合い次第でいい

※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

![【節税したい人必見】「生前贈与」で損する人・得する人の決定的な違い[贈与税の特例一覧付き]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/b/c/360wm/img_bca638124ebde6f896528f5460cb645c98692.jpg)