【貧困から生まれた文豪】荒物屋も代筆屋も…“過酷すぎる青春”

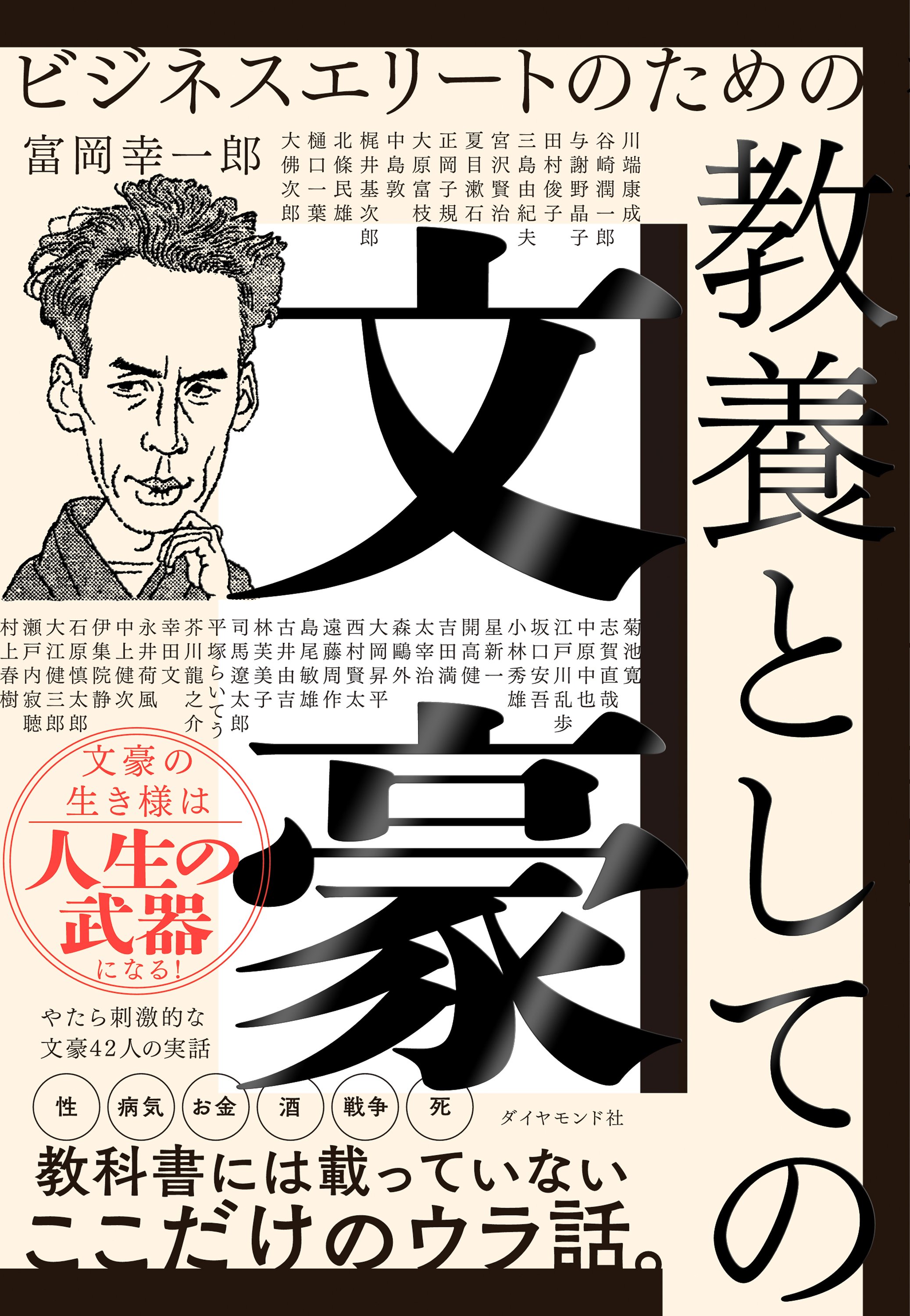

正気じゃないけれど……奥深い文豪たちの生き様。42人の文豪が教えてくれる“究極の人間論”。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、意外と少ないかもしれない。「あ、夏目漱石ね」なんて、読んだことがあるふりをしながらも、実は読んだことがないし、ざっくりとしたあらすじさえ語れない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文学が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)。【性】【病気】【お金】【酒】【戦争】【死】をテーマに、文豪たちの知られざる“驚きの素顔”がわかる。文豪42人のヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な生き様”を一挙公開!

イラスト:塩井浩平

イラスト:塩井浩平

東京生まれ。本名・樋口奈津。代表作は『にごりえ』『十三夜』『たけくらべ』など。2004年から5000円札の肖像に採用された明治時代の小説家。東京府の下級官吏だった父の家庭に、次女として生まれる。幼少期から知的好奇心が旺盛で歌人・中島歌子の私塾「萩はぎの舎や」に14歳で入門。文学の道を志すも事業に失敗した父が亡くなり、17歳で借金を肩代わり。母とともに生計を立てるため商売するも儲からず……と、お金の悩みが尽きないなか死に物狂いで生き、日本初の女性職業作家となる。明治29(1896)年、肺結核により24歳で夭折。

吉原近くの下町で、生活のための荒物屋を始める

生活のため、そして母と妹の食い扶持を稼ぐため、樋口一葉が向かったのは、吉原遊廓(現・東京都台東区千束)の近くにある「下谷龍泉寺町」でした。

その下町で小さな長屋を借り、荒物(桶・ほうきなどの家庭用品)や駄菓子を扱う店を始めましたが、商売はうまくいかず借金がかさむばかりでした。

商売の失敗と、「恋文の代筆屋」への転身

結局10ヵ月で店を畳むことになり、いよいよ追い込まれた一葉が始めたのは、「恋文の代筆屋」でした。商売に失敗した樋口一家は、「本郷区丸山福山町」(現・東京都文京区西片)に転居します。

このあたりは当時、酒場が多く立ち並ぶいわゆる歓楽街で、いまでいうキャバクラやガールズバーのような店がたくさんあり、酒場でお酌をする「酌婦」がいる飲み屋がひしめいていました。

貧しい家庭で育った酌婦たちは、読み書きできないことも多く、一葉は仲よくなった酌婦たちから男に出す恋文の代筆の依頼を受け、せっせと書いていたのです。

ふたたび「文筆の道」へ――背水の陣の決意

このようにしてふたたび文筆の道が開けた一葉は、「やっぱりものを書くことで食べていきたい」と気持ちを新たにして、背水の陣で自分の小説を売り込んでいく覚悟を決めます。

大きくなったら遊女になる少女たちの思春期を描く

一葉の作品には、当時の貧しい女性像がよくあらわれています。たとえば、代表作『にごりえ』では、「酌婦」として生活する女性の生涯が描かれています。

もう1つの代表作『たけくらべ』も、東京の下町を舞台にして、日本屈指の歓楽街「吉原遊郭」の周辺で暮らしていた、思春期の少年少女の姿に光を当てています。

吉原周辺にいる少女たちが大人になるということは、その多くが、遊女(娼婦)になるということでもあります。そういう少女たちの淡い姿を描いており、実際にその街で暮らした一葉ならではの視点が、小説としての強さ・面白さにつながっています。

※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。