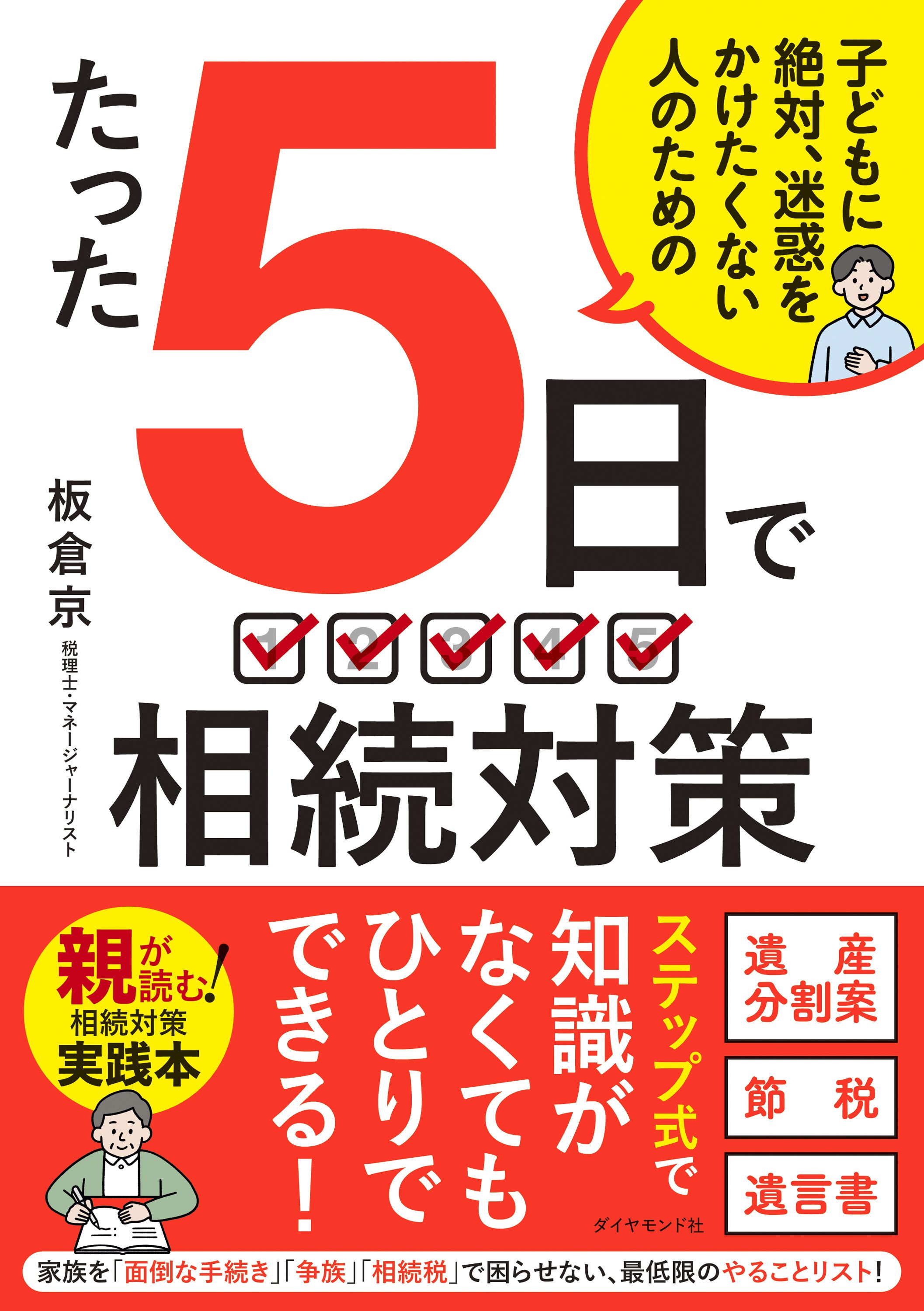

「相続対策」が必要とわかっていても、何をどうやればいいのか? どこから手をつければいいのか? わからない人は多いことと思います。「まずは1冊のノートを用意すること」というのは、『子どもに絶対、迷惑をかけたくない人のための たった5日で相続対策』(ダイヤモンド社刊)の著者で税理士の板倉京さん。本書から抜粋・編集し、そのノートに書きこむべき必要事項は何なのか、その手順や気を付けるべきポイントを紹介していきます。

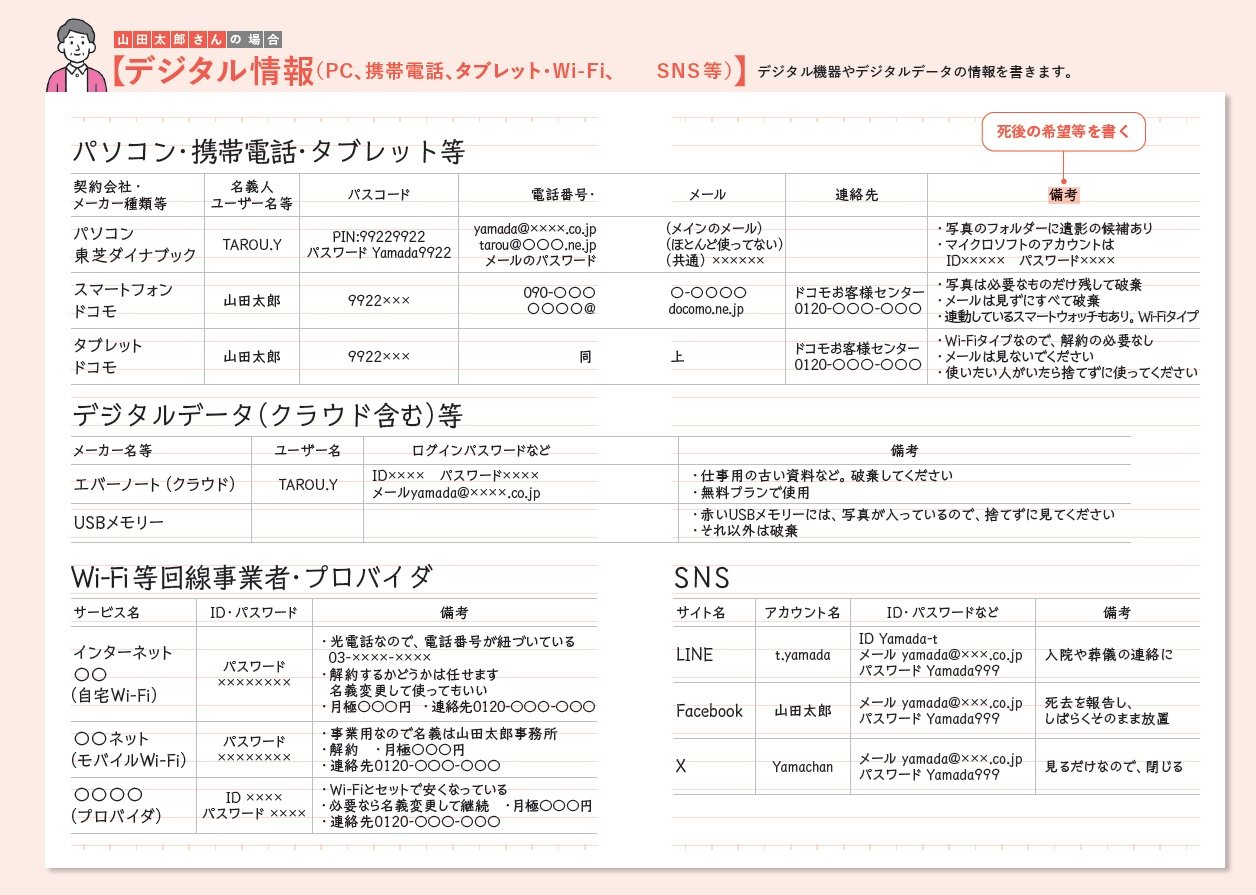

相続対策ノートにはデジタル情報を漏れなくかいておく! (ノート記入例は『たった5日で相続対策』より)

相続対策ノートにはデジタル情報を漏れなくかいておく! (ノート記入例は『たった5日で相続対策』より)拡大画像表示

ペーパーレスな「デジタル情報」は、必ず洩れなく記す

自分専用の相続対策ノートには、パソコンや携帯電話・タブレット、Wi-Fiなどインターネット関連の契約や、SNS情報などデジタルに関する情報なども書きこんでいきます。(冒頭の例を参照)

携帯電話やインターネット関連の契約も、家族が解約の手続きをすることになりますが、これらの情報はペーパーレスのことも多く、契約情報を探し出すのは困難です。漏れのないように記載していきましょう。

すべてに関してログイン情報は必須

パソコン、携帯電話・タブレットなどは、「ロックを解除するパスコード」、「メールアドレス」(携帯電話の場合は電話番号なども)、「ログインパスワード」と「解約の連絡先」を記載します。

また、登録しているメールなども、アドレスやID、パスワードなどをこちらに書いておきましょう。

デジタルデータについては、見られたくないもの、逆に確認してほしいものなどがある場合は、備考欄に記載しておくといいでしょう。

文書や写真などをクラウドに保存している場合も、ここに記載してください。

Wi-Fiやプロバイダは、加入の仕方によって、解約等の手続き先が異なることがあります。解約や名義変更に必要な情報を記載しておきましょう。

Facebook、LINE、X(旧ツイッター)、InstagramなどのSNSは、死後、アカウントを残しておいても構いませんが、乗っ取られるリスクがあります。

アカウントをどうしたいか、追悼コメントをどうしてほしいかなど希望を書いておくといいでしょう。そのためにも、ログイン情報を記載しておくことをおすすめします。

いずれの場合も、有料プランに入っているなど、料金が自動引落になっている場合は、そのことも忘れずに書いておきましょう。

*本記事は、板倉京著『子どもに絶対、迷惑をかけたくない人のための たった5日で相続対策』(ダイヤモンド社刊)から抜粋・編集して作成しています。