「せっかく“いい会社”のはずなのに、毎日ぜんぜん楽しくない…」

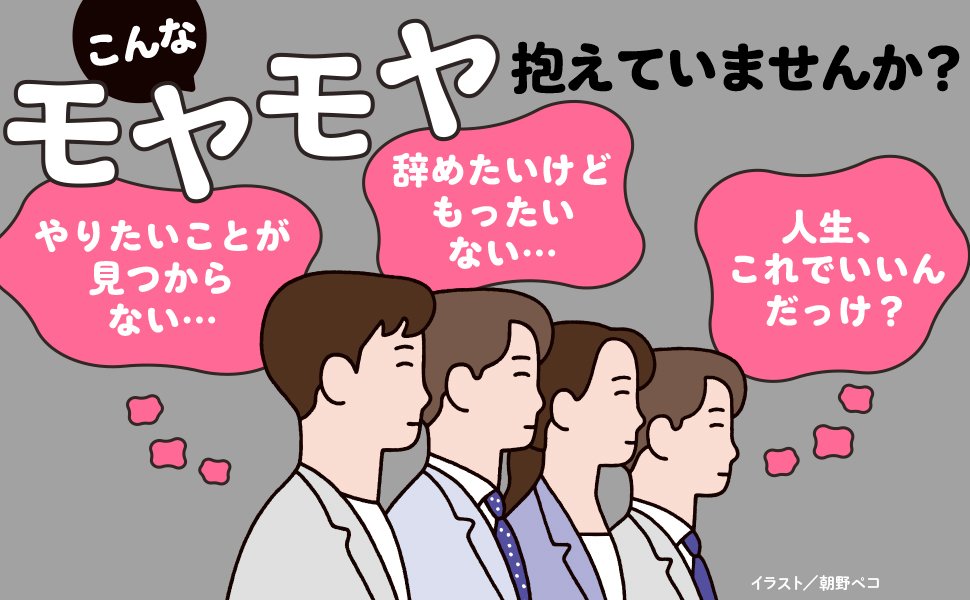

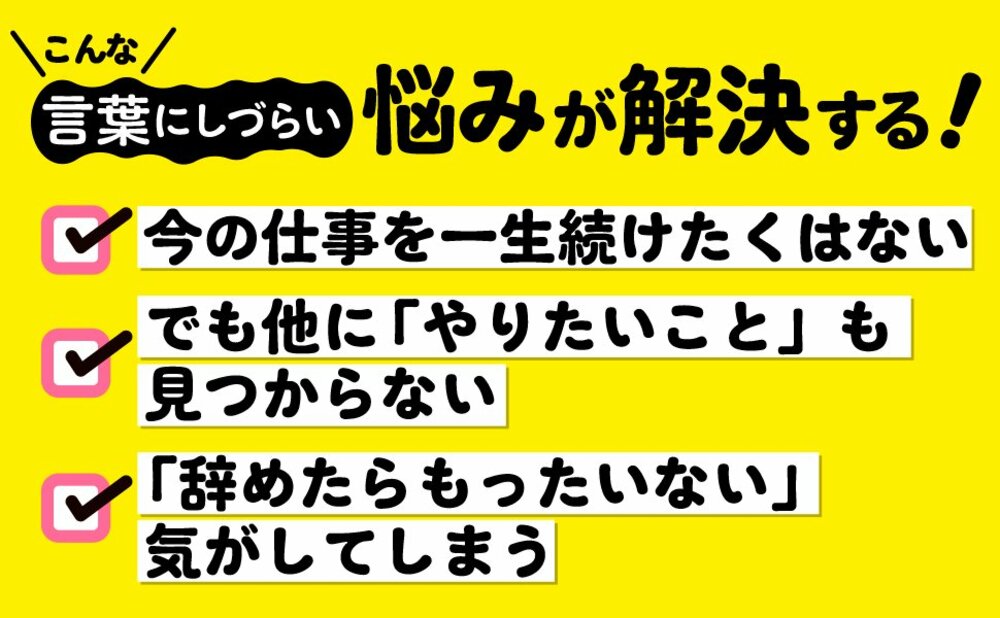

あなたは今の職場で、「うまく言葉にならない“悩み”」を感じたことはないだろうか。「この会社で一生働くなんて無理…」「でも、他に”やりたいこと”もない…」「だから、しぶしぶ働いている…」そんな日々に「このままでいいのか?」と不安になったことも、一度ではないはず。

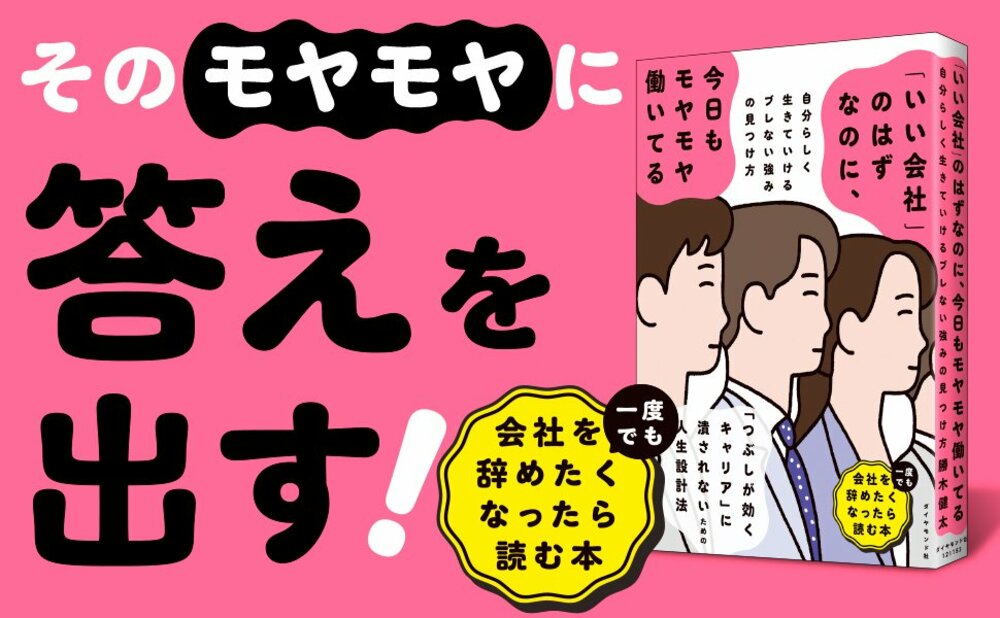

こんな“うまく言葉にできないモヤモヤ”を「見事に“言語化”してくれた!!」と話題なのが、新刊『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』だ。各所から共感が殺到している本書の内容に沿って、今回は「キャリアのモヤモヤ」の正体について解説する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「偏差値競争」が迷路のはじまり

偏差値という、たったひとつの基準が、

かつて無限に広がっていたはずの人生を、

「高偏差値競争」への一本道へと変えてしまう。

選択とは、本来、「自分のモノサシを持つこと」だった。

しかし、「いい大学」「いい会社」を選びつづけてきた先にあるのは、

「『偏差値』でしか測れない」。

先の見えない迷宮だった。――

偏差値レールに奪われた「自分で選ぶ経験」

「名門大学に入るのが正解」。それ以外は、誤り――

そんな空気のなかで、

「自分で選ぶ」という経験は、知らぬ間に削り取られていった。

そして気がつけば、

「社会の正解に従うのが当然」という前提が、

心の奥深くに、根を下ろしていた。

その価値観は、世代を超えて継承されていく。

「偏差値の高い大学に入れば、安定した未来が手に入る」

そう信じた親たちは、その思いを“善意”とともに、子どもへと手渡していく。

親は、子に安定を望む。

自分が苦労してきたからこそ、せめて子どもには“間違いのない道”を――。

その気持ちは、とても否定できるものではない。

けれど、それが本当に「良い人生」へとつながるのだろうか?

「正解という幻想」を手放した先にしか、自分の価値は現れない

ハイスペックキャリア迷子――

それは、偏差値至上主義が生んだ、構造的な歪みの象徴である。

「いい大学」に入った子どもは、就職活動でも、「いい会社」を探し始める。

自分の価値観を置き去りにした、「偏差値至上主義」の「いい会社」を目指してしまうのだ。

努力を重ね、「正解」を積み上げてきたはずなのに、

その先に待っていたのは、自由ではなく――目に見えない鎖だった。

それは、この国の“優等生”たちが、

いままさに直面している、静かな苦しみの正体なのだ――

(本記事は『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』の一部を編集・加筆・調整した原稿です)