「自分も他者も大切に守る方法」を知ることで、幸せな人間関係を作る力が育まれる―――

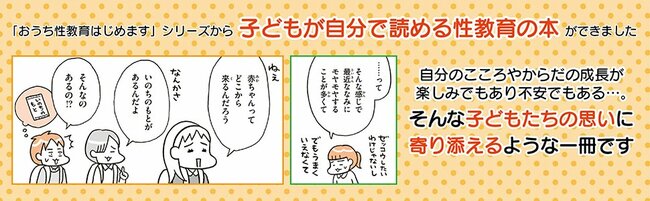

現在の性教育ブームの火付け役となった1冊『おうち性教育はじめます』シリーズの最新作が発刊された。タイトルは『こどもせいきょういくはじめます』(KADOKAWA)。「子どもが自分で読める本が欲しい!」というたくさんの読者の声から生まれた、シリーズ三作目にして初めての児童書だ。

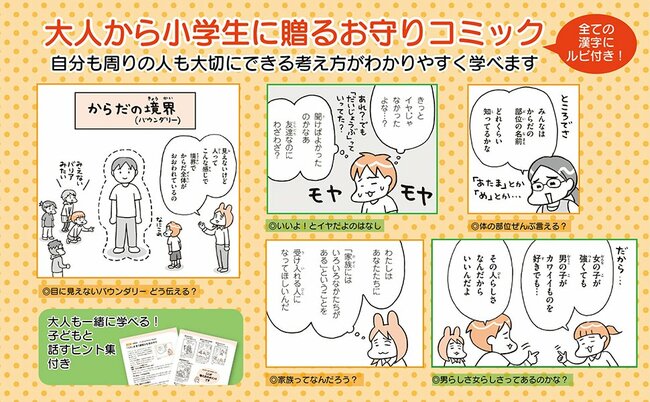

著者のフクチマミ氏は、二児の母でもあるマンガイラストレーター。自身の著作としても初めてとなる児童書は、「大人から小学生へ贈る、お守り的コミック」にしたかったと話す。

今回『こどもせいきょういくはじめます』の発刊にあたり、フクチマミ氏にインタビューを行った。聞き手は、子ども向けに「自分の身を守る方法」を網羅的に紹介した児童書『いのちをまもる図鑑』の著者、滝乃みわこ氏。

児童書の著者である2人の話から見えてきた、今の時代に必要な教育とは。(取材・文=瀬戸珠恵)

「男だからプライベートパーツを守らなくていい」のはおかしい

滝乃みわこ(以下、滝乃):性教育のあり方は時代とともに変わってきています。昔は「当たり前」だと思っていたことが、現代では不適切になっていることも。親世代も意識してアップデートしていかないと、認識がずれてしまうかもしれません。『こどもせいきょういくはじめます』の取材中、フクチさんが特にご自身の認識をアップデートされたことってありましたか?

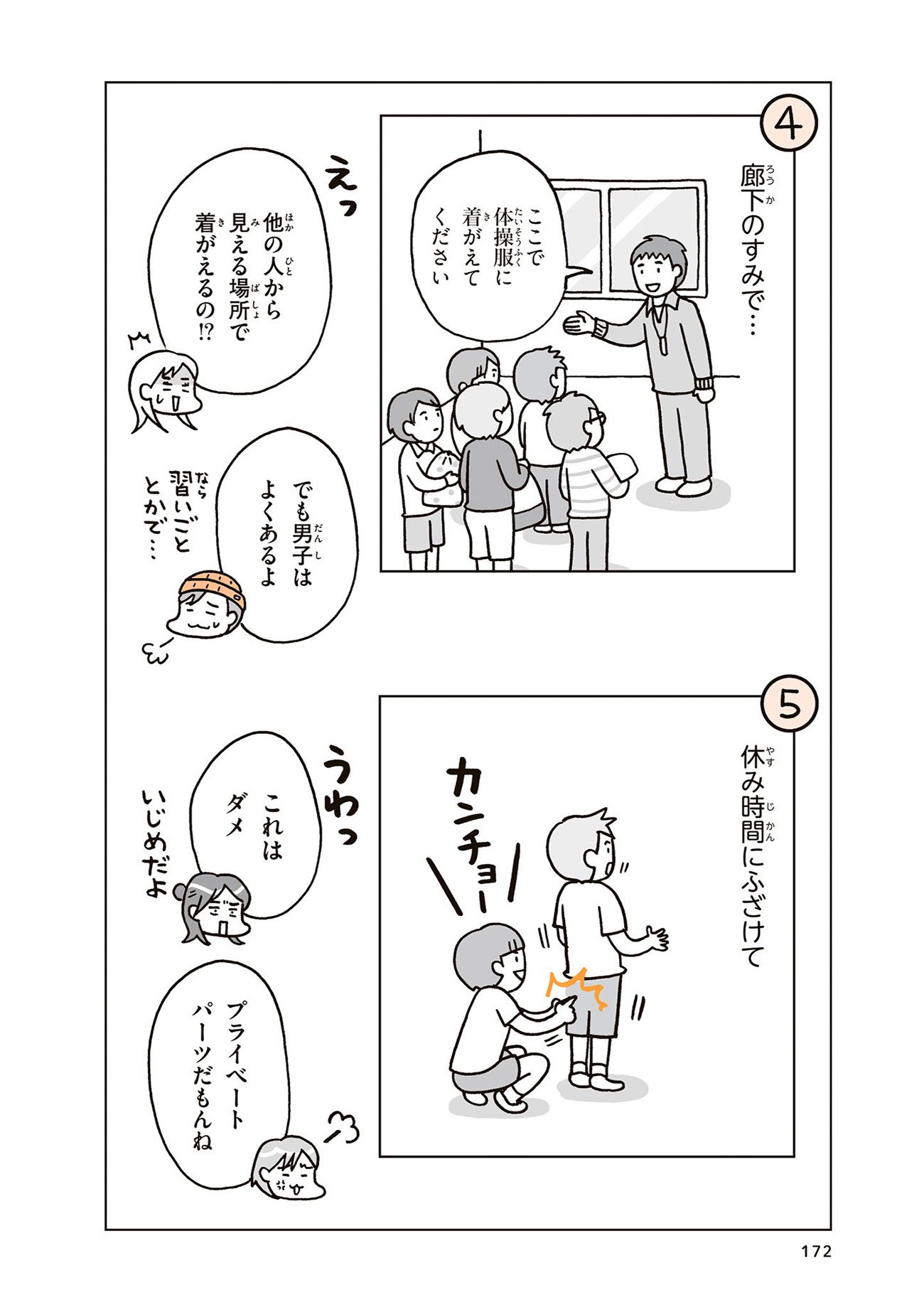

フクチマミ(以下、フクチ):男の子の着替えについて、です。7章〈5・6年生〉「セクハラのはなし」で、男子は廊下に出されて、ここで着替えてねと言われるケースが出てきます。

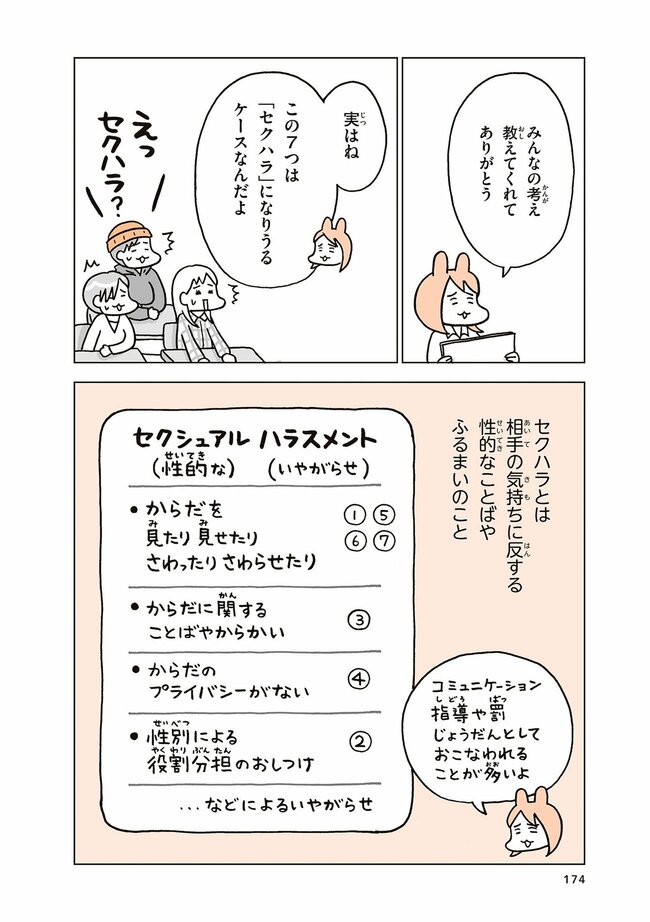

『こどもせいきょういくはじめます』本文より

『こどもせいきょういくはじめます』本文より拡大画像表示

『こどもせいきょういくはじめます』本文より

『こどもせいきょういくはじめます』本文より拡大画像表示

これはセクハラに当たる可能性があると知ったときに、初めて「男だから」という扱われ方について考えたんです。

そういえば公衆の男子トイレの小便器も、プライベートパーツ(自分だけが見たり触ったりしていいところ。特に口、胸、性器、お尻の4つ)が守られているとは言えないのかな、って。

様々な事情があって、正解はないと思うのですが、少なくとも、肌やプライベートパーツを見せたくないと思った男の子がいたら、尊重したい。社会全体で、男性のからだを雑に扱わない、性別に関わらず、からだを大切にするという空気を作っていきたいなと。

滝乃:なるほど。男性を変えるのではなく、「男だから」と言われる社会を変えるというか。

別のページに、太っていると言われたことでスイミングスクールを辞めてしまった男の子の話が出てきますよね。で、ママたちが「男の子なのに、そんなこと気にするんだ」と話していて、それを子どもたちが聞いている。

ママたちに悪気はないのだけれど、そう言われた子どもの気持ちを考えることから始めれば、また違ったかたちになりますよね。

「イヤ」という感覚を尊重することの大切さ

フクチ:その子が“イヤだと感じた”ことがまず尊重される社会は、生きやすいですよね。それには、私たちが、その感覚を尊重する大人でいたいなと思いました。

『こどもせいきょういくはじめます』の共著者である村瀬幸浩先生、北山ひと美先生が、まさにそういう大人なんです。相手の「イヤ」を受け止められて、自分の「イヤ」を伝えられる。相手が誰であってもきちんと謝るし、逆に信念をもって「ここはゆずれない」と線を引くこともできる。そして何より、意見の相違があっても決して不機嫌にならない。性教育を学んだら、こういう大人になれるんだ、と思いました。

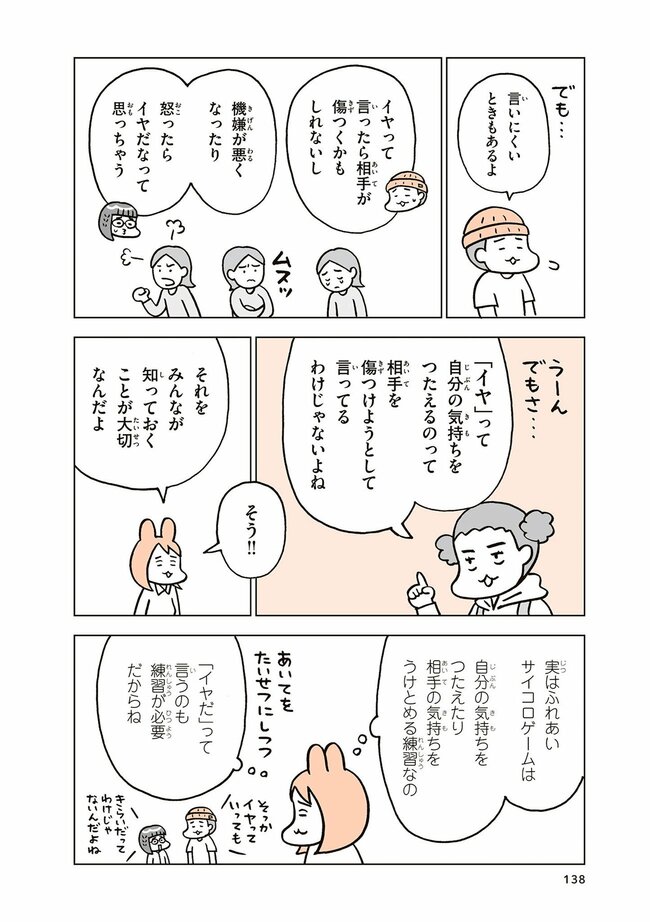

滝乃:そういえば本書で紹介されている「ふれあいサイコロゲーム」のルールにありましたね。「断られても、不機嫌にならない」。

『こどもせいきょういくはじめます』本文より

『こどもせいきょういくはじめます』本文より拡大画像表示

フクチ:断られたり、自分と意見が違うと、「自分への否定」と受け取りがちなんですよね。特に、優秀で“いい子”とされてきた人は、そもそも「断る」「違う意見を言う」経験が少ないと思うんです。

滝乃:確かに。「イヤ」と言わない子がほめられる社会ですもんね。大人になったからといって、いきなり「イヤ」は言えないかも。

子どもは「イヤ」を言う練習を。大人は不機嫌にならない練習をする

フクチ:自分の「イヤ」を伝えること、相手に「イヤ」と言われても不機嫌にならないこと。その経験を子どものころからたくさんさせていくことが、今の時代に求められている、大切な教育なのだと教わりました。一方で、子どもの「イヤ」は、親とって不都合なことが多い。それに「これは単にワガママなのでは…」と不安になってしまったり。そこが、親子のすごく難しいところで…。

滝乃:確かに。でも、子どもが「イヤ」と言う練習になっていると知っていたら、大人は「ま、いっか」と思えることが増えるような気がします。

フクチ:うんうん。そもそも子どもが「イヤ」と言えるようになっても、大人が不機嫌になってしまったら、練習になりませんものね。私の場合は、『こどもせいきょういくはじめます』の取材で性教育を学んで、大人も「イヤ」を受け止めて、不機嫌にならない練習をしようと考えるようになりました。

滝乃:子どもはもちろん、これからの時代に必要な考え方を大人も一緒に学べますね!

※本稿は『こどもせいきょういくはじめます』に関する書き下ろし対談記事です。

フクチマミ 『こどもせいきょういくはじめます』著者

1980年生まれ。マンガイラストレーター。日常生活で感じる難しいことをわかりやすく伝えるコミックエッセイを多数刊行している。著書に高橋基治氏との共著『マンガでおさらい中学英語』(KADOKAWA)『マンガで読む 育児のお悩み解決BOOK』(主婦の友社)『マンガで読む 子育てのお金まるっとBOOK』(新潮社)など。

滝乃みわこ 『いのちをまもる図鑑』著者

執筆者

著書に『やばい日本史』シリーズ(ダイヤモンド社)『乙女の日本史』シリーズ(KADOKAWA)『しろくまきょうだい』シリーズ(白泉社)『こねこのすりすり』(パイインターナショナル)など。

![【どうすれば助かる!?】テントを開けたら目の前にクマ。動物学者が教える「いのちを守る」行動とは?[見逃し配信・7月第4週]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/1/8/360wm/img_180be9e948538a84868e6e60a629c8f9305431.jpg)