なぜ投資のプロですら勝率が5割強なのか?

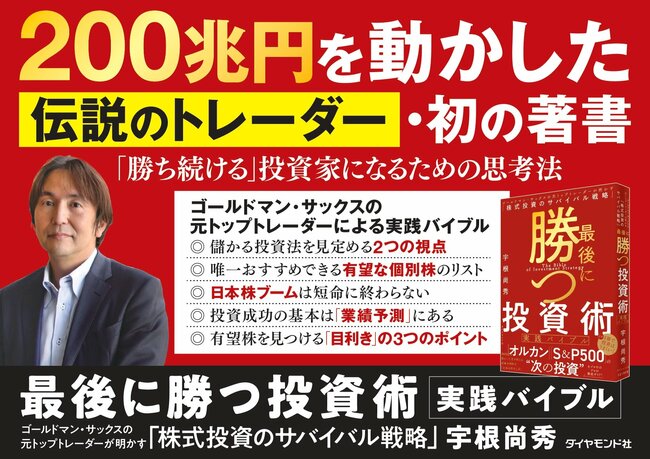

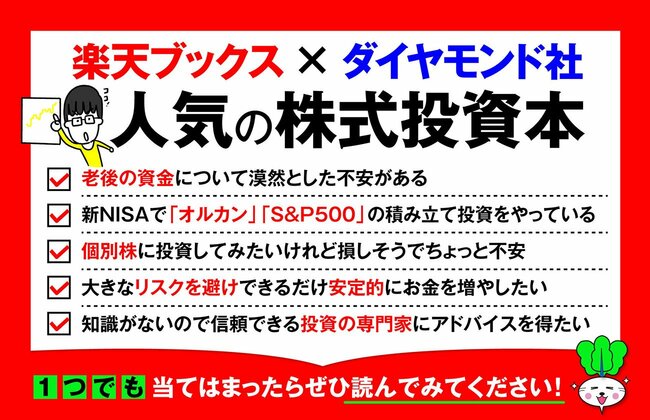

破竹の勢いであっという間に17万部突破のベストセラーとなっている『5年で1億貯める株式投資 給料に手をつけず爆速でお金を増やす4つの投資法』の著者・Kenmoさんと、新刊『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略」』の著者・宇根尚秀さんによる特別対談をお送りする。新NISA(少額投資非課税制度)で、大人気の「オルカン(eMAXIS Slim全世界株式<オール・カントリー>)」や「S&P500(米国株式)」に連動する投資信託を始めた多くの個人投資家に、次の一手となる個別株投資を指南。個人投資家とファンドマネージャーによる「ここでしか語れない話」を繰り広げる。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「東証改革」が火をつけた新たな上昇相場

Kenmo 2012年末からのアベノミクス相場が5年ほどで一服し、今度は企業価値が解散価値を下回るような日本企業に対して資本効率の改善を促す「東証改革」が引き金となって、新たな上昇相場が始まっている、という感覚でよろしいでしょうか?

Kenmo(湘南投資勉強会)

Kenmo(湘南投資勉強会) 1982年愛知県生まれ。大阪大学大学院情報科学研究科修了後、東証一部(現・東証プライム)上場のメーカーに研究員として就職。2011年に4年間で貯めた元手300万円から株式投資を始め、追加資金の投入なしに、会社員を続けながらわずか5年で資産1億円を達成。現在は、約3億円を運用している。2018年個人投資家同士の情報交換を目的とした「湘南投資勉強会」を設立。2023年に中小企業診断士の資格を取得。15年間勤めた会社を辞め、IR支援や企業コンサルティングを行うための法人を設立。現在は株式投資のかたわら、講演活動や、数多くの企業のIR説明会を主催している。『ダイヤモンドZAi』『日経マネー』『日経ヴェリタス』『日本経済新聞』などでの記事掲載多数。初の著書『5年で1億貯める株式投資 給料に手をつけず爆速でお金を増やす4つの投資法』(ダイヤモンド社)が17万部突破のベストセラーとなり話題に。X:kenmo@湘南投資勉強会3.1万フォロワー YouTube:湘南投資勉強会オンライン チャンネル登録者数1.85万人

宇根尚秀(以下、宇根) その通りです。2010年代からROE(自己資本利益率)改革なども行われてきましたが、ここ数年はPBR(株価純資産倍率)改革ということで、特に金融庁や東京証券取引所が主導する改革に大企業がしっかりと乗り、「Comply or Explain(遵守か、さもなくば説明か)」の原則のもと、これまで口が重かった企業もきちんと説明責任を果たすようになりました。最近では、より多くの会社の決算説明会で「キャピタル・アロケーション(資本配分)」について語られるようになり、まさに隔世の感があります。

Kenmo 本当ですね。2023年頃はまだ海外勢も日本に対して懐疑的でしたが、2024年から潮目が変わり、今年になって本気度が伝わってきた、ということですね。

宇根 ええ。「この10年を見れば、実際に株価は上がっているだろう」という実績と、東証改革によって企業の「行動変容」が具体的に起きていること。この二つが評価されているのだと思います。

個人投資家はどう動くべきか

影響力と発信の難しさ

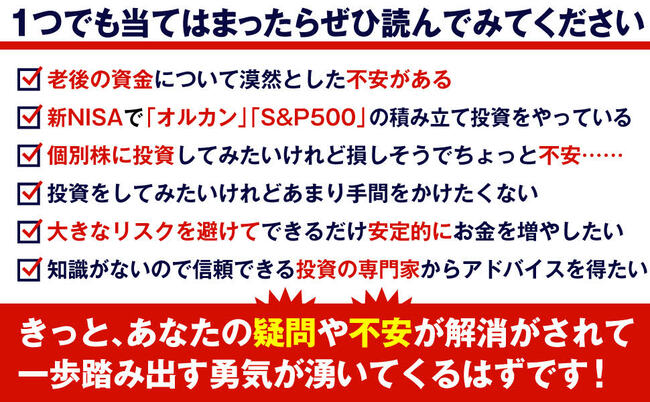

Kenmo こうした状況で、一個人がどう行動すべきか。私の記事を読む方は大半が個人投資家やサラリーマンの方々です。素直に「オルカン(オール・カントリー)」のようなインデックスファンドを買うのが正解なのか、それとも個別株投資を追求すべきなのか。

最近、私自身の発信力が数年前より大きくなったことで、言葉選びの難しさを痛感しています。個別銘柄の話をすれば株価に影響を与えかねないですし、書籍でお伝えしたかった内容が、一部で少し間違って伝わってしまうこともあります。

先日も、日経平均が45,000円を付けるような上昇相場の中で、借金をして信用取引の「二階建て」を行い、退場してしまったという方がいました。やはり、誰もが個別株で簡単に継続的なパフォーマンスを上げられる世界ではない。しかし、そうした方々に「インデックス投資をやりましょう」と伝えても、なかなか響かない。

自分の頭の中では「これが正解だ」という投資行動を導き出せても、それをどうすれば正しく、そして心に届くように伝えられるのか。最近、その難しさを強く感じています。

プロが実践するリスク管理術

常に「最悪のケース」を想定する

宇根 おっしゃる通りですね。まず、老後の資産形成が目的ならば、オルカンやS&P 500への積立投資で十分だと思います。

宇根尚秀(うね・なおひで)

宇根尚秀(うね・なおひで)1975年生まれ。インベストメントLab代表取締役。1998年東京大学工学部化学システム工学科卒業。2000年東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻修士課程修了。同年ゴールドマン・サックス証券入社。エクイティ部門デリバティブトレーディング部でアジア地区のトレーディングチームを率いる。2009年同マネージングディレクター就任。2015年200兆円超を運用する世界最大級の機関投資家、ゆうちょ銀行市場部門執行役員を経て、2016年同行市場部門戦略投資部執行役員部長として投資戦略改革に参画。運用企画・投資資産配分・人材採用を含む組織体制の整備に深く関与。2018年から同行市場部門常務執行役員・経営会議メンバーとして組織全体の経営・世界中のファンドの投資選定に関与。2019年JP インベストメント最高執行責任者(COO)兼務。早稲田大学ファイナンス学科修士課程(MBA)修了。人生の折り返し地点をすぎた2020年に残りの職業人生において自分の経験と知識を活かして社会課題解決に貢献するべく起業。現在ベンチャー投資をするベンチャーキャピタルと上場株に投資をする上場株ファンドを運営している。初の著書『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略」』(ダイヤモンド社)を刊行。

一方で、もう少し積極的に投資に関わりたい、あるいは投資を通じて様々な会社を知り、事業成長を疑似体験する中から学びを得たいという方もいるでしょう。そうした方々が個別株投資、あるいは信用取引を活用する際に絶対に忘れてはならないのが、「ストレスシナリオ」、つまり最悪のケースを常に想定することです。

個別株であれば、「この株が50%下落した場合、自分は精神的に耐えられるか?」「追証(おいしょう)を払えるか?不本意なタイミングでロスカットさせられないか?」といった想像力を働かせることが極めて重要です。ちなみに50%というのはリーマンショックの時に世界の株式が指数として下落した数値です。いったんこれを可能性として想定しておくのが良いと思っています。

また、モメンタム投資やバリュー投資など、特定の投資手法に固執するのも、調子の悪い時期があったり、2007年に起きたクウォンツショックのように特定のスタイルが大きくやられることもあり危険かもしれません。ちなみにクウォンツショックとは、おもに2007年に発生した市場混乱のことで、クウォンツ系ヘッジファンドが用いていた数量的な投資戦略が機能不全に陥り、大規模な損失拡大と解約が殺到した事態を指します。

どんな手法にも、機能する時期としない時期があります。ですから、私は「儲かるかもしれない」という投資戦略自体を、ある程度分散させることが大切だと考えています。

投資の勝率は52%

世界トップクラスでも6割は超えない現実

宇根 少し恥ずかしいデータをお見せすると、我々のファンドでは投資アイデアをできるだけ多く出し、分散投資を心がけています。私の書籍には「分散先は20、30は欲しい」と控えめに書きましたが、実際には500ほどのポジションを持っています。

これだけ多くの投資アイデアを実行しても、「超過収益」を上げられる確率、つまり勝ちトレードになる確率は、全体で見ると52%程度なんです。48%は外している。これが現実です。

以前のキャリアで世界中のヘッジファンドに投資をしてきましたが、本当に儲け続けているトップクラスのマネージャーたちですら、上場株式での勝率は6割を超えることはほとんどなく、やはり50数パーセントというのが実態です。

Kenmo 結局はそこなんですよね。プロでさえ勝率はせいぜい5割強、6割行けば御の字という世界で、なぜ個人投資家が特定の1銘柄に、それも借金をして全力ベットして100%勝てると思ってしまうのか。いくら口を酸っぱくして伝えても、退場してしまう人が後を絶たないのが現状です。

宇根 Kenmoさんが続けていらっしゃる啓蒙活動は、素晴らしいと思います。実は私のところにも、「リスクを取り過ぎて大変なことになったので、お金を貸してください」といったご相談が、寄せられることがあります。