「赤字」となっている企業への向き合い方

kenmo 一方で、非常に難しいのが、先行投資などによって「赤字」となっている企業への向き合い方です。社会的な意義は非常に大きいけれども、業績は赤字。このような企業に対して、私個人としては、自分のお金を投じることには躊躇してしまいます。基本的に、黒字の企業にしか投資しないというルールを設けているからです。

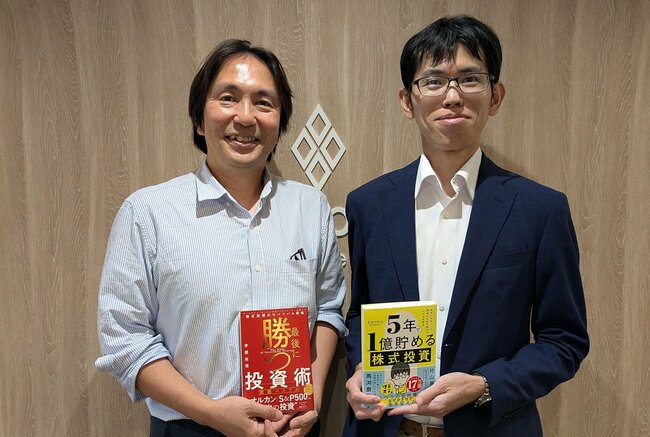

kenmo(湘南投資勉強会)

kenmo(湘南投資勉強会)1982年愛知県生まれ。大阪大学大学院情報科学研究科修了後、東証一部(現・東証プライム)上場のメーカーに研究員として就職。2011年に4年間で貯めた元手300万円から株式投資を始め、追加資金の投入なしに、会社員を続けながらわずか5年で資産1億円を達成。現在は、約3億円を運用している。2018年個人投資家同士の情報交換を目的とした「湘南投資勉強会」を設立。2023年に中小企業診断士の資格を取得。15年間勤めた会社を辞め、IR支援や企業コンサルティングを行うための法人を設立。現在は株式投資のかたわら、講演活動や、数多くの企業のIR説明会を主催している。『ダイヤモンドZAi』『日経マネー』『日経ヴェリタス』『日本経済新聞』などでの記事掲載多数。初の著書『5年で1億貯める株式投資 給料に手をつけず爆速でお金を増やす4つの投資法』(ダイヤモンド社)が17万部突破のベストセラーとなり話題に。X:kenmo@湘南投資勉強会3.1万フォロワー YouTube:湘南投資勉強会オンライン チャンネル登録者数1.85万人

この考え方は、私が主催する個人投資家向けのIR説明会において、一種のジレンマを生みます。株の初心者や中級者の方々には、「まずは黒字でEPSをしっかりと伸ばしており、できれば配当も出しているような、安全性の高い投資をすべきです。赤字の会社には手を出さないほうがいい」と伝えたい。

しかし、世の中には社会的に大きな意義を持つ赤字企業も数多く存在しますから、そうした企業に登壇していただく機会もあります。自己責任の世界とはいえ、社長の魅力的なプレゼンに感化されて投資を決める初心者の方もいらっしゃいます。個人的には「もっと安全な投資先があるのに」と思いつつも、そこに社会的意義を感じて投資する個人の判断を止めることはできません。

では、IR説明会に呼ぶ企業を安全性の高い黒字企業だけに絞るべきかというと、それもまた投資家から多様な選択肢を奪うことになりかねず、常に葛藤を抱えています。

赤字グロース株投資の現実と

健全な向き合い方

宇根 投資の世界では、どれだけ企業が情報開示に努めても、どうしても「情報の非対称性」は存在します。特に、未上場や上場間もない赤字企業の場合、事業計画が楽観的になりすぎたり、目標が未達に終わったりするケースは少なくないでしょう。

実際、プライム市場の企業が計画を達成する確率が95%程度であるのに対し、グロース市場では7割程度に留まるというデータもあります。

もちろん、赤字企業の経営者の方々は、自社の未来を信じて懸命に努力されています。しかし、その思い入れが強いが故に、計画が未達に終わるリスクは、どうしても付きまといます。

共感投資のリスクと

ポートフォリオの考え方

宇根 したがって、自身のアセットアロケーション(資産配分)の観点から言えば、こうしたハイリスクな投資は、あくまでポートフォリオの「サテライト(補完的な)」部分の、さらにその一部に留めるべきです。

企業の理念や社会課題の解決という点への共感が強いと、つい「この会社に全額ベットしたい」という気持ちに駆られることもありますが、そこはぐっとこらえる必要があります。むしろ、共感した多くの人々が、クラウドファンディングのように少額ずつ投資を行い、サポートしていく形が健全な姿ではないでしょうか。

「赤字企業が黒字化すれば、株価は何倍にもなる可能性がある」という魅力は確かに存在します。しかし、そこには「妥当なバリュエーション(企業価値評価)で投資できる」という大前提があります。往々にして、社会課題の解決というテーマは共感を得やすいため、バリュエーションがかなり割高になっているケースも少なくありません。

その点には、くれぐれも注意が必要です。kenmoさんがおっしゃるように、過度に大きな金額を投じないこと、あるいは「黒字企業のみに投資する」というポリシーを貫くことは、非常に賢明な判断だと思います。