累計18万部を超え、法律学習の入門書として絶大な支持を集めるベストセラーシリーズ。その最新刊『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』が発売されます。著者の吉田利宏さんは、衆議院法制局で、15年にわたり法律や修正案の作成に携わった法律のスペシャリスト。試験対策から実務まで、行政法の要点を短時間で学べる1冊です。この連載では、本書から一部を抜粋し、行政法を読み解くポイントをどこよりもわかりやすく解説します。

イラスト:草田みかん

イラスト:草田みかん

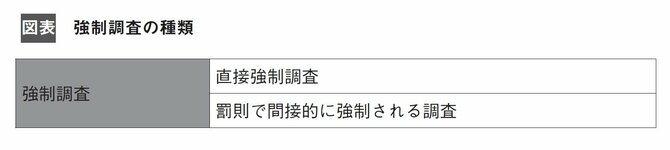

2つの強制調査

強制調査には、相手が拒否しても無理やり行うもの(直接強制調査)と、調査を受け入れない場合に罰則を科すことで間接的に調査を強制するものがあります。

強制調査の種類

強制調査の種類

「強制調査」と「捜査」の違い

まずは「無理やり」の方の直接強制調査を考えてみたいと思います。

司法警察職員という言葉を聞いたことがあるでしょうか。裁判所の令状をとって、捜査したり、被疑者を逮捕したりする資格を有する者のことをいいます。警察官はもちろん司法警察職員です。

ほかにも、労働基準法違反については労働基準監督官が、麻薬等に関する犯罪については麻薬取締官・麻薬取締員などが特に司法警察職員となることができます。警察官ではないこうした司法警察職員を特別司法警察職員といいます。

司法警察職員なんて難しい言葉を使いましたがいわゆる「捜査機関」だと思えばいいでしょう。その人の罪を裁く裁判のために、証拠を集めたり、被疑者を逮捕するなどできるわけです。

これに対して行政調査は、行政機関が行う行政目的のための調査です。法が守られているか調査しますが、罪を裁く裁判のための捜査ではありません。担当するのも、司法警察職員ではなく、行政職員ということになります。ただ、どちらか分かりにくいものもあります。

違反調査とは?

多くの人は中年と呼ばれる年頃になると貫禄がでます。特にお腹周りの充実は目を見張るものがあります。骨格を頼りにして、一応、腰とお腹の区別はできますが、ちょっと見ただけでは区別がつきません。

捜査と区別がつきにくい行政調査といえば、入国警備官が行う違反調査です。

出入国管理及び難民認定法31条では、違反調査のため、入国警備官が、裁判官があらかじめ発する許可状を得て、臨検、捜査、押収などをすることができるとしています。臨検というのは、その場に臨んで調査することです。

入国警備官は公安職ですが、司法警察職員ではありません。違反調査は行政調査のひとつなのです。刑事裁判のためではありませんが、強制退去処分につながる不法滞在などの事実を調べるために強い権限が与えられています。

行政調査といっても、こうした「無理やり」な調査は法律の根拠が必要ですし、憲法35条(令状主義)との関係から裁判所の許可状(令状)が求められます。

犯則調査とは?

場合によっては刑事裁判につながることを前提に、一定の法違反事例(犯則事件)について行政職員に強制調査権限を与えている場合があります。

普通は、法を守らせるための調査を行政が行い、罰則につながるような違反がある場合には、警察官などの司法警察職員が改めて捜査をするのが原則です。しかし、これらを一体として行政職員がすることがあります。こうした犯則事件に関する調査を犯則調査といいます。

国税職員のうち査察官(マルサ)と呼ばれる権限のある職員、公正取引委員会の職員のうち指定された職員、証券取引等監視委員会の職員などがこの犯則調査を行います。

一定の専門分野の行政では、その行政のプロである行政職員が特定の法違反事例について、臨検、捜査、押収など強制的な調査(犯則調査)に臨み、必要な場合には検察官に告発しなければならないことになっているのです。

行政調査と憲法35条・38条との関係

【直接強制調査の場合】

憲法35条は「令状主義」が定められています。これは、同意なく個人の住居に立ち入ったり、書類などの持ち物を捜索・押収するには、裁判所の許可状(令状)が必要とする考え方です。

また、憲法38条1項には「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」とあります。

もちろん、これらの規定は直接的には刑事手続(罪を問うことを目的とした手続)に関する規定ですが、行政調査にも適用されるかの問題があります。

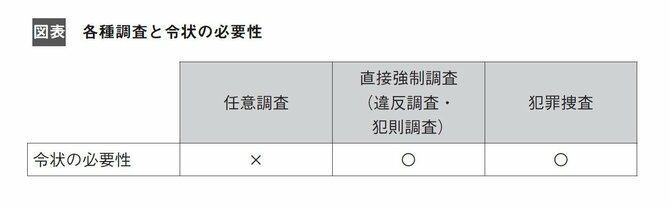

各種調査と令状の必要性

各種調査と令状の必要性

【罰則で間接的に強制される調査の場合】

令状主義との関係についていえば、違反調査や犯則調査といった直接強制調査の場合には、条文上、解決しています。令状を求めているからです。問題は、罰則で間接的に強制される調査です。

税務調査において、帳簿書類などの物件の検査を拒み、税務署職員の質問に答えなかったとして罰金が問われた裁判で最高裁(最大判昭和47年11月22日)は次のように述べています。令状主義が行政調査にも適用される場合があるといいます。

ただ、拒否などすると罰金を科されるといっても直接的物理的な強制と同視すべき程度のものではないことなどを総合して判断すれば、「あらかじめ裁判官の発する令状によることをその一般的要件としないからといつて、これを憲法35条の法意に反するものとすることはできず」とも述べています。

また、憲法38条違反になるかという点についても、「純然たる刑事手続においてばかりではなく、それ以外の手続においても、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には、ひとしく及ぶものと解するのを相当とする」としつつも、「刑事責任の追及を目的とする手続ではない」ことなどから、「憲法38条1項にいう『自己に不利益な供述』を強要するものとすることはできず」としています。

クイズでおさらい!

次の文章は行政調査について述べたものです。

空欄に適切な漢字2文字を入れて、文章を完成させてください。同じ番号の空欄には同じ漢字が入ります。

解答

①任意

②犯罪

③犯則

【POINT】

・行政調査には、任意調査と強制調査があります。

・強制調査には、直接強制調査と罰則で間接的に強制される調査があります。

・いわゆる犯則調査など直接強制調査権限を行使するには裁判所の令状が必要となります。

※本稿は、『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。