累計18万部を超え、法律学習の入門書として絶大な支持を集めるベストセラーシリーズ。その最新刊『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』が発売されます。著者の吉田利宏さんは、衆議院法制局で、15年にわたり法律や修正案の作成に携わった法律のスペシャリスト。試験対策から実務まで、行政法の要点を短時間で学べる1冊です。この連載では、本書から一部を抜粋し、行政法を読み解くポイントをどこよりもわかりやすく解説します。

イラスト:草田みかん

イラスト:草田みかん

「法律による行政の原理」とは?

行政法の本には「法律による行政の原理」という言葉がよく出てきます。

正直、込み入った内容の言葉なのですが、解説を逃げては行政法の本として失格です。

「なぜ行政法が必要なのか」とか「行政の活動と行政法とはどんな関係にあるのか」といったことと関係するからです。自らに活を入れて、解説に移ります。

「法律による行政の原理」は、「行政の活動には法律(議会が議決する意味においては同じなので条例でも可)による根拠が必要である」という考え方です。

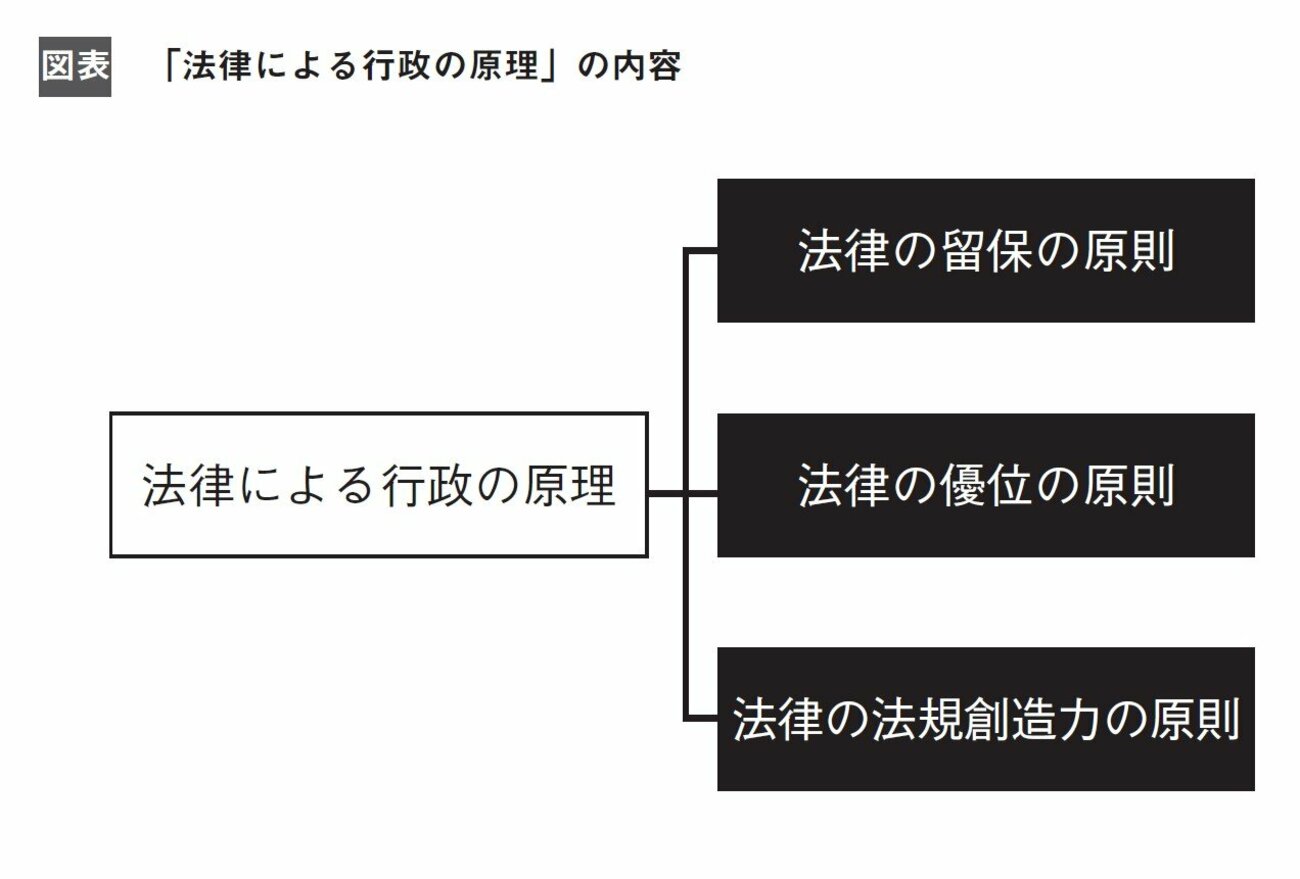

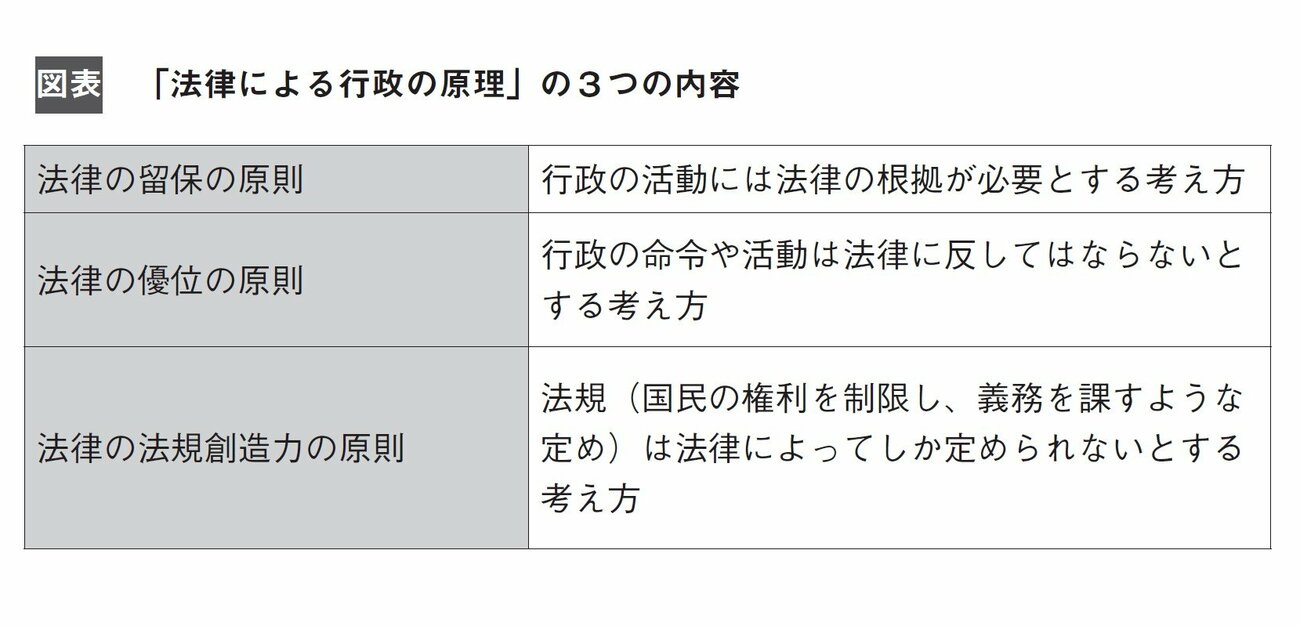

この考え方を深掘りすると、その内容は次の3つの考え方によって支えられています。

・法律の留保の原則

・法律の優位の原則

・法律の法規創造力の原則

「法律の法規創造力の原則」とは?

「法律の法規創造力の原則」は、法規という古めかしい言葉から説明しなくてはなりません。

法規というのは、行政法の世界では「国民の権利を制限し、義務を課すような定め」のことをいいます。

ということは、「法律の法規創造力の原則」は、「国民の権利を制限し、義務を課すようなルールを作るのは法律によってしかできない」という意味になります。

国は、届出ひとつ義務付けるにしても、政省令ではなく法律を根拠にする必要があります。

政省令で届出事項として細かい内容を定めることはできます。また、省令で届出書類の形式を定めることもあるでしょう。しかし、そもそもの届出義務を課すには法律の根拠が必要ということになります。

現在の憲法下では、法律とは離れて国民の権利を制限したり、義務を課すような定め(これを独立命令といいます)を作ることはできません。

「法律の優位の原則」とは?

「法律の優位の原則」というのは、行政の命令や活動は法律に反してはならないとする考え方です。

当たり前といえば当たり前ですが、法に反する活動など行政はできないのです。

「法律の留保の原則」とは?

いよいよ、最後が「法律の留保の原則」です。

行政の活動には法律の根拠が必要とする考え方です。「留保」という言葉はピンときませんが「根拠が必要」という意味ぐらいに理解しておいてください。

君主が行政権も含めてすべて権限を握っていた時代がありました。そうした時代に、国民の権利を制限したり、義務を課す活動については議会のコントロールの下におこうとして生まれたのが、この考え方です。

おさらい:練習問題に挑戦

次の文章は、「法律による行政の原理」の考え方を説明したものです。

空欄A、Bに適切な漢字2文字を入れて、文章を完成させてください。

解答

A: 留保

B: 法規

【POINT】

法律による行政の原理は、シンプルにいえば、行政の活動には法律による根拠が必要であるという考え方です。

※本稿は、『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。