累計18万部を超え、法律学習の入門書として絶大な支持を集めるベストセラーシリーズ。その最新刊『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』が発売されます。著者の吉田利宏さんは、衆議院法制局で、15年にわたり法律や修正案の作成に携わった法律のスペシャリスト。試験対策から実務まで、行政法の要点を短時間で学べる1冊です。この連載では、本書から一部を抜粋し、行政法を読み解くポイントをどこよりもわかりやすく解説します。

イラスト:草田みかん

イラスト:草田みかん

「法律行為的行政行為」とは?

行政行為には「法律行為的行政行為」と「準法律行為的行政行為」があります。

民法では、「意思に基づいて、法律効果を発生させようとする行為」を法律行為といいますが、法律行為的行政行為の法律行為も同様の意味です。

行政が「◯◯したいと意思を持って、それを示すことにより」法律効果が発生する場合が、法律行為的行政行為なのです。

たとえば、運転免許なら、運転技術もあり、交通法規にも精通した申請者だけに免許を与えるわけです。

免許が与えられるというのは「あなたなら大丈夫そう、車を運転してもいいですよ」ということになります。

もちろん、申請をしても「あなたはまだまだ不十分です」と免許を認められないこともあります。

「準法律行為的行政行為」とは?

その一方で、行政の意思が存在せず、機械的に行われる行政行為があります。

ひとつ例を挙げると、選挙人名簿への登録がそうです。

公職選挙法では、市町村の選挙管理委員会に選挙人名簿の管理などを義務付けています。

その市町村に住所を持つ18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、暮らしている人がこの選挙人名簿に登録されます。

そして、この登録は、選挙権を行使することができるという法律効果を発生させます。

ただ、ここに行政の意思は存在しません。一定の者が残らず登録され、登録されれば、選挙権が与えられるという効果が自動的に発生するのです。

法律行為的行政行為の分類

法律行為的行政行為はさらに「命令的行為」と「形成的行為」に分かれます。

この両者の説明は、行政法の達人の助けを借りることにしましょう。

最高裁の判事を務められた藤田宙靖さんの行政法のテキストには、こう書かれています。

――『行政法入門(第7版)』(有斐閣)p100

具体的な例を見ていくことにしましょう。

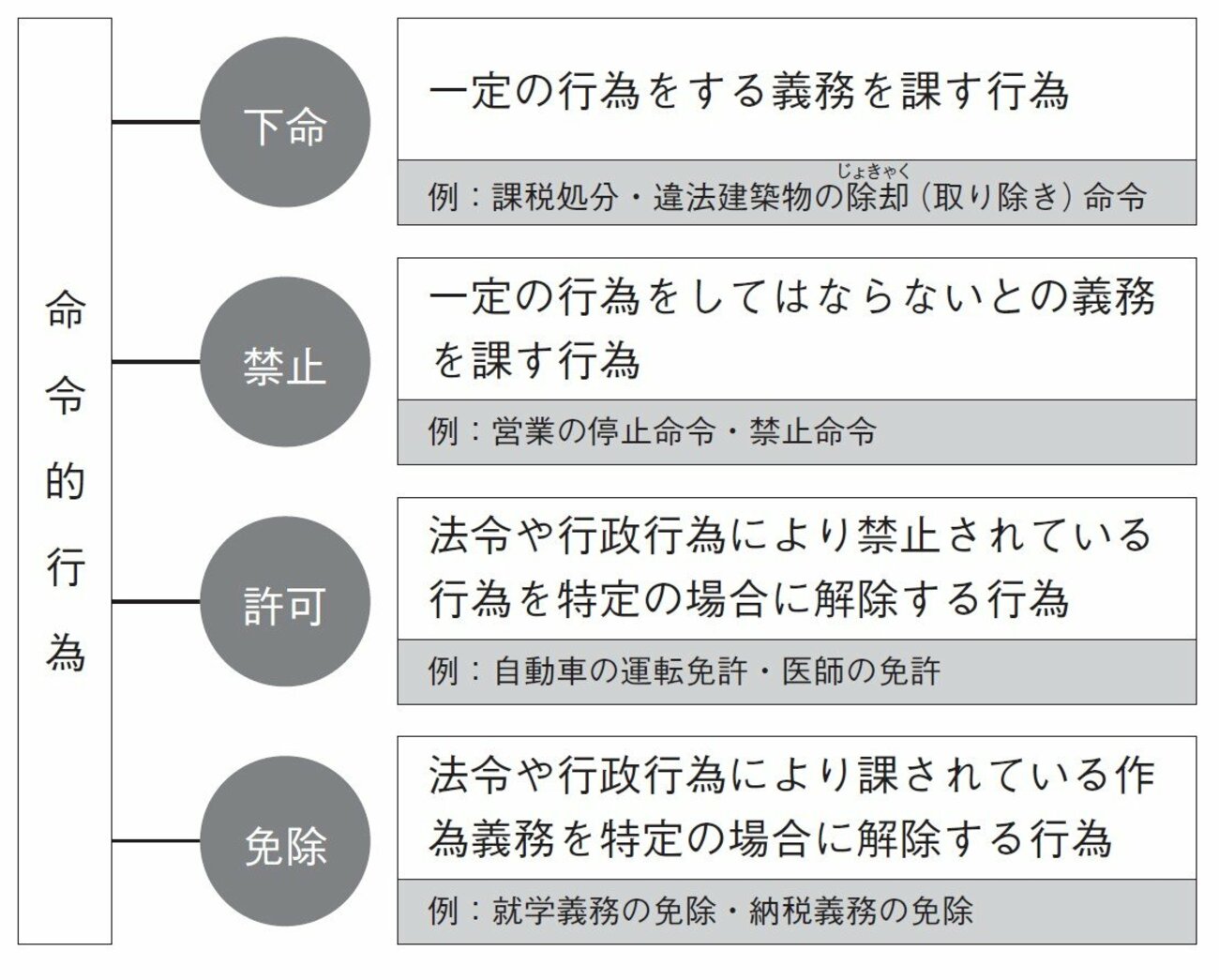

命令的行為(下命、禁止、許可、免除)

命令的行為(下命、禁止、許可、免除)

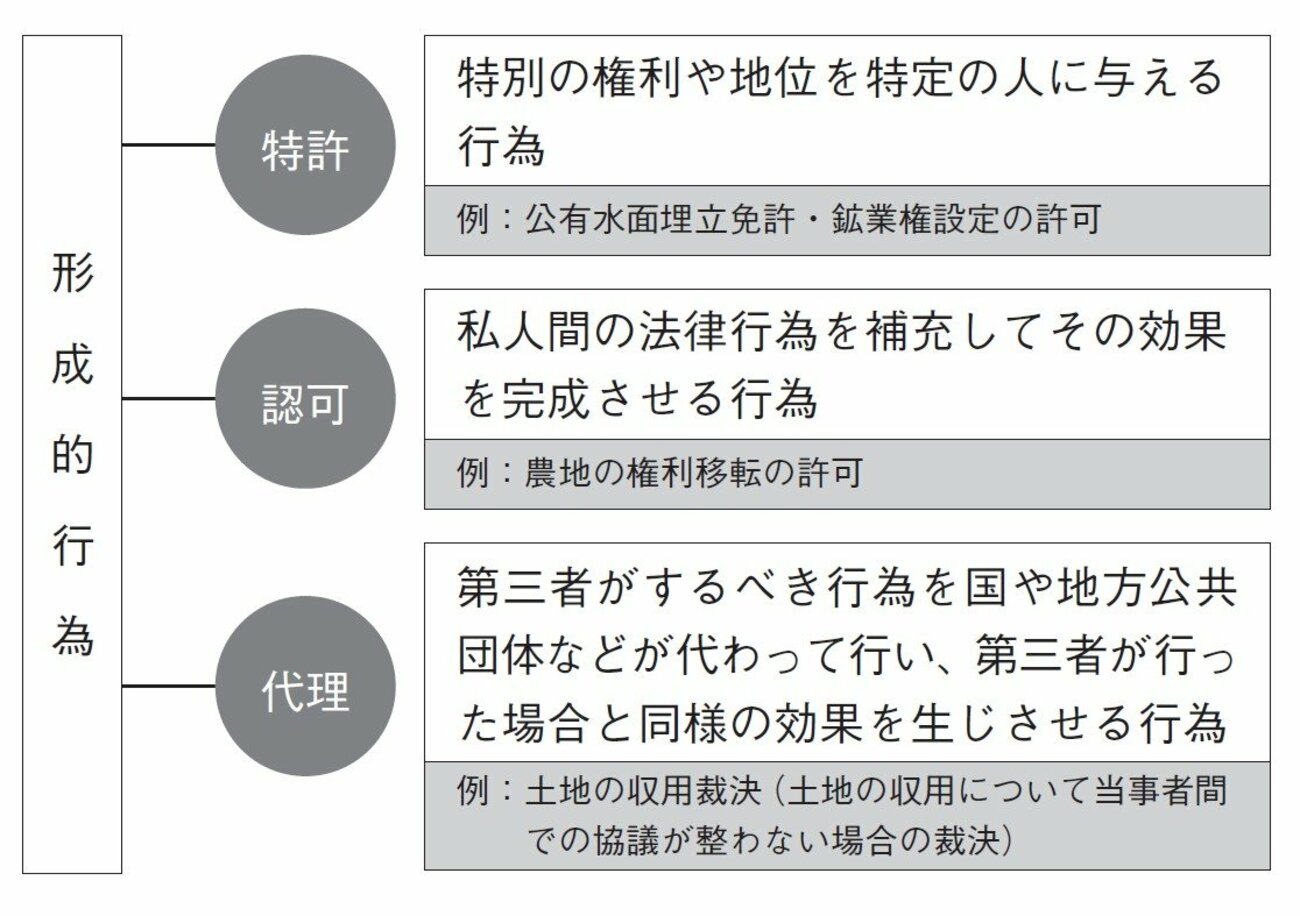

形成的行為(特許、認可、代理)

形成的行為(特許、認可、代理)

許可とは?

命令的行為の代表例は学問上、許可と呼ばれる行為です。

「本来は自由な行為であるけれども、公共の福祉の見地から、法令や行政行為により禁止されている行為を、特定の場合に解除する行為」を許可と呼んでいます。

たとえば、飲食店を開くには、食品衛生法上の飲食店営業の許可を得なければなりません。

衛生的なトラブルを避けるため、まずは営業の禁止をしているのです。しかし、衛生的な基準を満たしていることなどを確かめて、許可を出します。

実は、運転免許も許可なのです。道路交通法上は免許とありますが、学問上は許可に分類できます。一般に禁止されている自動車の運転を、一定の運転技術があり、交通法規の知識がある人に解除する行為だからです。

認可とは?

形成的行為の代表としては認可があります。私人間で行われた契約などの法律行為を補充してその効果を完成させる行為です。

たとえば、農地法では農地を売買するには農業委員会の許可が必要とされています。普通、売り手と買い手の意思が合致すれば売買契約は成立するはずです。

しかし、農地については、売り手と買い手の意思の合致だけでは契約は成立せず、農業委員会の許可があってはじめて売買契約が完成します。

食料を生産する大事な農地です。次の担い手にしっかりとバトンタッチされるのを見届ける必要があるのです。

この農業委員会の許可こそ、学問上の分類で認可とされるものの代表例です。

特許とは?

もうひとつ形成的行為を紹介しましょう。特許です。

特許は普通、私人が手にできない特別の権利や地位を与えることです。

公有水面埋立免許は、川、海、湖といった公有水面の埋め立てを認めるものです。ただ、公有水面は公物ですから、そもそも私人が埋め立てることなんてできません。しかし、免許を与えた者には区域を限って特別に埋め立てる権利を与えています。

また、鉱業権設定の許可も特許に分類されます。まだ掘採されない鉱物については国の物とし、鉱業法では、国は採掘などする権利を与えることができるとしています。

鉱物資源を無駄にしないようにするためです。たとえ、土地を持っていてもその土地に眠る鉱物を採掘するには鉱業権設定が必要となります。

おさらいクイズ

次の1〜3のなかで、命令的行為とされる行政行為のみ列記したものはどれでしょうか。

(1) 下命・許可・免除

(2) 禁止・許可・代理

(3) 下命・免除・特許

解答

(1) 下命・許可・免除

【POINT】

・ 行政行為には、「法律行為的行政行為」と「準法律行為的行政行為」があります。

・ 行政が「◯◯したいと意思を持って、それを示すことにより」法律効果が発生する場合が、法律行為的行政行為です。

・ 法律行為的行政行為は、さらに「命令的行為」と「形成的行為」に分かれます。

※本稿は、『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。