|

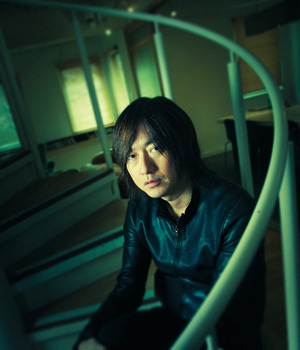

| 写真 加藤昌人 |

華麗なる修辞、複眼的な人間洞察――。

デビュー作『日蝕』で芥川賞をさらった23歳の筆を、世間は「三島の再来」と称えた。あれから10年。現代にさまよう孤独を、猟奇的殺人をモチーフに長編『決壊』にしたためた。加害者の心の闇が鬱積し、綻び、ついに外部に向かって「決壊」する様、被害者にもその家族にもそれぞれ存在していた心の闇が深まり、絆が「決壊」する様が、抑制された言葉で綴られていく。

なぜ、われわれは孤独なのか。「都市生活ではなおさらだが、他人との接点が断片的になっている。職場で見せる自分と恋人の前の自分が違うといった多様性を、お互いが許容している。それは自由でいいのだが、どんなに愛している人でも知りえない部分が残る、そんな寂しさを抱えている」。

だが、殺人との距離は果てしなく遠いはずだと、あいまいな良心にすがろうとする。

「世界か自分か、どちらかを愛せるならば生きていける。両方を見失ったとき、自殺や自傷に向かうか、無差別殺人といったテロリズムへと陥ってしまうのではないか。我慢の実感のぶんだけ憎悪が滲み出ている」

『決壊』のもう一つのテーマは「赦(ゆる)し」。死刑制度にも絡む。「ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』とは違い、ロシア正教など神のいない時代に生きている者の赦しとは何か。加害者自身がいかんともしがたい環境の偶然性について、情状酌量の余地をどう考えるべきか」。小説は時に社会を鋭く凝視する。

(『週刊ダイヤモンド』編集部 遠藤典子)

平野啓一郎(Keiichiro Hirano)●作家 1975年生まれ。京都大学法学部卒業。99年在学中に文芸誌「新潮」に投稿した『日蝕』により第120回芥川賞を史上最年少(当時)で受賞。他の著書に『葬送』『あなたが、いなかった、あなた』など。近著は6月末発売の『決壊』(新潮社)。