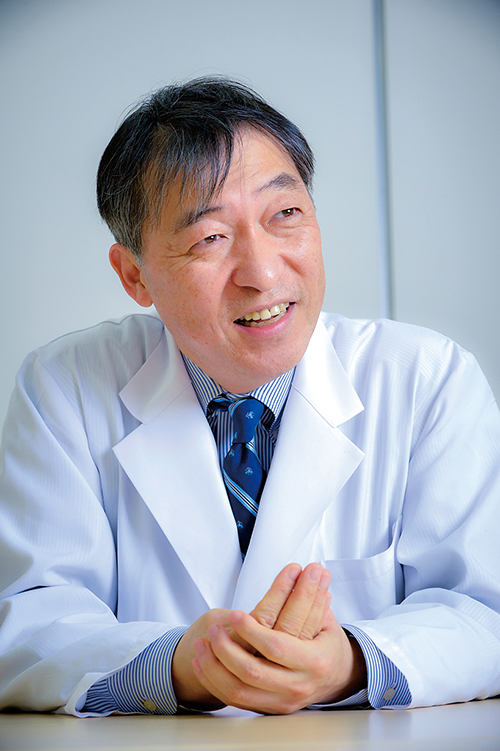

「吐き気」「抜け毛」といった副作用のイメージが強い抗がん剤治療。最近は副作用を抑えながら、がん細胞だけを狙い撃ちする「分子標的薬」が注目されている。がんの薬物治療はどこまで進化しているのか――。『ダイヤモンドQ』編集部では、専門家であるがん研有明病院の高橋俊二化学療法部部長に聞いてみた。

予防薬の向上で

副作用が軽減できる薬も

――抗がん剤治療は副作用がつらいという印象が強いです。

撮影:倉部和彦

撮影:倉部和彦

副作用は薬によってさまざまだが、予防薬の向上でかなり改善している。昨年9月に承認された「ジーラスタ(一般名・ペグフィルグラスチム)」は、白血球減少予防を持続できる。抗がん剤の種類に合わせて制吐剤を併用することで、吐き気も7~8割の確率で制御可能だ。

――近年、抗がん剤の中でも、がんを狙い撃ちする分子標的薬や抗体薬などが副作用も少なく、効き目が高い薬として注目されています。

分子標的薬は主にがん細胞の増殖を防ぐのが狙い。最近注目されており、がん細胞を増殖させる「ドライバー遺伝子」の抑制と免疫力の強化(免疫療法)が特徴だ。

慢性骨髄性白血病などに使う「グリベック(同イマチニブ)」、切除できない肺がんなどに使う「ザーコリ(同クリゾチニブ)」は、ドライバー遺伝子をピンポイントでたたくので、劇的に症状が改善し、比較的副作用も軽減できる。ただ、なかなか治るところまではいかない。

分子標的薬の中でも抗体薬は、ドライバー遺伝子を抑えるとともに、免疫反応でがん細胞をたたくことも期待されており、再発防止効果もある。乳がんに使う「ハーセプチン(同トラスツズマブ)」は、再発を減らせることがデータで証明されている。最近は「免疫チェックポイント」(免疫力の抑制)を阻害する抗体薬が注目されており、現在、広範ながん種に対し、さまざまな抗体薬が開発されている。

抗体薬「オプジーボ(同ニボルマブ)」は、国内では悪性黒色腫(皮膚がんの一種)に限定されているが、最近米国では肺扁平上皮がん(肺がんの一種)の治療にも承認された。このため国内でも同様に使えるよう厚生労働省で検討中だ。