無数のイノベーターと向き合ってきたコンサルタントが明かす、赤裸々な日本企業の実態をもとに書かれた新刊『なぜ「エリート社員」がリーダーになると、イノベーションは失敗するのか』から、抜粋してお送りします。

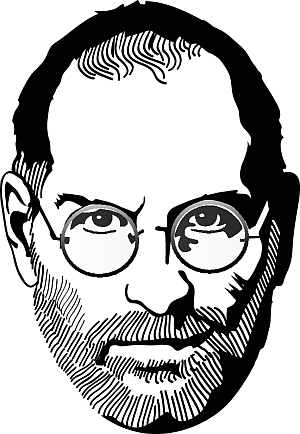

唐突な質問をします。もしスティーブ・ジョブズが日本企業に、たとえばあなたの会社に社員として雇われたら、どうなるでしょうか。彼はイキイキと働けるでしょうか。アップルで成し遂げたようなイノベーションを、次々と形にできるでしょうか。

かなり難しいでしょう。とにかく、彼は不作法でした。

若い頃のジョブズは、マネジャーとしては大失格の人物でした。約束をすぐに忘れ、よく考えずに行動し、他人の功績を容易には認めません。新しいアイデアはまず否定します。それも、けんもほろろにです。にもかかわらず、そのアイデアが優れたものであったら、数日後にはそれが自分のアイデアであるかのように他人に話すのでした。

相手が気に入らなければ、ビジネス上の会食を平気でドタキャンしましたし、「おまえのような人間にマックが売れるはずがない」と、初対面の、海外代理店のゼネラルマネジャーを面罵したりもしました。服装もラフで、風呂嫌い。裸足で仕事をしていたこともあります。

こんな人間が、「和を以て貴しとなす」日本企業で、うまく立ち回るのは難しいでしょう。

Vectorportal.com

Vectorportal.com

それはイノベーターとしての真価を発揮していない若い頃の話だ。ジョブズの実力を認め、トップ自らが三顧の礼で迎え、全権委任させる形でやればうまくいくのでは、と思われるかもしれません。はたしてそうでしょうか?

結局、ジョブズがつくり上げたかったものは、「偉大な製品をつくろうと意気込む人たちが集まる、永続する企業」だったのです。利益を得ることよりも、イノベーティブな製品と、そういう製品をたまにではなく永続的につくり上げる、真にイノベーティブな企業をつくることに、彼は情熱を注いだのです。

ジョブズ自身、そんなアップルこそが自分の最高かつ最大の作品だと考えていました。そういう人間ですから、利益を増やすために、営業やマーケティング部門の人間が社内で幅を利かせるようになるのを警戒しました。

製品の専門家、すなわち彼のようなイノベーターの出る幕が減ると情熱が冷め、製品が凡俗なものになってしまう。会議の内容も、採用や昇進においても、金儲けが基準になってしまうので偉大な製品がつくれなくなり、ついには利益も出なくなってしまうのだと。

偉大な製品は市場調査から見えてくるものではなく、顕在化していない顧客の望みを自分の直感で察知するしかない、と彼は信じていました。馬車が移動手段の主役だった時代に自動車産業を興したヘンリー・フォードの次の言葉が、ジョブズは好きでした。「顧客に何がお望みかと尋ねたら、『もっと速く走れる馬』という答えが返ってきただろう」。

彼は、すごいアーティストとすごいエンジニアを足したような人間が好きでした。たとえば、画家であり発明家でもあったレオナルド・ダ・ヴィンチ、彫刻家であり石を切り出す技術にも長けていたミケランジェロです。彼自身、そういう存在でありたいと思っていたに違いありません。

そう考えると、先に述べた不作法と、イノベーターとしてのこだわりは、表裏一体のものであることがわかります。行儀がよく人あたりもいいスティーブ・ジョブズは、ありえなかったのです。

さて、もう一度、先の質問に戻ります。

こんなジョブズを、アップル以外の企業はうまく活かせるでしょうか。やはり答えはノーでしょう。ただ、それは、彼が不作法だからではありません。芸術家きどりの変人だからでもありません。

「偉大な製品をつくろうと意気込む人たちが集まる、永続する企業」が、あまりにも少ないからです。ほとんどの企業で、今日の飯のタネを維持する営業やマーケティング部門の人間が幅を利かし、明日の種をつくって蒔くイノベーション部門の存在があまりに弱いからです。

ジョブズが存在価値を発揮できるのは後者のイノベーション部門です。ジョブズ率いるアップルは、そこが他の企業より、異常とも言えるほど強かったのです。だから、ジョブズが意のままに真価を発揮することができたのです。

であるならば、こういう仮説が成り立つはずです。ジョブズ自らが体現し、つくり上げた究極のイノベーション創出組織であるアップルに学び、その体質をベンチマークすることで、ジョブズのような人材が活躍できる組織をつくれるのではないか。

ジョブズ並みは無理であっても、優れたイノベーターがいれば、そこを基盤に次々にイノベーションを起こすことが可能ではないだろうか。

既存事業の営業やマーケティングに長けた人あたりのいい「エリート社員」ではなく、ジョブズのような無作法な「はぐれ者」のようなイノベーターが活躍するためには、どうすればいいか、この連載では考えてみたいと思います。