飯倉晴武

意外と知らない「お年玉」の由来「お年賀」とはどう違う?

本日からスタートした2025年。お正月行事はよく目にしていても実は由来を知らない、という人も少なくありません。そこで今回は飯倉晴武氏監修の『絵と文で味わう 日本人のしきたり』(青春出版社刊)から、お正月行事の由来について、抜粋して紹介します。

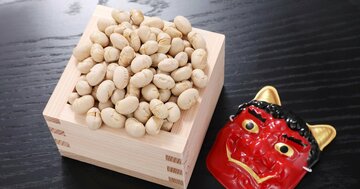

2022年は2月3日が「節分」、2月4日が「立春」です。日本には季節の移ろいを示す表現がありますね。節分といえば子どもたちが豆まきをする、日本の風物詩ともいえる光景が思い浮かびますが、もともとの成り立ちとはどういったものなのでしょうか?そこで今回は飯倉晴武氏の『日本人のしきたり』(青春出版社刊)から日本の季節の表現の成り立ちについて抜粋、紹介します。

普段は伝統とは無縁でいても、正月になれば初詣に行き、鏡餅を飾るなど、古来からの伝統行事を大切にしている日本人。あらゆる便利なモノを生み出し、生活の快適性を求めている現代においても、いまだに私たちの生活に息づいている伝統行事は少なくありません。そこで今回は、100万部超えのベストセラー飯倉晴武奥羽大学文学部教授の『日本人のしきたり』(青春出版社)から、世代を超えて今なお行われている正月行事の由来について紹介します。