***

1985年11月7日、カス・ダマトの葬儀。(左から)ジミー・ジェイコブス、ケヴィン・ルーニー、トム・パティ、タイソン、ジェイ・ブライト、ホセ・トーレス、ダマトの親戚、フロイド・パターソン (Photo:(c)Lori Grinker/Contact Press Images)

1985年11月7日、カス・ダマトの葬儀。(左から)ジミー・ジェイコブス、ケヴィン・ルーニー、トム・パティ、タイソン、ジェイ・ブライト、ホセ・トーレス、ダマトの親戚、フロイド・パターソン (Photo:(c)Lori Grinker/Contact Press Images)

カスの葬儀は北部で執り行われた。俺は棺のそばに付き添った。ボクシング界の関係者がこぞって参列した。おかしくなりそうな頭の中で考えていたのは、彼のために成功することだけだった。カスの遺産の正しさを証明するためなら、どんなことでもしただろう。カミールは落ち着きはらって見えたが、家に帰ると二人して号泣した。

葬儀からすぐ、ジミー・ジェイコブズがニューヨーク市にある〈グラマシー・ジム〉というカスの昔のジムで、追悼式を企画した。有名人がこぞってやってきた。ノーマン・メイラーは、カスがボクシングの世界に与えた影響はヘミングウェイがアメリカの若い作家たちに与えた影響に勝るとも劣らない、と述べた。ゲイ・タリーズは、カスと知り合えたことを誇りに思うと語った。

「彼から多くのことを学びました。ボクシングのことばかりでなく、生き方や人生についても」と、ピート・ハミルは言った。

ジミー・ジェイコブズが語ったカスの人物評は、じつに的を射ていた。「カス・ダマトはボクシング界の無知や腐敗と真っ向から対決した。敵には屈しなかったが、友人には理解があって、情け深く、信じられないくらい寛容でした」

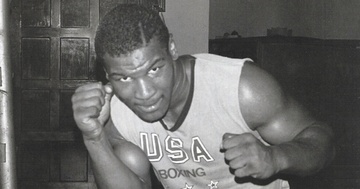

カスの死後、俺は心を閉ざした。さぞ扱いにくい人間だったろう。意味もなく自分を誇示するようになった。俺は子どもじゃない、大人の男だと。カスの葬儀から一週間後、エディ・リチャードソンと戦うためテキサス州に飛んだ。ジミーとケイトンは喪に服すことさえ許してくれない。だから、カスの写真を携行した。カスと話すという毎晩の儀式はまだ続けていた。

「明日、このリチャードソンってやつと戦うんだ、カス」俺は言った。「どうしたらいいと思う?」

体こそちゃんと動いていたが、気落ちしていたし、自信も失っていた。じつを言うと、今でもカスの死を乗り越えられたとは思っていない。腹も立てていた。もうちょっと早く医者に行っていれば、死なずに俺を守れたかもしれないんだ。なのにカスは我を通し、治療を受けずに死んで、ボクシング界の獣たちのあいだに俺を一人で置き去りにした。

カスの死後はもう、何もかもがどうでもよくなった。戦ったのは、たんにカネのためだ。夢なんてなかった。タイトルを獲ることよりも、ただワインを飲んで、騒いで、我を忘れたかった。 (『真相』130~133ページより)