厳重に「保護」された滅菌室にしか存在しない、絶滅寸前のカエル。

周囲を軍隊に警備されて繁殖を強いられた、地球上に2頭しかいないキタシロサイ。

50億羽をわずか100年で絶滅させた張本人にDNAから「復元」されつつあるリョコウバト。

飼育下繁殖から、iPS細胞、ゲノム編集まで、絶滅に挑むテクノロジーと自然保護の現場を徹底取材し、養老孟司氏や鴻巣友季子氏はじめ、書評続々の傑作ノンフィクション『絶滅できない動物たち』。本書誕生のきっかけには、著者であるジャーナリスト、オコナー氏がニューヨークの動物園で突きつけられたという「禁断の疑問」があったという。いったいそれはどんな疑問で、なぜ禁断なのか? 同書「はじめに」より、臨場感あふれるそのシーンと、同書に登場する「絶滅できない動物たち」の一覧とともにご紹介しよう。(初出:2020年8月10日)

「生命維持装置」につながれた黄色いカエル

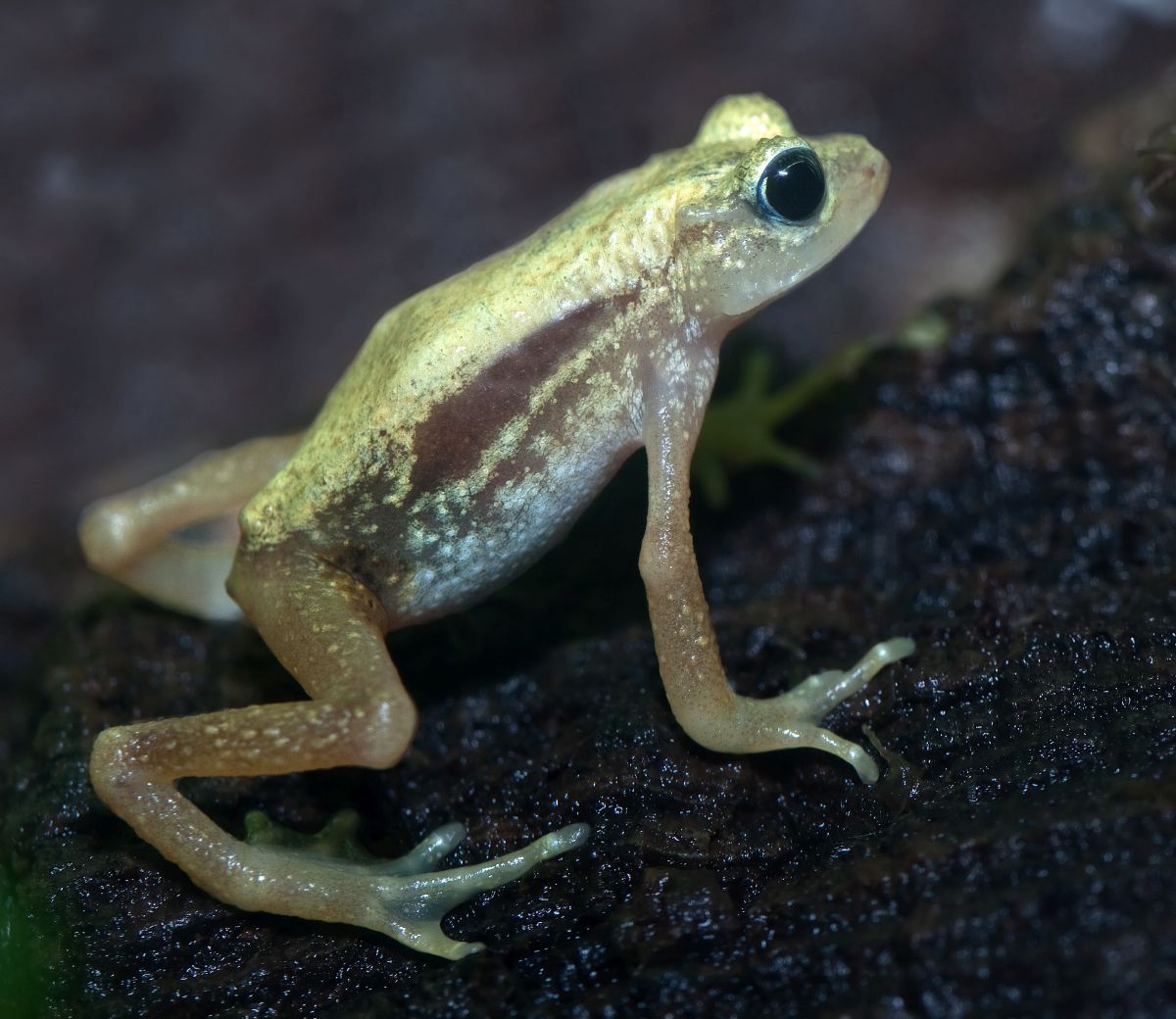

数年前、わたしはブロンクス動物園の「爬虫類の部屋」の裏手にいた。小さな窓ガラスから中を覗くと、陸生飼育器(テラリウム)がずらりと並んでいた。結露ができたテラリウムの側面越しに、緑の苔をよじのぼっている十数匹の黄色いカエルがいるのが、ぼんやりながらもわかった。キハンシヒキガエルだ。もっとそばで見たかったが、部屋は立入禁止だった。中に入れるのは、カエルの世話をしている爬虫両生類学者だけだ。彼らですら、入室前に靴底を漂白剤で消毒しなければならない。

防疫になった部屋にいるこのカエルは、きわめて希少で、世界でもふたつしか残っていない個体群のひとつだ。もうひとつの個体群も捕獲されて保護されている。このカエルの故郷であるタンザニアの熱帯雨林の滝には、水力発電ダムができた。そして現在、このカエルはテラリウムに閉じこめられ、人工噴霧システムでぬかりなく水分を保たれ、餌用に特別に飼育された虫を与えられている。まるで病院で生命維持装置につながれた患者を覗いているようだった。

キハンシヒキガエル

キハンシヒキガエル

その1年後にわたしは、カエルを絶滅の危機から救うのにこれだけの手間をかけているのに興味を抱き、キハンシヒキガエルのエピソードの中心人物数人に話を聞くためにタンザニアに行った。

保全生物学についていろいろ学べると期待していたが、気づいたら、国内政治、開発経済学、人種による格差、官僚の言い訳の集中講義を受けていた。環境保護がいいことなのは当たり前というわたしの信念は、実は社会的、文化的なバイアスだったのだ。キハンシヒキガエルが繁殖していたタンザニア奥地の熱帯雨林にたどりついたときには、昔なら野蛮と思ったに違いない考えを抱いていた。

「人間はこのカエルを絶滅するに任せるべきだったのではないか」

かつての生息地だった2ヘクタールばかりの湿地を眺めながら、キハンシヒキガエルは進化の気まぐれの産物ではないか、という考えが浮かんだ。キハンシヒキガエルは、滝に完璧に適応したからこそ素晴らしいのであり、ものすごく珍しいからこそ美しい。だが今では、災害が次々と襲う世界に浮かぶ、小さな潜水球に閉じこめられているようなものだ。その状態は絶滅よりましかと問われたら、わたしは「はい」と答える自信はない。

しかも、東アフリカの僻地の想像を絶する貧しさを考えたら、カエルの保護に莫大な金額が投じられているのは、ほとんど残酷としかいいようがない。わたしはこのタンザニアの地で、種を守るのは悪役とヒーローが登場して最後はきれいに決着がつくという単純な話ではない、と知ってしまったのだ。

わたしは、タンザニアのカエルについてレポートしたのちに、絶滅の危機に瀕した種とそれを保護するほかの事例にも目を向けはじめた。悲しいことに、どの種を取りあげるかで困ることはなかった。専門的には興味深く、と同時に一方で倫理的には複雑という点では、どれもいい勝負だった。自然保護について包括的な文章を書くことが目標ではなかったので、絶滅寸前、もしくは絶滅してしまった生きもののドラマティックな例に絞った。

これらの物語の極端な性質によって、わたしたちのなかで変わりつづける対自然界の倫理観と関係の核心である次の問いがくっきりと浮かびあがる。人間の存在と種の存続がいがみあうことも少なくない時代に、どうすれば人間と種は共存できるのだろう。生きものの生態が技術によってますます支配されてゆく未来に向かうにつれ、わたしたちは「どの自然」を保護すべきだろうか。自然はわたしたちの利益に資するために存在しているのか、それとも自然自体に保護する価値があるのか。

「復活の科学」に携わる人間たちの物語

脱絶滅に取り組んでいる個々の人間は素晴らしいし、見ならうべき刺激的な人々もいることはいる。だが、人間が現存の種とやっとのことで共存している時代に、復活させた動物を世界に戻す方法を示した者はそういない。

フロリダパンサーは、かつては20世紀半ばに絶滅したと考えられていた。しかし、残っていた個体群が伝説の捕食動物ハンターによってフロリダ南部で発見されたときには、重度の近親交配の症状が現われていた。1990年代初めに遺伝子救済作戦が実施されると数は増えたものの、現在はかつての生息地のごく一部でしかない狭い面積に閉じこめられている。その周りを、増えつづけるフロリダ州民が取りかこむ。「パンサーが再発見された当時より丈夫になったという意味では成功したといえるが、パンサーは檻のなかで育てられているようなものだ」と見ているのは、パンサーなどの捕食動物を長年追跡してきたロッキー・マクブライドだ。

わたし自身、これまで絶滅の物語にずっと向きあってきて、「6度目の大絶滅」という表現は、減少の一途をたどる生物の多様性の問題の規模と本質を把握するのに役に立たないと思うようになった。あまりに画一的な考えかただ。何か恐ろしいことが地球上の生物に起こっていると気づいているのに、問題の複雑さは完全にわたしたちの理解の範疇を超えている。大量絶滅という概念は、圧倒的な力でわたしたちを打ちのめす。罪の意識や恐怖の感情を引きだしたあげく、100万人の死は悲劇ではなく統計上の数値だというのと同じように、無力なただの事実になりさがる。

だから、これから紹介する物語では、ひとつひとつの現象に血肉を与えたつもりだ。どの現象も、わたしたちの意識の端にひっかかっているものの、直接見たり体験したりするチャンスはめったにない。これらの物語は、現在、生命維持装置につながれているごく一部の動物、すでに姿を消してしまった動物と、その動物を発見し、研究し、追跡し、捕獲し、愛し、執着し、哲学的に考察し、救いだし、復活させようとする人間の物語だ。