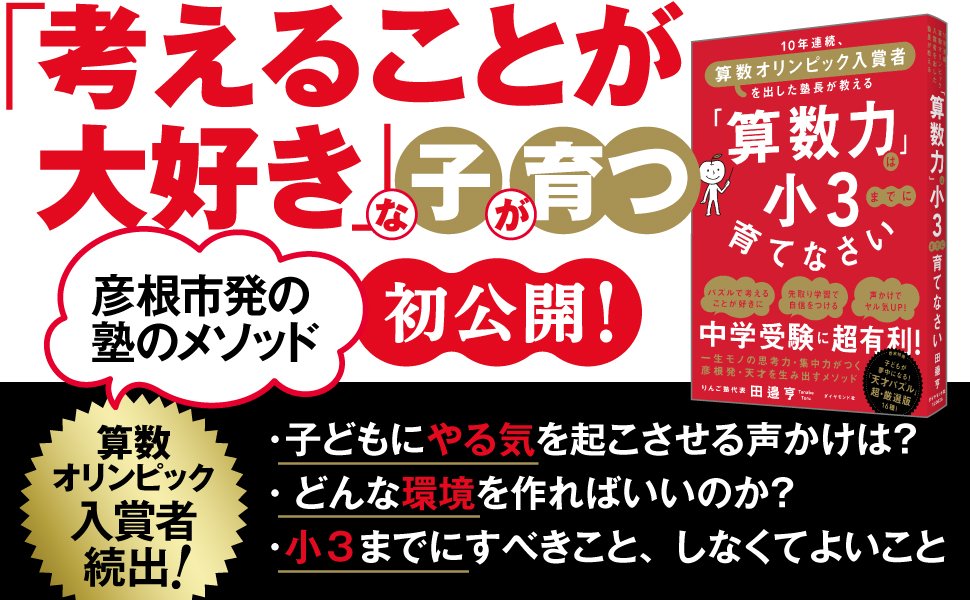

10年連続で算数オリンピック入賞者を輩出している彦根市発の知る人ぞ知る塾「りんご塾」。天才を生み出すそのユニークな教育メソッドを、塾長の田邉亨氏が初公開した書籍『10年連続、算数オリンピック入賞者を出した塾長が教える 「算数力」は小3までに育てなさい』(ダイヤモンド社刊)が、話題になっている。本書を抜粋しながら、家庭でも取り入れられるそのノウハウを紹介する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「算数検定」を知っていますか?

算数検定というのは、学校のカリキュラムを級にしたもののこと。例えば「小3程度の内容は9級」「小4程度の内容は8級」というふうに、ランク付けされています。思考力が問われる問題というよりは、手順さえわかっていれば解ける問題が出されます。しかも、7割程度とれれば合格します。だから、基本的なことがわかっていれば大体受かります。

私は本書でこれまで「算数は試行錯誤するものだ。手順だけ覚えていれば解ける問題は本質的ではない」とお伝えしてきました。

それにもかかわらず、子どもたちに算数検定を受けさせている理由は主に3つあります。

①中毒性を持たせるため

②自分の学年の問題の正答率を上げるため

③将来、受ける試験で確実に7割とる練習を積ませるため

級が上がる仕組みは「中毒性」がある

まず、①について。

ヒントはそろばん教室にありました。そろばんには級があり、昇級すると賞状がもらえます。もともと、りんご塾ではそろばん教室も開いていますが、級が上がると子どもたちは大喜びするんですよね。

それを見ていて、「これは中毒性があるな」と思いました。

努力を重ねて挑戦し、級が上がると、脳の報酬系の回路が刺激されます。それにより、人は強い満足感や心地よさを感じます。すると、また同じような満足感を得るために頑張るようになります。これが中毒性を生み、「頑張る→結果が出る→さらに頑張る」という好サイクルが出来上がって、どんどん成績が上がっていくのです。

②は、どんなに優秀な子でも、やっぱり人間ですし、ましてや子どもですから、テストで1~2問は間違えてしまうことがあります。

それに対する策として、100ぴったりの知識ではなく100以上の知識を与えるということをしています。

自分の学年分の知識しかない子(100の知識)と、上の学年までの知識がある子(200の知識)が、100の知識を問われた場合、どちらが100点を取りやすいでしょうか? 当然、分母が大きい後者です。イメージ的には、100の知識の子が1割間違えると90点になるのに対して、200の知識の子が1割間違えても180点になるという感じです。

③について。

入試問題をはじめ、世の中にある資格試験や検定試験の多くは、7割とれれば合格します。中には8割必要なものもありますが、基本的には7割とれればOK。100%じゃないと合格しませんというような試験は存在しません。だから、算数検定を受けることでその練習をしています。必要なラインを確実に超えられる力を鍛えているのです。

*本記事は、『10年連続、算数オリンピック入賞者を出した塾長が教える 「算数力」は小3までに育てなさい』(田邉亨著・ダイヤモンド社刊)から抜粋・編集したものです。