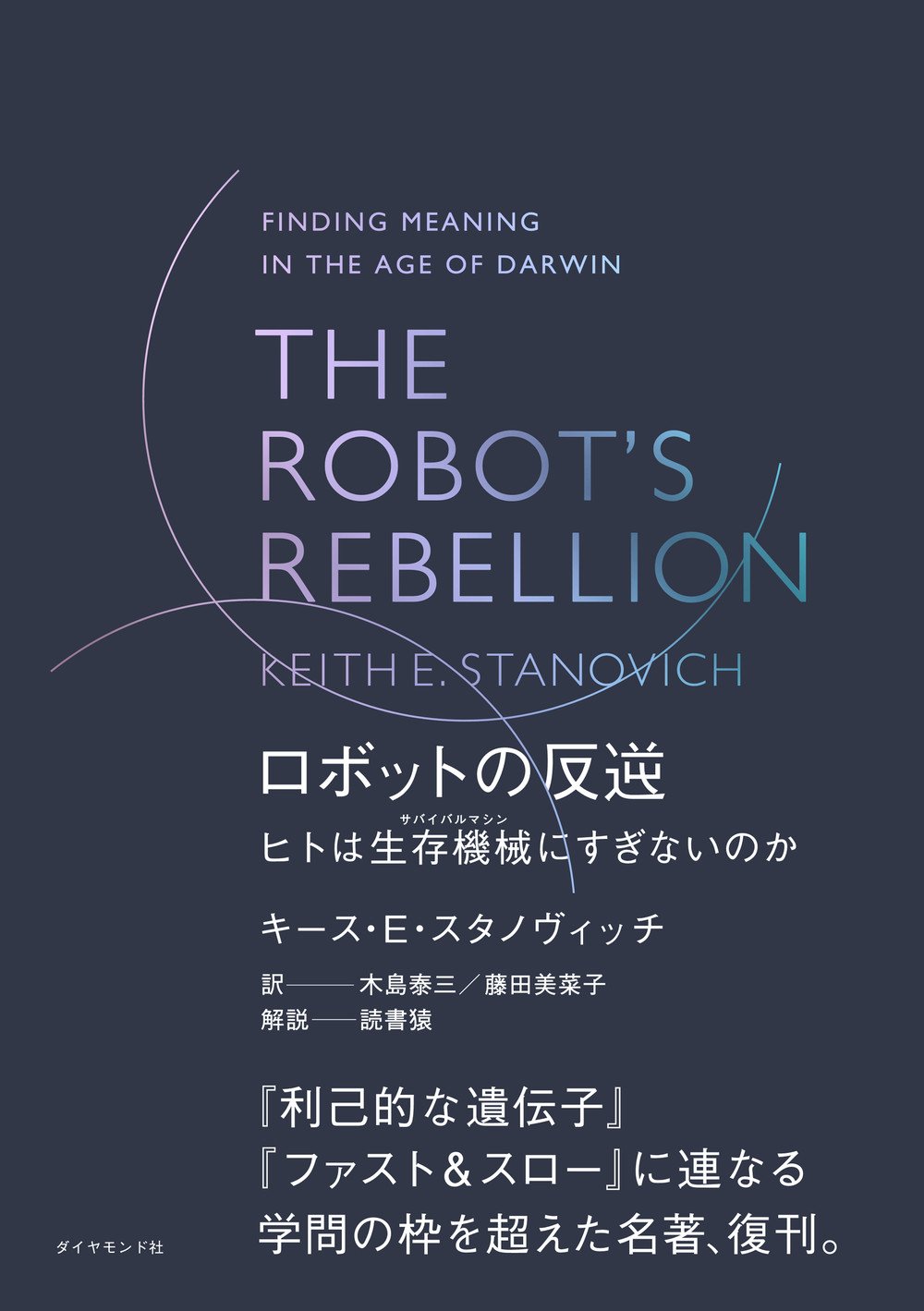

人気著者の読書猿さんをはじめ、多くの読者が復刊を切望していた名著『THE ROBOT'S REBELLION ロボットの反逆』が、ついに新訳により復刊した。本書は、ベストセラー『独学大全』の重要な参考文献であり、『ファスト&スロー』『利己的な遺伝子』にも連なる、学問の枠を超えた名著だ。本のタイトルの「ロボット」とは、人間のこと。私たち人間は、遺伝子の乗り物、生存機械(サバイバルマシン)でしかない。それでも、人間はその運命や出自に反逆し、自由になれるはずだ、と著者は主張する。AIの時代にこそ、再び読みたい一冊だ。

今回は、本書の復刊にかかわり「解説」を執筆した読書猿さんのインタビューを掲載する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

読書猿が『ロボットの反逆』の復刊を強くすすめた理由とは?

――絶版になっていたキース・E・スタノヴィッチの著書『ロボットの反逆』が復刊されました。この本は読書猿さんが復刊にも関わったそうですね。ぜひ、読書猿さんが考えるこの本の魅力を教えてください。

読書猿:進化論をはじめとする現代科学が突き付ける虚無、例えば「自由意志なんてない」「人間なんて遺伝子の操り人形」といった考えに真っ向から立ち向かい、それを乗り越える希望を実践的に示して見せるところが魅力だと思います。

それも哲学的な思索によって示すのでなく(科学vs哲学でなく)、あくまで実証研究から得た知見でもってやる。ワーキングメモリや統計推論を束ねた分析的システムを〈反逆の武器庫〉と呼び、自己の価値関数を書き換える認知改革プログラムを徹底解説する。

虚無と希望、理論と手法が渦を巻きながら読者を“自律的アップデート”へ誘うところが、この本の醍醐味だといえると思います。

こうまとめてみると、社会構造や格差を捨象したまま「自己を鍛えよ」と要求する自己啓発書みたいですけど(笑)、スタノヴィッチは決して、ロボットの反逆を可能にするもの=「理性」を個体内にとどまるプロセスとは考えません。

「文化的に獲得された合理的思考のツール」(p.274)に助けを求めることができるという。つまり自力だけではなく、論理や統計といった思考ツールを“外在化したシステム2”として組み込む設計図を詳述しており、理性を社会制度や技術環境と切り離して考えない。このあたりがジョセス・ヒースの『啓蒙思想2.0』や、私の書いた『独学大全』にもつながっていくところです。

――とくによかったページ、好きな言葉をご紹介いただきたいです。

やっぱり「私たちはロボットかもしれないが、そのことを自覚した唯一のロボットでもある」は外せません。

進化論的虚無を突きつけた直後に、自己認識というメタ認知だけが反乱の起爆装置になり得るとする宣言であり、この本のテーマを一言で言いきったものです。

――「二重プロセス理論」はこの本のキーワードの一つであり『独学大全』のベースになった考え方だと思います。どんな考え方か、そして学びにどう関係あるのかを改めて教えてください。

二重プロセス理論では、人間の認知メカニズムには、速いシステムと遅いシステムの2つがあると考えます。

論者によって、2つのシステムをそれぞれどう呼ぶか、表現はいろいろですけど、速く自動的な TASS=システム1 と、遅く意図的な分析的システム=システム2 が衝突したり協調したりする。

システム1は高速で省エネ、脳は基本なまけものなので、できるだけシステム1だけで回していきたいんです。慣れたことならそうできる。でも、日常の、人生の大半はシステム1でうまくいくんですけど、クリティカルな場面はそうじゃない。で、システム1でうまくいかないと、システム2の出番になるんです。

『独学大全』を書く時、これまでの勉強法とか学習法本にどんな不満を持っていたかと言うと、テストという短時間タイムアタックに適応するためか、システム1を調教して問題を見たら瞬時に反応して答えを出すやり方ばかり書いてあった。

テストだけならコスパ、タイパがいいやり方ってことなんですが、でもそういうのをどれだけやっても頭良くならない、賢くなれないんじゃないの? と。

でも私は猿だし、馬鹿だから、賢くなりたいんですよ。システム2の出番というのは、初見では解けない面倒くさい課題なり状況ってことですが、それとやり合わないと、システム2が鍛えられない。反射的にシステム1を調教するだけじゃない勉強本が必要だ、というのが『独学大全』のスタートでした。だからこのあたりのことを読者と共有したいと、序文でシステム1/2の話をがっつり書いたんです。

――本書の読書猿さんの解説のタイトルは「ダーウィンのアビス(奈落)より」です。改めて、ここに込めた意味を教えてください。

ラノベの『メイドインアビス』(つくしあきひと著・竹書房)などがあって、もう「アビス」と聞いてもそこまで耳慣れない言葉ではなりましたけど、『ロボットの反逆』の第1章タイトルは“Staring into the Darwinian Abyss”で、今回の訳では「ダーウィニズムの深淵を覗きこむ」と訳してありますね。それを受けて/逆らって、解説のタイトルはあえて「ダーウィンのアビス(奈落)より」としました。

この言葉でいちばん有名なものって、ニーチェの「深淵をのぞく時、深淵もまたこちらをのぞいているのだ」だと思うんですが、どの訳だったかな、『善悪の彼岸』の邦訳でここを「奈落」と訳しているものがあるんです。

深淵は覗くもの、奈落は落ちるもの、って感じがするじゃないですか。つまり「深淵」だと口にする人はアビスを覗き込んいる、アビスの外、アビスがぽっかり口をあけたその淵に立っている、そんな情景が浮かびます。対して「奈落」というと、すでに落っこちてる(笑)。

猿を名乗る身としては、奈落の底にいて、その出口を見上げながら、脱出のために「理性という縄」を編むイメージで解説を書こうと思ったんです。

独学者、『独学大全』著者

昼間は組織人として働きながら、ブログ、書籍の執筆を行う。良書にもかかわらず埋もれている書籍の復刊がライフワークで、本書の復刊にも深く関わる。