文芸春秋に入社して2018年に退社するまで40年間。『週刊文春』『文芸春秋』編集長を務め、週刊誌報道の一線に身を置いてきた筆者が語る「あの事件の舞台裏」。新米編集者だった筆者が見た、巨匠の意外な素顔とは……。(元週刊文春編集長、岐阜女子大学副学長 木俣正剛)

流行作家は冒頭から

作品を書いたりしない!

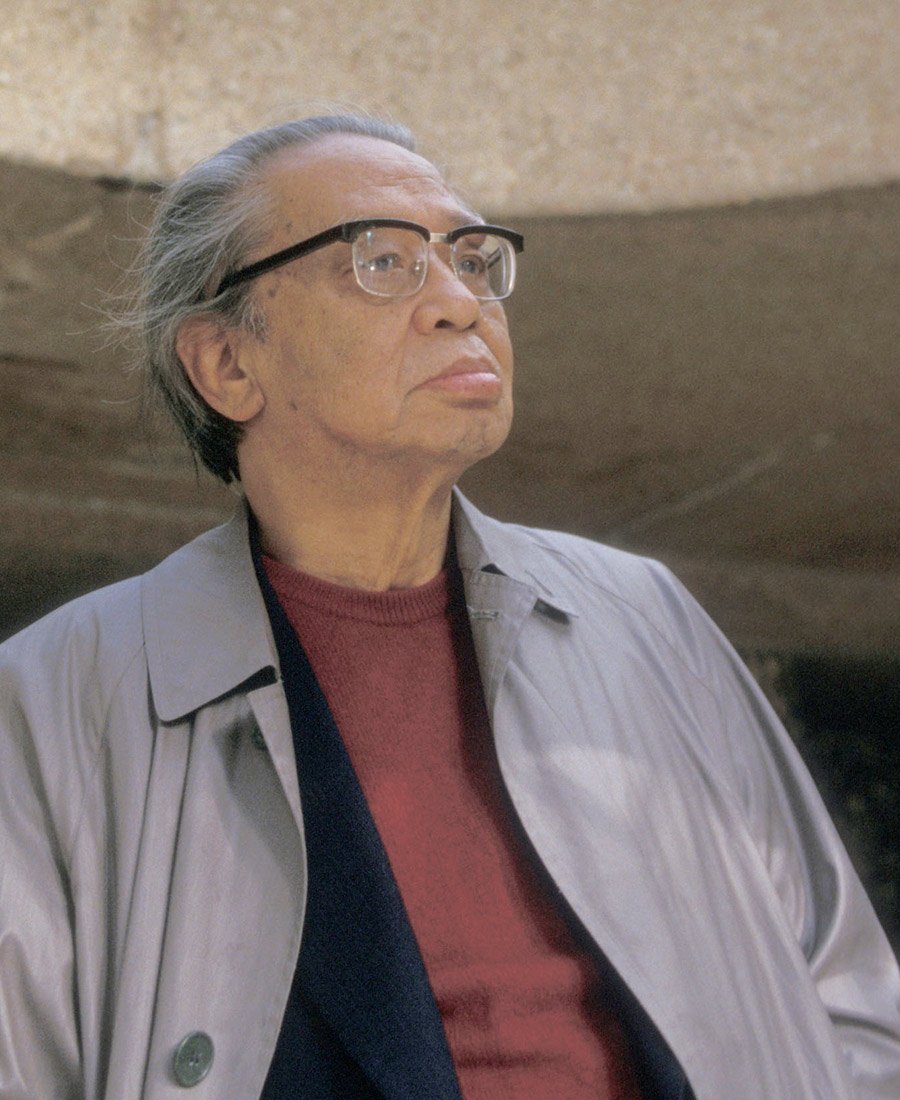

松本清張の人間味溢れる素顔とは。ある日突然、文豪から編集者の自宅に電話がかかってきて…… Photo:Francis Apesteguy/gettyimages

松本清張の人間味溢れる素顔とは。ある日突然、文豪から編集者の自宅に電話がかかってきて…… Photo:Francis Apesteguy/gettyimages

清張先生の原稿を初めていただいたときは、面食らいました。小説の冒頭からの原稿ではなく、途中と思われる部分だったからです。後でわかったのですが、流行作家は何本も同時並行で原稿を書くため、取材が終わっている部分から書いておくのです。

毎回決まって400字×3枚ずつの原稿を編集者が受け取り、ゲラにして届けます。さらにその上に先生が著者校正をしたゲラと、新しいナマ原稿が錯綜して、文春と松本宅を往復します。

ある日、突然呼び出しを受けると、ご自宅の階段に呆然とした表情の清張先生が座っておられます。

「え、先生、どうしたんですか?」(正直、とうとう認知症が発症したかと思いました)と、聞くと、「木俣君、原稿の順番がわからなくなった」と正直に告白。階段に色々なゲラを自分なりにパズルのように並べて、わからなくなったとしょんぼりしています。

先生と2人で「こうじゃないでしょうか、ああじゃないでしょうか」と並べ替えたときが、「ああ、編集者って楽しい」と思った瞬間でした。

「編集者の喜びは、作家の作品の最初の読者になれること」と、よく言われます。清張先生の担当者の喜びは、どんどん取材を命じられるので、最初の読者どころか作者のアタマの中に入っていけることです。