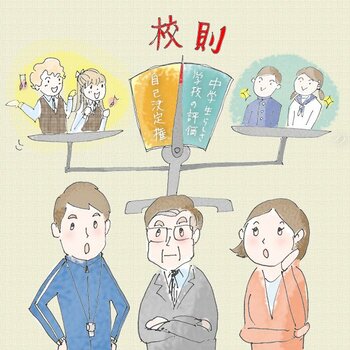

「中学生らしさ」「学校の評価」で納得できる?

「子どもの自己決定権」と「中学生らしさ」や「学校の評価」のバランスは必要に応じて見直しを イラスト:ソノダナオミ

「子どもの自己決定権」と「中学生らしさ」や「学校の評価」のバランスは必要に応じて見直しを イラスト:ソノダナオミ

校長先生は、A中学校の頭髪に関する校則を、生徒の「中学生らしさ」を維持し、「学校の評価」につながるものだから誇りにしてほしいと説明しますが、生徒会のメンバーたちは納得できません。

納得いかない理由はさまざまあると思いますが、前提として双方に大きな視点の違い(すれ違い)があることも大きな理由の一つでしょう。生徒たちは一人一人がどのように自己実現をしていくかという「個人」を起点に校則を検討しているのに対し、校長先生は主に「学校外の人たちの評価」という観点から「全体」を起点に検討しています。

校長先生は、全体をまとめる責任を負っていますから、こうした“違い”が生じるのは自然なことです。しかし、意識が「全体」に向きすぎると、「個人の尊重」や「子どもの尊厳を守る」ことからは離れていってしまいます。事実、校長先生の言葉により、「学校は、『生徒たちがどうありたいか』よりも『他人からどう見えるか』を重視している」と、生徒会のメンバーたちが感じた可能性は高いと思います。

子どもは発達の途上にありますから、保護や教育目的などに必要性が高い権利の制約は、ある程度許されると考えられています。しかし、原則として、子どもも大人と同様、表現の自由(憲法第21条1項)や個人の人格的生存に関わる重要な私的事項を公権力の介入・干渉なしに各自が自律的に決定できる自由(自己決定権、憲法第13条)などを有しています。制約はあくまで例外的な措置です。ですから、その制約が適正な範囲内にあるか否かは、常に検証され続けなければなりません。

特に、校則の制定は、法律や条例などと異なり、国民や住民の代表者による議論という「民主政の過程」を経ていません。そうした裏打ちの弱い“ルール”により、憲法上保障されている子どもの基本的人権を簡単に制約してしまって良いのかという議論や批判があることを、私たち大人は知っておいた方が良いでしょう。

また、自身の権利が制約されることに違和感を覚えない子どもたちが、大人になった途端に自身の権利の制約に声を上げられるとは考えにくいと思います。大人と子どもの権利は地続きになっており、こうした校則の問題は、実は私たち大人の基本的人権に対する理解にも直結しているのです。

したがって、学校側には、仮に生徒会から正式に校則改定の要望が出されない場合でも、校則が生徒たちの自己決定権などに対する過度な制約となっていないかを、随時見直していくことが求められます。