スポーツ界をビジネスの視点から見る「スポーツと経営学」。第8回は、スポーツビジネスにとって重要なステークホルダーである「地元自治体」からいかに協力を引き出すか、「移転カード」にフォーカスしながら、そのネゴシエーションを取り上げる。

スポーツとネゴシエーション

スポーツはネゴシエーション(交渉)の題材としてもよく取り上げられるテーマである。最もわかりやすいのは選手と球団の年俸交渉だろう。最近は日本のスポーツ界でも交渉代理人を用いるケースが増えてきたが、代理人や選手と、球団側の交渉は、決してそのプロセスや実際の場面などは表には出てこないものの、ストーブリーグの格好の話題の1つである。

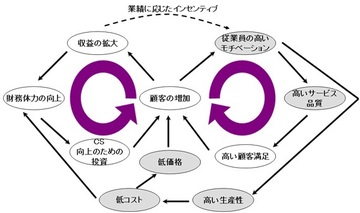

球団としては、人件費は下げたいものの、かといってあまりにケチってしまっては、選手のやる気や、球団に対するロイヤルティ(忠誠心)を削いでしまいかねない。他選手とのバランスも重要だ。不公平感は、チームに不要な緊張をもたらすことになる。通常の企業であれば、他の従業員の給与などは分からないものだが、幸か不幸か、プロスポーツではそれが(日本ではマスコミの推定が多いとはいえ)ほぼ白日にさらされる。人件費の抑制とやる気やロイヤルティの維持――この難しいバランスをどうとっていくか、球団側としては頭の痛いところである。

さて、こうした交渉もあるが、今回はそれとは違う交渉、地元自治体と球団の交渉にスポットライトを当てる(選手と球団の交渉については、「選手の適正価格」等のテーマで後日扱いたい)。

スポーツビジネスにはさまざまな特徴があるが、ステークホルダーとしての「地元自治体」との関係構築の重要性もその1つに挙げられる。地元との関係を無視しうるビジネスは稀だが、スポーツビジネスではその傾向がさらに強くなる。地元自治体との関係が悪ければ、スポーツ独自の「おらが町のチーム」という情緒的価値を生みだすための支援が得にくく、キャッシュの源泉である入場料も伸びないし、補助金などの金銭的な支援も期待できないからだ。

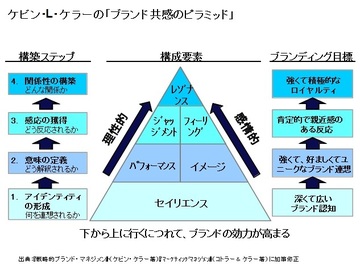

かつてJリーグ勃興期にナンバー1の人気を誇った川崎ヴェルディ(現在は東京ヴェルディ1969)などは、残念ながら地元との関係構築に失敗した例と言えよう。三浦知良やラモス瑠偉といったスター選手を抱え、なまじ全国区の人気があったゆえに、発足当時の地元であった川崎市や等々力競技場周辺のコミュニティとの関係構築を疎かにしてしまった。これは、親会社を同じくするプロ野球の読売ジャイアンツの成功パターンがそのまま当てはまるという錯覚によるところが大きかったとも言える。

また、Jリーグスタートに当たって、もともと東京を本拠にしたいにもかかわらず、当時東京都には適切なサッカー場がなく、やむなく川崎を地元とし、最初から東京移転を視野に入れていたという事情も、川崎市との関係構築に熱心でなかった理由とされる。

結局、ヴェルディは2001年に本拠地を東京都調布市の東京スタジアム(現在の呼称は味の素スタジアム)に移すのだが、元の地元であった川崎市とヴェルディの関係は完全に冷え切っており、いまだに等々力競技場で試合を主催することはできない。プロ野球の北海道日本ハムファイターズがときおり東京ドームで主催試合を行うようなことができないのだ。チームもJ2が定位置となってしまったことで、観客動員は伸び悩み、残念ながら熱心なファンも少ない。一部の川崎市民からは、愛着よりもむしろ白い目で見られる状況だ。かつての地元ファンからは敵視され、今の地元ファンは必ずしも多くない。まさに踏んだり蹴ったりの状況といえよう。