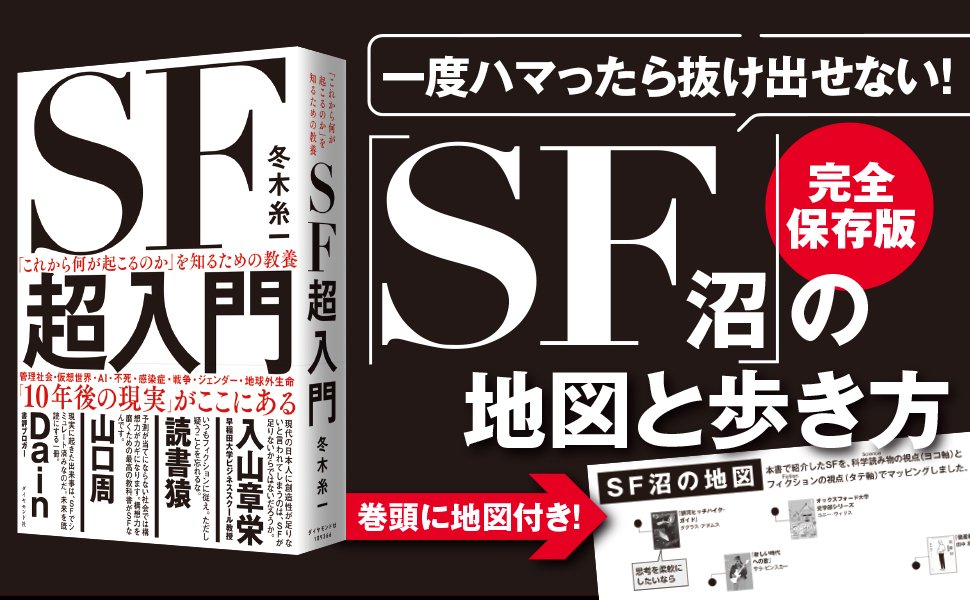

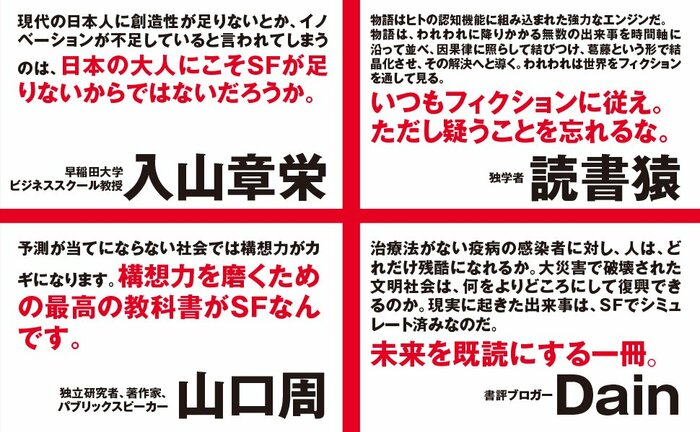

『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』著者の冬木糸一さんは、SF、つまり物語を現実が追い越した状況を「現実はSF化した」と表現し、すべての人にSFが必要だと述べている。

なぜ今、私たちはSFを読むべきなのか。そして、どの作品から読んだらいいのか。この連載では、本書を特別に抜粋しながら紹介していく(※一部、ネタバレを含みます)。

『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』の著者の冬木糸一です。エンジニアとして働きながら、ブログ「基本読書」などにSFやらノンフィクションについての記事を、15年くらい書き続けています。

僕はSFを「現代を生きるサバイバル本」と位置付けています。理由は、イーロン・マスクを代表とする起業家たちのインスピレーションの源が、SFだからです。彼らは文字通り、今ビジネス、そして世界を動かしています。頭のいい人ほど、フィクションから発想を得ていると考えることもできます。

今回は本書のなかから「宇宙災害(隕石の衝突、太陽フレア)」関連の本を紹介します。

どんな作品か:巨大な太陽フレアが世界中の変電所をショートさせたら

『赤いオーロラの街で』

─10年以上「電気のない世界」で生きていく

伊藤瑞彦 著/早川書房、2017年

伊藤瑞彦 著/早川書房、2017年

伊藤瑞彦のデビュー長編『赤いオーロラの街で』は、大規模な太陽フレアによって全世界が停電に陥った状況を描く災害SFだ。

日本が沈没するほどのインパクトはないが、電気が途絶え、通信・交通網が数年単位で復旧しないとなれば、人々の生活には甚大な影響がおよぶ。本作はそのきっかけを、現実的な脅威である太陽フレア(今後10年で巨大太陽嵐が起こる確率は12パーセントとされる)に求め、北海道の知床半島というローカルな土地を舞台に設定することで、「市井の人々の目から見た復興」を丁寧に描き出していく。

舞台は北海道の最東端に近い知床の斜里町。東京でプログラマー職についていた香山秀行は、テレワークの体験でこの町にやってくるが、不運にもそのタイミングで地球を超巨大な太陽嵐が襲う。

事前の警告は一切なく、最初はただただ空が赤く染まるのみで、誰もそれが太陽嵐によるものだとはわからない。香山をはじめとする知床の人々が、オーロラか何かだろうとスルーしているうちに、翌朝にはその影響が停電という形で表れることになる。

最初はそれが深刻な事態だとは誰も理解していない。よくある一時的な停電で、すぐに復旧するものだと思っている。だが、何時間経っても電話は通じないし、スマートフォンの位置検索も機能しない。GPSは複数の衛星から位置情報を受信して現在地を割り出す仕組みなので、本来なら停電中であっても機能するはずなのに……。

やがて、ラジオ放送を通じて人々は初めて状況を知る。太陽嵐にともなう大規模なコロナ質量放出が地球に到達し、各地の変電設備が破壊されてしまったのだという。地球は磁気圏によって太陽から届くフレアから守られているが、大きな太陽嵐に晒されると磁気圏が変形してしまう。変形した磁気圏が元の形に戻ろうとしたときに誘導電流が発生、これが変電設備を破壊し、全世界的な停電を発生させているのだ。

不幸中の幸いで、太陽嵐は人体には大きな影響をおよぼさないものの、変電所の復旧は困難をきわめる。変電所で使用する大型変圧器のような設備は簡単には製造できないし、工場に電力が供給されない状態だと、必要工数はさらに増える。作中の試算では、太陽フレアがもたらす停電は3年から10年にも及ぶと見られている。

どこがスゴいのか:10年にも及ぶ停電を「知識」を武器に乗り切る

本作の面白さは、なんといっても停電した日々の生活描写、その細かいディテールにある。

停電すれば、ATMでお金を下ろすこともできないので銀行の窓口に人が押しかけるし、地域では街角の掲示板や回覧板が重要な情報源になる。インターネットやテレビも使えないので、ラジオ放送が主要メディアに躍り出る。

プログラマーの香山は、テレワーク体験で知床に来ているだけなので東京に帰りたい。しかし飛行機も飛ばないので、生活費を稼ぐために、やむをえず農家で仕事を始めることになる。停電下での農作業は過酷だ。牛の乳を手で搾らなければならないし、冷蔵に使う設備も動かないので、結局は廃棄する羽目になる。しかし、牛は乳を毎日搾らないと乳房炎になってしまうので、放っておくこともできない。

それでも、災害発生から日数が経つうちに、できなかったことが一つひとつ、電気を使わなくてもできるようになっていく。たとえば、他系列の銀行間の金銭のやりとりも、カードと暗証番号の認証を行った後、認証情報を暗号化してSDカードに入れ、目的の銀行に現物を郵送するという手段によって、時間はかかるものの(北海道|東京の場合、最短でも5日はかかる)取り引きが可能になっている。

北海道では列車も動き始めるが、踏切は機能していないため、人間が列車の運行に合わせてバリケードを置くことで交通をコントロールしている。北海道と本州をつなぐ船ではGPSが使えないので、航海士は天測航法(六分儀を使って星の位置から現在地や方向を推定する)を用いる必要があり、その技能が問われる一級小型船舶の資格保持者が重宝されるようになる。

電話もかつてのような形で使うことはできないが、各拠点に設置された防災無線やアマチュア無線を使って、免許を持った人々が交換手として会話を取り次ぐ「公衆電話」が避難所に設置される。このように、この世界だからこそ必要とされるスキルや仕事が新しく登場しているのも面白いところだ。

全世界の停電と、そこからの復興を丹念に描き出す過程で、本作はいまの社会システムがどのように成り立っているのかを教えてくれる。われわれが当たり前のように享受している通信・交通網や金融システムが、どれほど奇跡的な仕組みによって支えられているのかが、改めて実感できるだろう。

一方で、そうしたシステムが不幸にして停止してしまっても、人間はそれを乗り越える知恵と工夫、経験や知識を持ち合わせている─というのも、本作のメッセージであろう。

科学技術は魔法じゃない。それはそれぞれの専門領域で積み重なった知識のことだ。

電力というリソースは失われても、積み重なった知識が失われたわけではない。

(p164-165)

太陽フレアという、普通に生活していると地震や噴火以上に意識することがない災害を、本作はぐっと身近なものとして実感させてくれる。

伊藤瑞彦(いとう みずひこ)

1975年、東京都生まれ。Webデザイナー、ITエンジニア。『赤いオーロラの街で』が第5回ハヤカワSFコンテスト最終候補となり作家デビュー

※この記事は『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』からの抜粋です。