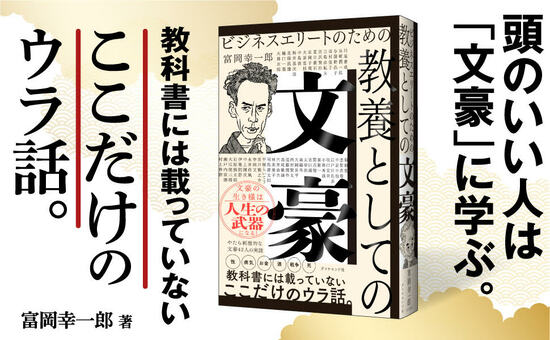

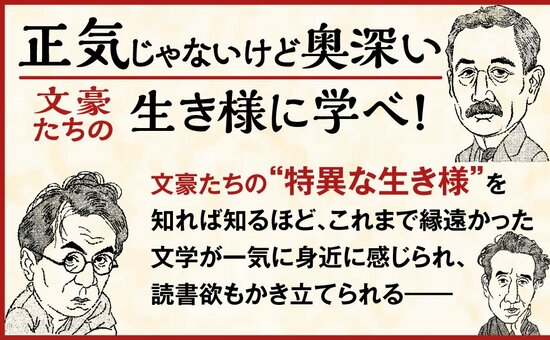

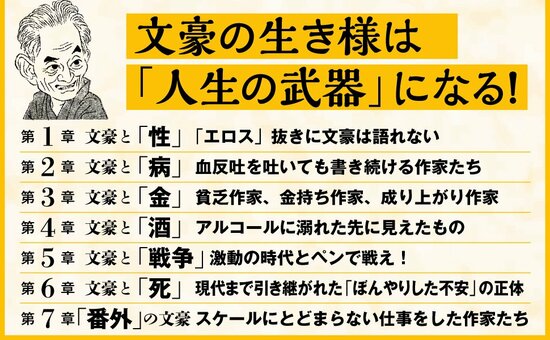

正気じゃないけれど……奥深い文豪たちの生き様。42人の文豪が教えてくれる“究極の人間論”。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、意外と少ないかもしれない。「あ、夏目漱石ね」なんて、読んだことがあるふりをしながらも、実は読んだことがないし、ざっくりとしたあらすじさえ語れない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文学が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)。【性】【病気】【お金】【酒】【戦争】【死】をテーマに、文豪たちの知られざる“驚きの素顔”がわかる。文豪42人のヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な生き様”を一挙公開!

イラスト:塩井浩平

イラスト:塩井浩平

匂い立つような生々しい描写力

東京生まれ。本名・佐藤とし。日本女子大学校国文科中退。代表作は『木乃伊の口紅』。浅草の商家に生まれ、明治の女子教育のはしりであった東京女子高等師範学校附属高等女学校(現・お茶の水女子大学附属中学校・附属高等学校)に入るものの、1年も経たずに退学。文芸界の重鎮であった幸田露伴の門下生となる。執筆活動と並行し、「花房露子」という芸名で俳優デビュー。雑誌『青鞜』に、一夜をともにした男女の姿を鮮烈に描いた『生血』が掲載され話題に。ろくに働かず文学修業ばかりしている夫・田村松魚に呆れ、不倫をしてスキャンダルに。海外生活が長く、夫と別れたあとは18年カナダで、晩年は中国で暮らした。昭和20(1945)年、上海で脳溢血により倒れ、60歳で死去。

田村俊子の書く文章は、匂い立つような生々しい描写力が際立ちます。

たとえば、平塚らいてうが発行した雑誌『青鞜』へ寄稿した短編小説『生血』では、一夜をともにした男女が翌朝、宿で目を覚ましたときの、どことなくしまりがなくて億劫な感じのする気だるさが見事に表現されています。

何の匂ひとも知らず、ゆう子はぢつとその匂ひを嗅いだ。いつまでも、いつまでも、嗅いだ。

『男の匂ひ。』

ふと思つてゆう子はぞつとした。そうして指先から爪先までちりちりと何かゞ傳はつてゆく様に震へた。

『いやだ。いやだ。いやだ。』

刃を握つて何かに立向ひたい様な心持―昨夜からそんな心持に幾度自分の身體を掴みしめられるだらう」

『生血』(『田村俊子全集 第2巻[明治44~大正元〈1911~1912〉年]』ゆまに書房に収録)

その場にいるかのような臨場感

男の匂い、金魚の匂い――まるで自分がその場にいるかのような臨場感です。

この時代にここまで書いて「よく検閲に引っかからなかったな」と思うほどの官能的なムードを漂わせます。

こうした見事な表現力で次々と読者の心をつかんでいった俊子の作家人生は、順調に進むかに見えました。しかし、夫・松魚との暮らしに、トラブルが生じ始めます。

何もかも捨てて遠くへ行きたい

執筆活動で収入が増えたものの、浪費癖が家計を圧迫したのです。そもそも俊子は、ものすごく金遣いの荒い人でした。

もとより夫・松魚が働かないため収入もありませんから、俊子の不満は積もり積もっていきます。

その結果、作家としてスランプに陥り、「何もかも捨てて遠くへ行きたい」という思いが募っていったのです。

カナダへ“ダブル不倫逃避行”

2歳年下の朝日新聞記者・鈴木悦が現れたのは、そのころでした。

鈴木には家庭があり、俊子にも夫・松魚がいましたが、2人は恋に堕ち、なんとカナダへ“ダブル不倫逃避行”をしたのです。

俊子は日本を捨て、鈴木ととともにバンクーバーへと移住してしまいます。

現地の邦字紙に携わり生活

バンクーバーには当時、多くの日本人移民がおり、日本語の新聞も発行されるなど、生活には困らない環境が整っていました。

そんな現地の邦字紙『大陸日報』の編集に鈴木は携わり、俊子もその活動に参画しながら生活するようになったのです。

※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。