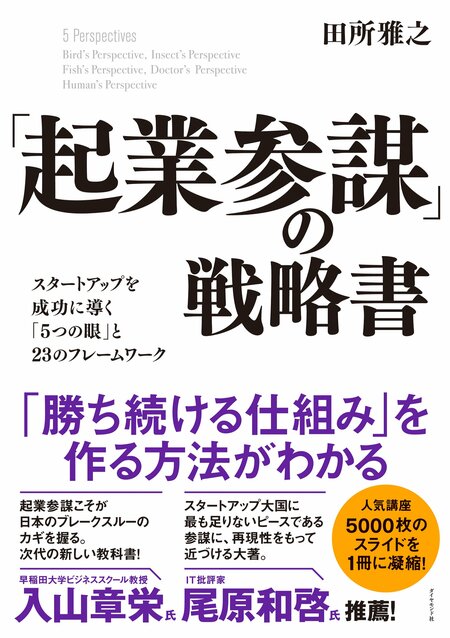

「失われた30年」と言われて久しい。日本経済がふたたび活況を取り戻すためにも、より多くのスタートアップやユニコーン企業の誕生が求められる。2022年11月、岸田内閣(当時)主導で「スタートアップ育成5か年計画」が発表されるなど、スタートアップへの注目が高まる中、『「起業参謀」の戦略書ーースタートアップを成功に導く「5つの眼」と23のフレームワーク』(田所雅之著、ダイヤモンド社)では、起業家を脇で支える参謀人材(起業参謀)の育成こそが、スタートアップ成長のカギを握ると説いている。本連載では、スタートアップのキーマンである起業参謀に必要な「マインド・思考・スキル・フレームワーク」ついて、同書より抜粋・一部加筆して紹介していく。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

賢者の盲点をつけ

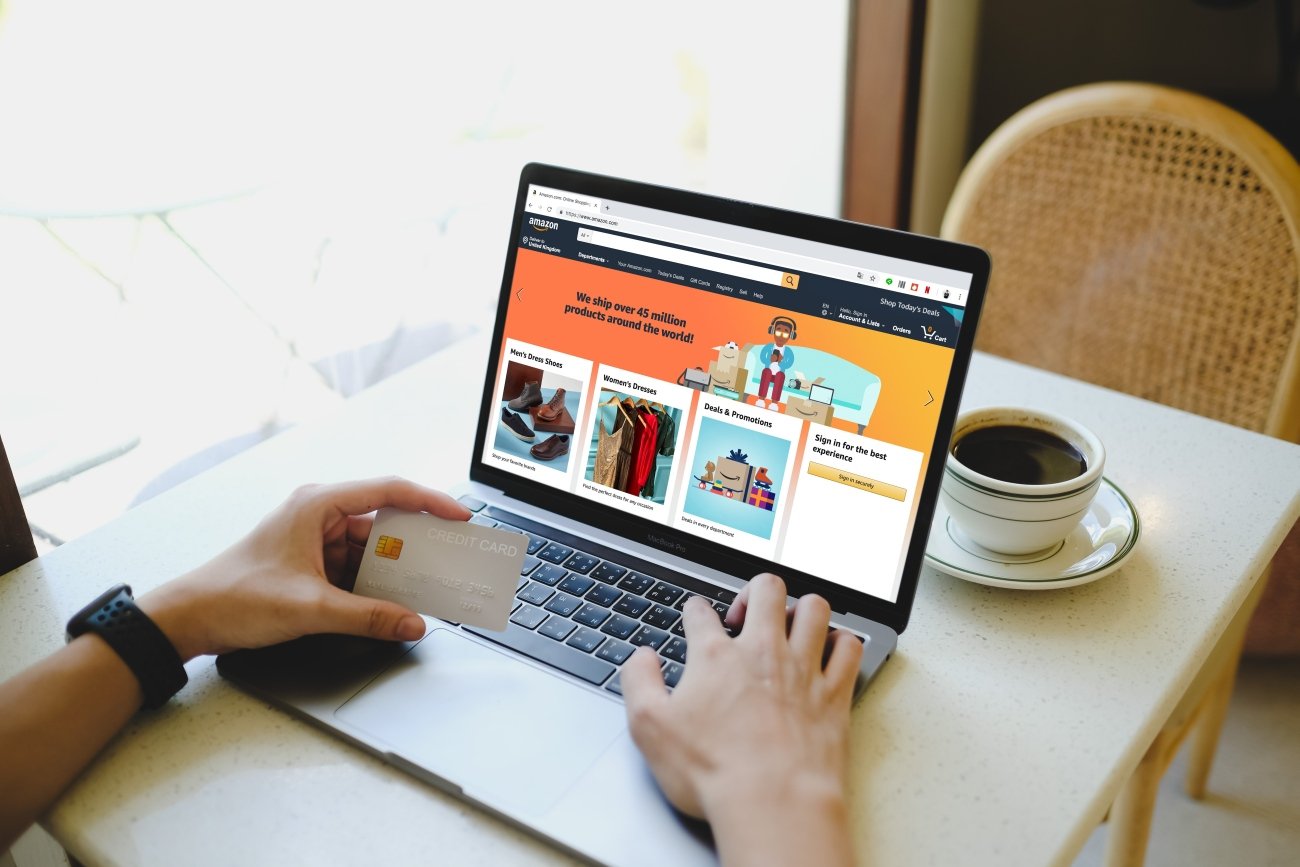

Amazonの事例を再度紹介しよう。Amazonでは、レビュアーが増えると、レビューを見た人たちがどんどん買い物をして、買い物をした人たちがまたレビューをする。

つまり、買い物をする方(デマンド側)とレビュアーの方(サプライ側)がネットワーク効果を作り、その価値を享受している(このケースは相互補完ネットワーク効果という)。

購入者がどんどん増えれば、Amazonにサードパーティーとして出店しようという人たちも増えてくる(なぜなら出店したら売れるので)。

また、そこでネットワーク効果が生まれていく。Amazonが30年足らずで、世界最強のプラットフォームになったのは、偶然ではない。

1995年に創業者のジェフ・ベゾスがこれらのネットワーク効果を構想したからである。もはや伝説になっているが、ナプキンの裏にフライホイール(弾み車)を描き、ポジティブループで掛け合わせることによって、成長していく道を見出したのだ。

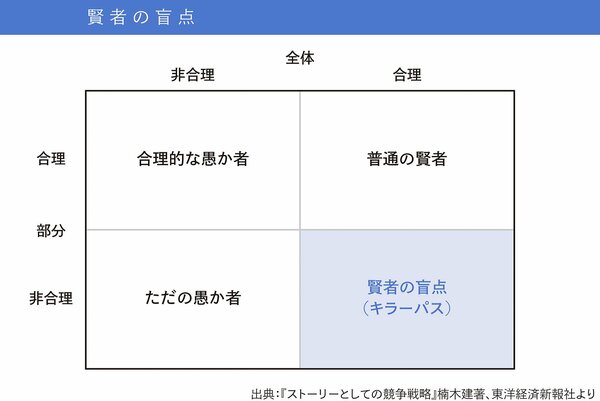

楠木建氏が書いた『ストーリーとしての競争戦略』(東洋経済新報社)という名著には、以下の図のように「賢者の盲点」という考え方が示されている。一つひとつで見たら不合理な愚かな戦略かもしれないが、全体で見ると合理的に完成された賢者の盲点を狙う戦略になっているという意味である。

Amazonレビューでは、低い評価がつくとそのモノは売れなくなる可能性が高い。しかし、そうした赤裸々なレビューがあることで、ユーザーは妥当なモノの選択を行うことができる。

すなわち、部分的に見ると「非合理」に見えるが、全体を通じては「合理性」のある戦略となっているのが、Amazonレビューなのである。

株式会社ユニコーンファーム代表取締役CEO

1978年生まれ。大学を卒業後、外資系のコンサルティングファームに入社し、経営戦略コンサルティングなどに従事。独立後は、日本で企業向け研修会社と経営コンサルティング会社、エドテック(教育技術)のスタートアップなど3社、米国でECプラットフォームのスタートアップを起業し、シリコンバレーで活動。帰国後、米国シリコンバレーのベンチャーキャピタルのベンチャーパートナーを務めた。また、欧州最大級のスタートアップイベントのアジア版、Pioneers Asiaなどで、スライド資料やプレゼンなどを基に世界各地のスタートアップの評価を行う。これまで日本とシリコンバレーのスタートアップ数十社の戦略アドバイザーやボードメンバーを務めてきた。2017年スタートアップ支援会社ユニコーンファームを設立、代表取締役CEOに就任。2017年、それまでの経験を生かして作成したスライド集『Startup Science2017』は全世界で約5万回シェアという大きな反響を呼んだ。2022年よりブルー・マーリン・パートナーズの社外取締役を務める。

主な著書に『起業の科学』『入門 起業の科学』(以上、日経BP)、『起業大全』(ダイヤモンド社)、『御社の新規事業はなぜ失敗するのか?』(光文社新書)、『超入門 ストーリーでわかる「起業の科学」』(朝日新聞出版)などがある。