編集者のひと言で人生が変わった…“元外務省”から時代小説家への劇的転身

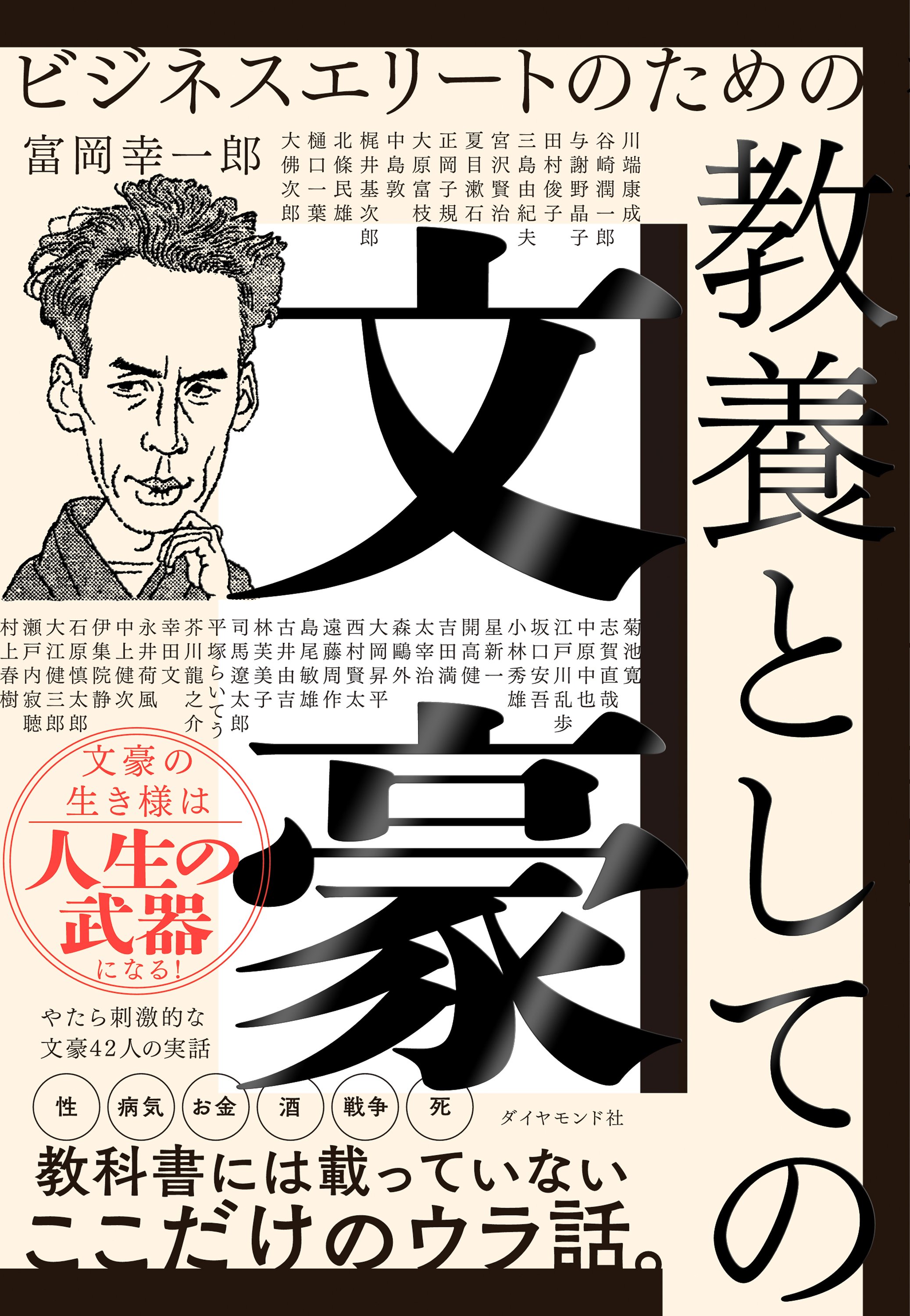

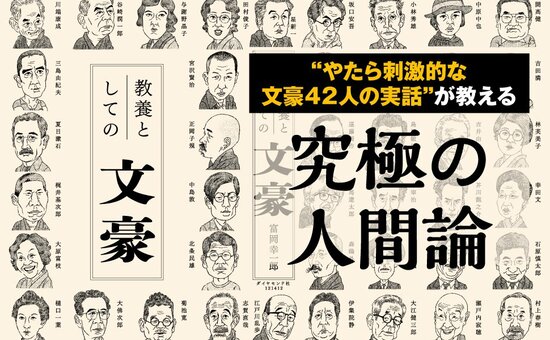

正気じゃないけれど……奥深い文豪たちの生き様。42人の文豪が教えてくれる“究極の人間論”。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、意外と少ないかもしれない。「あ、夏目漱石ね」なんて、読んだことがあるふりをしながらも、実は読んだことがないし、ざっくりとしたあらすじさえ語れない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文学が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)。【性】【病気】【お金】【酒】【戦争】【死】をテーマに、文豪たちの知られざる“驚きの素顔”がわかる。文豪42人のヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な生き様”を一挙公開!

イラスト:塩井浩平

イラスト:塩井浩平

神奈川生まれ。本名・野尻清彦。東京帝国大学法学部政治学科卒。代表作は『鞍馬天狗』『パリ燃ゆ』『天皇の世紀』など。歴史小説の巨匠。父は日本郵船に勤めており、横浜の裕福な家庭で育つ。小学生のころから作文を雑誌に投稿するなど、創作活動をしていた。東大時代には劇団を結成し、同人誌もつくる。語学が堪能で、卒業後は外務省に勤務し、翻訳の仕事をしていた。大正13(1924)年、生活費を稼ぐために書いた『鞍馬天狗』がヒット、以後40年近くにわたりさまざまな雑誌で連載される大人気シリーズとなる。晩年は病床でも執筆を続けたが、昭和48(1973)年に肝臓がんにより75歳で亡くなった。

雑誌の廃刊と外務省退職で文筆業に転身

大佛は雑誌『新趣味』で外国文学の翻訳をしていましたが、関東大震災の影響で廃刊になりました。

外務省でも人員整理が行われ、もともと仕事が肌に合っていなかった大佛は、退職届を出します。

苦境の中で生まれた時代小説『隼の源次』

生活費と書籍代を払うお金に事欠く生活に追い込まれた大佛が書いたのが、娯楽小説でした。知り合いの編集者・鈴木徳太郎から「まげもの(時代物)を書いたら見せてください」と言われたのを思い出したのです。

作家・大佛次郎が生まれたのは、この瞬間でした。外国の小説を参考にしながらなんとか書き上げた『隼の源次』が雑誌に掲載されます。これが幕末を舞台にした時代小説「鞍馬天狗」シリーズの原型になり、大変な人気になったのです。

円本ブームと映画化で人気が爆発

大正15(1926)年ごろから本を「1冊1円」で廉価販売したことによる「円本ブーム」が巻き起こり、江戸川乱歩を始め、新進気鋭のさまざまな作家が登場するようになりました。

そのブームの流れに、大佛も乗ったのです。ちょうどこのころ「映画」が日本社会にも浸透し始め、『鞍馬天狗』も映像化されて映画館で公開されたこともあり、その人気に拍車がかかりました。

そういったこともあって、大佛の作品はエンターテインメント(大衆小説)として親しまれ、そこから知名度が上がって、ベストセラー作家となっていったのです。

横浜の名門ホテル「ニューグランド」に籠って執筆

売れっ子作家として名を馳せた大佛の書斎は、なんと高級ホテルの一室でした。横浜出身で大の横浜好きの大佛は、観光名所・山下公園に隣接する「ホテルニューグランド」の一室を借り切り、そこにこもって執筆活動をしていたのです。

ホテルニューグランドは昭和2(1927)年に開業した名門ホテルで、大佛は昭和6(1931)年から10年もの間、318号室を借り切って仕事場にしていました。

ホテルニューグランドは、いまも同じ場所で営業しており、大佛が仕事場にしていた318号室は、現在も客室として泊まることができます。大佛が『鞍馬天狗』を執筆していたことにちなんで、「天狗の間」と名づけられているのです。

「天狗の間」から眺める港町の風景と執筆の日々

窓から山下公園と海に浮かぶ日本郵船氷川丸を眺めることができて、港町横浜のゆったりとした景色とともに、ちょっとした文豪の気分を味わえます。

ちなみに隣の「マッカーサーズスイート」と呼ばれる315号室は、あのマッカーサー元帥が宿泊した部屋で、「勝利の間」とも呼ばれ、実際に使われた机と椅子が残されています。

それほどまでに国内外のVIPが利用したホテルの一室で、大佛は執筆に励み、仕事が終わるとホテル内のバーで洋酒を飲むのが日課となっていました。

※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。