【一発アウト】税務署が「葬儀用に引き出した現金」を厳しくチェックする理由

人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。

本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

税務署が「葬儀用に引き出した現金」を厳しくチェックする理由

本日は、税務調査で必ず問題になる「相続開始の直前に引き出した現金と葬儀費用の関係」についてお話

ししていきます。

相続が発生し、そのことが銀行等の金融機関に伝わると、その方の預金口座は凍結され、原則として相続人全員の同意がないと引き出せなくなります。

相続「直前」の引き出しに注意!

そのため、相続が発生する直前に慌てて、葬儀の準備金としてATMで現金を引き出す方が非常に多いのですが、直前に引き出した現金と葬儀費用の取り扱いには細心の注意が必要になります。

相続税の計算上、葬儀にかかった費用は遺産の額から控除することができます。例えば、1億円の財産をお持ちの方が亡くなり、葬儀費用に200万円を使ったとしたら、相続税の対象になるのは9800万円です。

ここで大事なポイントは、葬儀費用の準備金として、相続開始の直前に引き出した現金は、相続税の計算上、手て 許もと現金として計上しなければいけない点です。

「え? 葬儀にかかった費用は、相続税の計算上マイナスできるんじゃないの?」と思いますよね。それはその通りです。問題は、相続開始「直前」に現金を引き出している部分にあります。ここの計算の考え方を解説します。

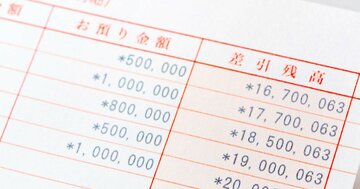

A男と娘のB子がいました。A男は末期がんを患っており、いつ亡くなってもおかしくない状態です。B子は、「父の葬儀費用を今のうちに用意しておかないと、亡くなった後だと口座が凍結されてしまうわ」と心配になり、A男の了解を得たうえで、預金通帳(残高1000万円)から現金200万円を引き出します。

この時点で預金通帳残高は1000万円から800万円に減少します。B子は200万円の現金を盗まれないように自宅の金庫に保管しました。その後しばらくして、A男が天国に旅立ちました。後日、B子は葬儀を行い、葬儀費として例の現金200万円を葬儀社に支払いました。

二重控除に注意!

さて、この一連の流れについて考察していきましょう。

相続税の計算は、あくまで相続発生時点における遺産に対して課税されます。A男のケースにおける相続開始時点の遺産というのは、預金800万円と、葬儀準備金として引き出した200万円の現金が該当します。葬儀準備金として引き出した現金というのは、当然、葬儀のために使います。裏を返すと、相続が発生したその瞬間においては現金で残っていたことになります。

そして、預金800万円、手許現金200万円の合計1000万円の財産を計上したうえで、葬儀にかかった費用200万円をマイナスとして計上します。結果として、相続税の対象になるのは800万円+200万円-200万円=800万円です。

これがもし、葬儀費用200万円は計上するものの、手許現金200万円を計上しないと「800万円-200万円=600万円」となります。葬儀費用を二重で控除したため、実際の遺産額よりも少ない金額を申告することになるのです。

もし税務調査に選ばれてしまった場合、調査官はこの点を徹底的に追及します。相続開始の直前に行われた現金引き出しの経緯、亡くなった方の相続開始直前の状態、意識はいつまであったのか、通帳やカードの管理は誰に任せていたのか等、根掘り葉掘り質問されます。

多くの方がこの計算方法を知らずに、「葬儀費用は相続税の計算から引けるから」と手許現金を計上しないまま申告してしまいます。調査官にとっては絶好の追徴課税ポイントですので、絶対に注意しましょう。

相続開始後にお金を引き出すときの注意点

「相続開始直後に引き出した場合は?」と疑問を持たれる方もいますよね。本来、相続が発生した場合には、銀行はその方の預金口座を凍結しなければいけません。ただ、銀行はあくまで民間団体。役所にその方の死亡届が提出されても、銀行がそのことを自動的に知ることはできません。そのため、相続人が銀行に伝えなければ預金口座は凍結されませんので、キャッシュカードがあり、暗証番号がわかれば現金を引き出すことは可能です。

ただ、法律上は、相続開始後に他の相続人の同意を得ずに遺産を勝手に使った場合には、他の相続人から、使った金額を元通り返還するよう求められ、話し合いで解決しない場合には、裁判を起こされる可能性もあるので注意してください(不当利得返還請求と言います)。

相続開始直後に引き出した現金は、相続税の計算上は問題ありません。例えば、先ほどのB子が、相続開始直後に200万円を引き出したとします。そして葬儀代として200万円を支払いました。

この場合、相続税の計算上は、預金1000万円(相続開始時の残高)と、葬儀費用200万円を申告するので差額の800万円が相続税の対象になります。相続開始時の預金1000万円が相続税の対象となっているので、そこから現金を引き出しても、既に課税済みの現金なので問題ありません。相続発生後の引き出しは、法律上は不当利得返還請求の原因になりますが、税務上は問題ないということになります。

相続税の計算上、相続開始直前に引き出した現金の取り扱いには細心の注意が必要です。税務調査でも、整合性があるかを必ず追及されるポイントになります。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・編集を行ったものです)