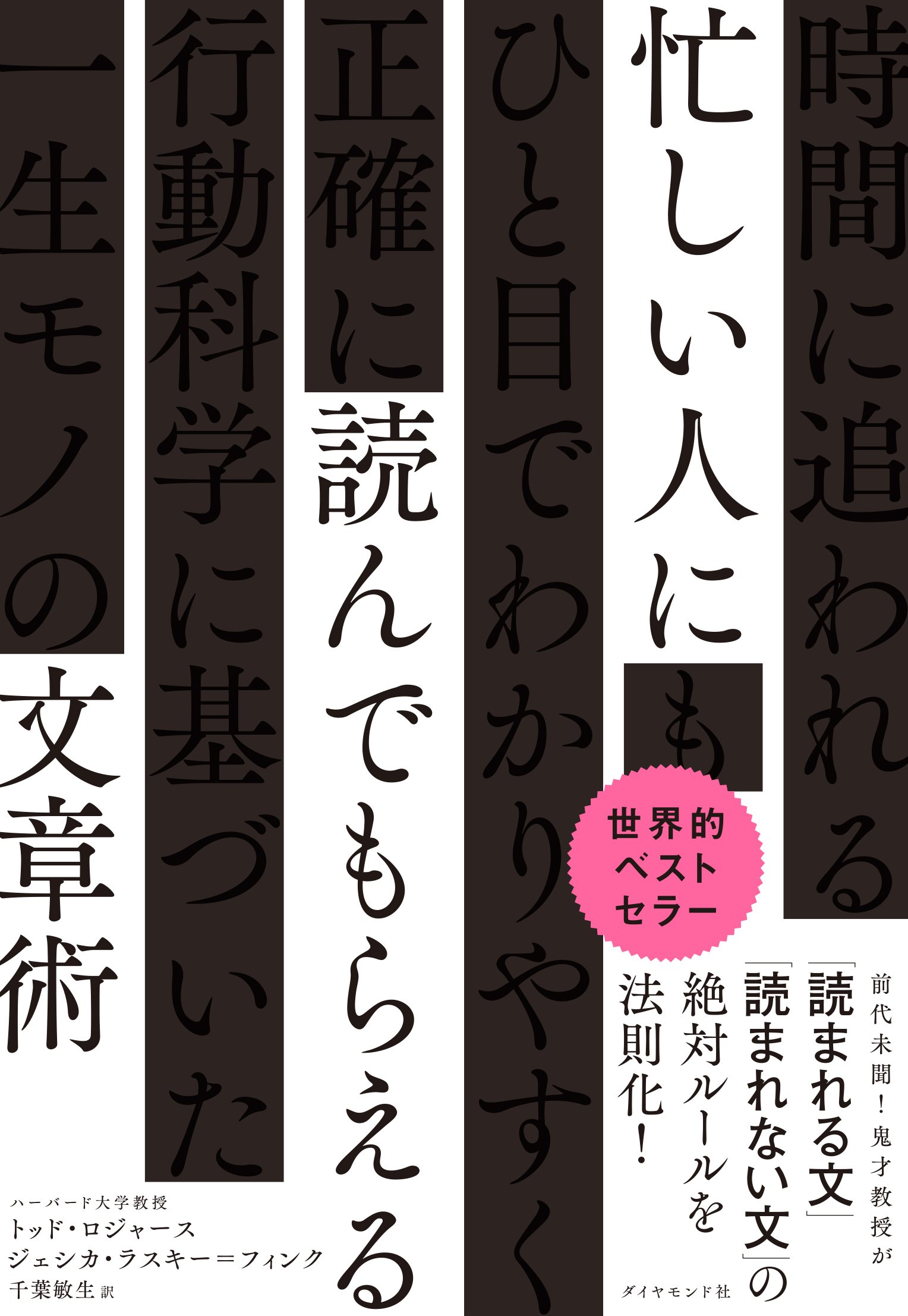

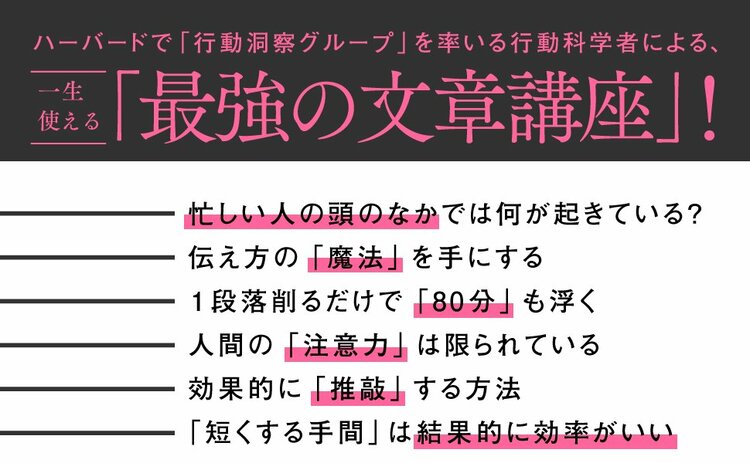

ハーバード大学教授であり、ハーバード行動洞察グループ(BIG)のディレクターを務める行動科学者トッド・ロジャース。行動科学で人を動かす方法を研究してきた彼が、「読まれる文章」「読まれない文章」の原理を突き詰め、科学的に正しい文章術として体系化したのが『忙しい人に読んでもらえる文章術』(トッド・ロジャース、ジェシカ・ラスキー=フィンク著、千葉敏生訳)だ。本稿では、同書の内容に触れながら、とくにメールを使った効果的な働き方を紹介する。(ダイヤモンド社書籍編集局 三浦岳)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

開いた瞬間、「頭よさそう」と思うメール

メールをもらったときに、「この人、優秀だな」と思う瞬間がある。

件名から本文まで無駄がなく、パッと見ただけで全体の概要がつかめるメールだ。

結論や依頼が目に入るところに書かれ、必要な背景は最小限。読むのに負担がなく、すぐに対応できる。

逆にだらだらと長く、どこがポイントなのかわからないメールは「後で読もう」と後回しにしてしまう。結果として返事は遅くなり、やり取りも増えてしまう。

ハーバード大学で行動科学を教えるトッド・ロジャースは、著書『忙しい人に読んでもらえる文章術』でこう述べている。

短く明快で、よくまとまったメッセージのほうが、忙しい読み手に読んでもらえる可能性が高く、しかも読んだときにもっとも重要な情報を理解してもらえる可能性が高い。

簡潔な文章を書くためにちょっとした先行投資をするだけで、余計なやり取り、誤解、依頼のすっぽかしなどが減り、最終的に書き手の時間を大きく節約できるのだ。――『忙しい人に読んでもらえる文章術』より

言われてみると、たしかにそうだ。

送信前にほんの数分かけて文章を削り、順序を整えるだけで、相手からの反応が早くなり、やり取りの回数も減る。短くまとめることは、自分のためでもあるのだ。

さらにロジャースは、その効果の背景には科学的な理由があると説明する。

本書はその処理方法を念頭に置いて書かれている。

そうした科学研究の成果を抜き出すために、私たち著者は認知心理学、社会心理学、行動経済学、神経科学、コミュニケーション、識字、教育・学習、マーケティング、時間管理、その他多数の研究に目を通してきた。――同書より

つまり、読みやすいメールは偶然ではない。人間の脳がどの順番で情報を処理し、どこで疲れるのかといった仕組みに沿ってつくられているのだ。

一目見るだけで「頭がよさそう」と感じるメールは、読み手が最小の負担で最大の理解を得られるように設計されている。件名で概要を示し、冒頭で結論、本文は簡潔、必要があれば箇条書き。

本書では、そうした「効果的な文章」のテクニックと、その背景にある科学が紹介されている。こうした原則を徹底すれば、メールを開いた瞬間に「この人は優秀だな」と思われる確率は確実に上がるはずだ。

(本原稿は、トッド・ロジャース、ジェシカ・ラスキー=フィンク著『忙しい人に読んでもらえる文章術』〈千葉敏生訳〉に関連した書き下ろし記事です)