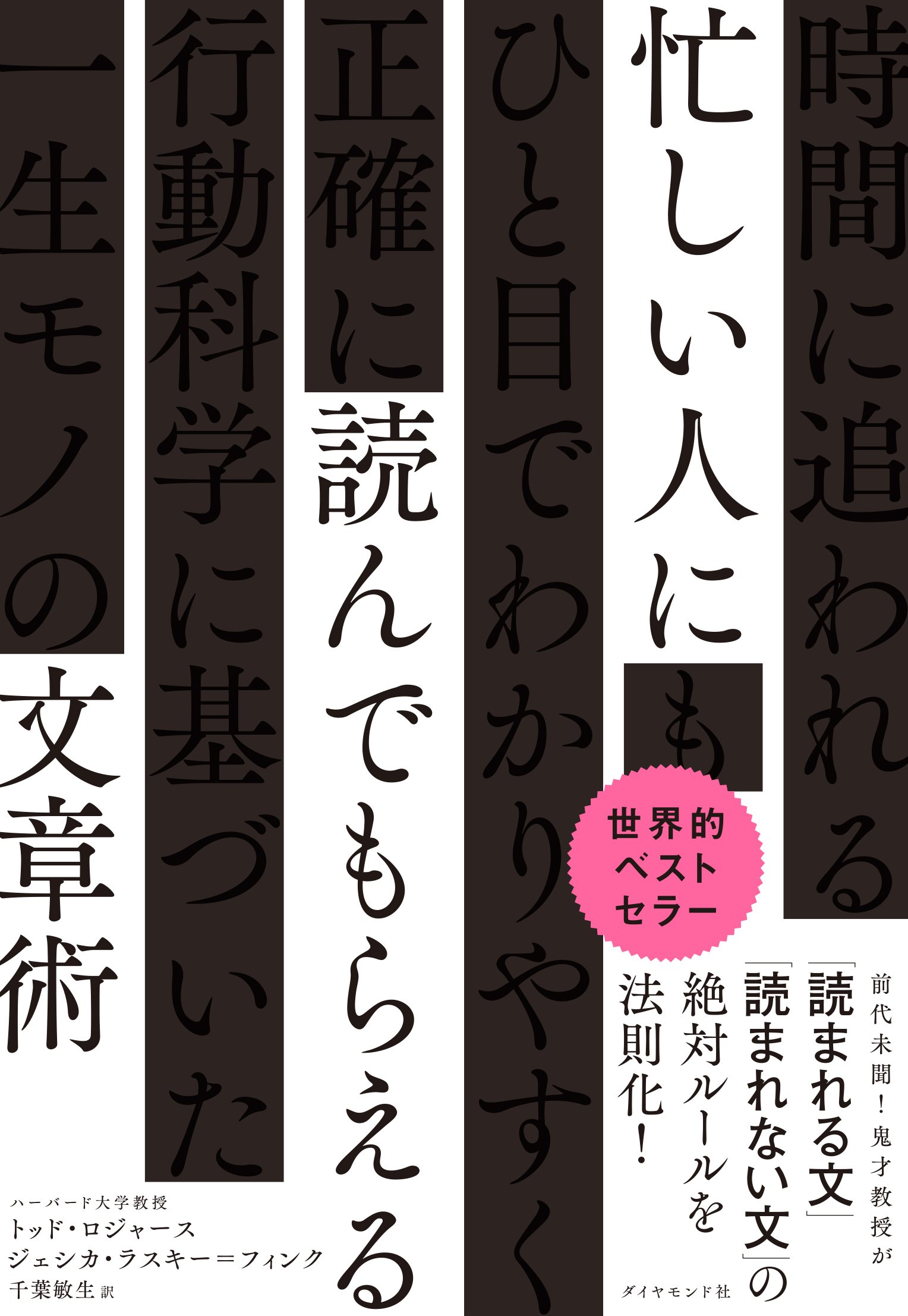

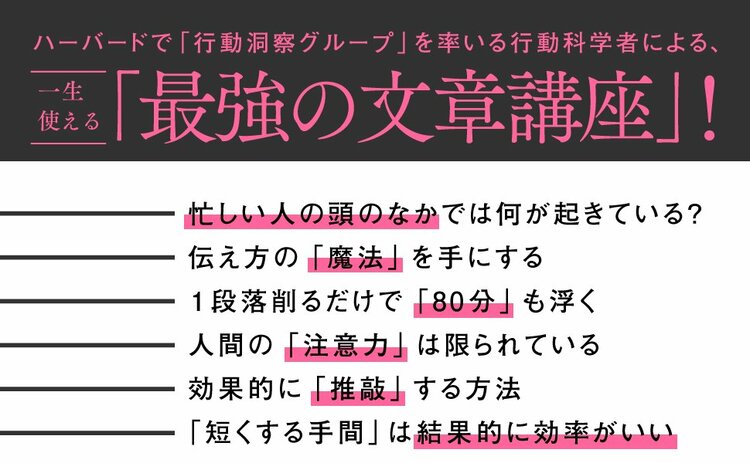

ハーバード大学教授であり、ハーバード行動洞察グループ(BIG)のディレクターを務める行動科学者トッド・ロジャース。行動科学で人を動かす方法を研究してきた彼が、「読まれる文章」「読まれない文章」の原理を突き詰め、科学的に正しい文章術として体系化したのが『忙しい人に読んでもらえる文章術』(トッド・ロジャース、ジェシカ・ラスキー=フィンク著、千葉敏生訳)だ。本稿では同書から特別に一部を公開する。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局 三浦岳)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

一目でやる気が失せるメール

開いた瞬間、「この人は賢いな」と思えるメールがある。パッと見てわかりやすく、迷いなく行動に移せるメールだ。一方で、一目で「なんだこれは」と思ってしまうメールもある。その明確な違いは、「長さ」だ。

短くて端的なメールであれば、この人はスマートだな、仕事がしやすそうだなと感じる。一方で、ぐちゃぐちゃと要点不明の長文メールを見ると、あまり想像力が働くタイプではないのかな、少なくとも積極的には一緒に仕事をしたくないなと感じてしまう。

そういった現象の背景について、以下、『忙しい人に読んでもらえる文章術』より抜粋しよう。

「簡潔さ」こそ知恵の真髄

「簡潔さこそ知恵の真髄である」とは、ウィリアム・シェイクスピアの『ハムレット』に登場するポローニアスの言葉だ。

シェイクスピアはこの文章に巧妙な二重の意味を込めた。

1つは皮肉。『ハムレット』は彼の最長の戯曲であり、ポローニアスは作中でもっとも話の長い登場人物だ。

その一方で、完全に文字どおりの意味でもある。

シェイクスピアはほかのどの作家よりも、説得力のある考えを短く印象的な言葉に凝縮することがいかに絶大な力を持つかを理解していた。

彼の独特な言い回しの多くが今日の日常言語の一部となっていて、400年後のいまになってもなお、ポローニアスの言葉は賢明な助言として生きつづけているのだ。

にもかかわらず、今日の作家たちのあいだでは、悲しいことに「多いほどよい」という誤解が広がっている。エッセイに求められる単語数を稼ごうと必死でがんばっていた高校時代の記憶がその背景にあるのかもしれない。

または、たくさん書けば書くほど、自分を賢く雄弁な人間に見せられるという期待の裏返しなのかもしれない。逆に、たくさん書かないと、重要な情報が抜け落ちてしまうのではないか、という不安の裏返しである可能性もある。

長ければ長いほど読んでもらえなくなる

理由はどうあれ、文章が長くなればなるほど、読み手に読んでもらいにくくなる、というのが現実だ。

第一、長い文章は読むのに時間がかかる。アメリカの平均的な成人がノンフィクションを読む際のスピードは、毎分240単語といったところだ。つまり、1秒間あたり4単語にすぎない。数単語や数文を余計に読むのにかかる時間なんて微々たるものだと思うかもしれないが、時間はあっという間に累積していく。

また、文章が長くなると必要な集中力も増す。学術研究でも私たち著者の個人的な経験でも、単語、内容、依頼の少ないメッセージほど読まれやすい、ということが裏づけられている。

実際、現代の読み手は、長すぎる文章を前にしたときの気持ちを表わす簡略表記を生み出した。「TL;DR」は、「長すぎて読まなかった(too long, didn't read)」という意味でよく使われる簡略的な皮肉表現だ。

「短くする手間」は結果的に効率がいい

簡潔な文章は、読み手にとっては時間と労力の節約になるが、書き手にとってはその逆だ。17世紀の数学者のブレーズ・パスカルは、このトレードオフ関係を見事にとらえ、「もっと時間があれば、もう少し短い手紙を書けたのですが」と謝罪した(この言葉はマーク・トウェインやジョン・ロック、その他さまざまな人物によるものとして紹介されてきた。多くの人がこの気持ちに共感している証だ)。

長々とした文章は比較的書きやすい。つれづれなるままに思っていることを文章にすればいいだけだからだ。しかし、とりとめのない思考を明快で簡潔でわかりやすい文章にまとめるには、より本格的な努力がいるだろう。(中略)

私たち著者は、簡潔な文章を書くためにかける余分な労力を、一種の「投資」ととらえている。

短く明快で、よくまとまったメッセージのほうが、忙しい読み手に読んでもらえる可能性が高く、しかも読んだときにもっとも重要な情報を理解してもらえる可能性が高い。

簡潔な文章を書くためにちょっとした先行投資をするだけで、余計なやり取り、誤解、依頼のすっぽかしなどが減り、最終的に書き手の時間を大きく節約できるのだ。

(本原稿は、トッド・ロジャース、ジェシカ・ラスキー=フィンク著『忙しい人に読んでもらえる文章術』〈千葉敏生訳〉からの抜粋です)