見た瞬間、「この人は賢いな」と思えるメールがある。一方で、一目で「残念だな」と思ってしまうメールもある。その差はどこにあるのか?

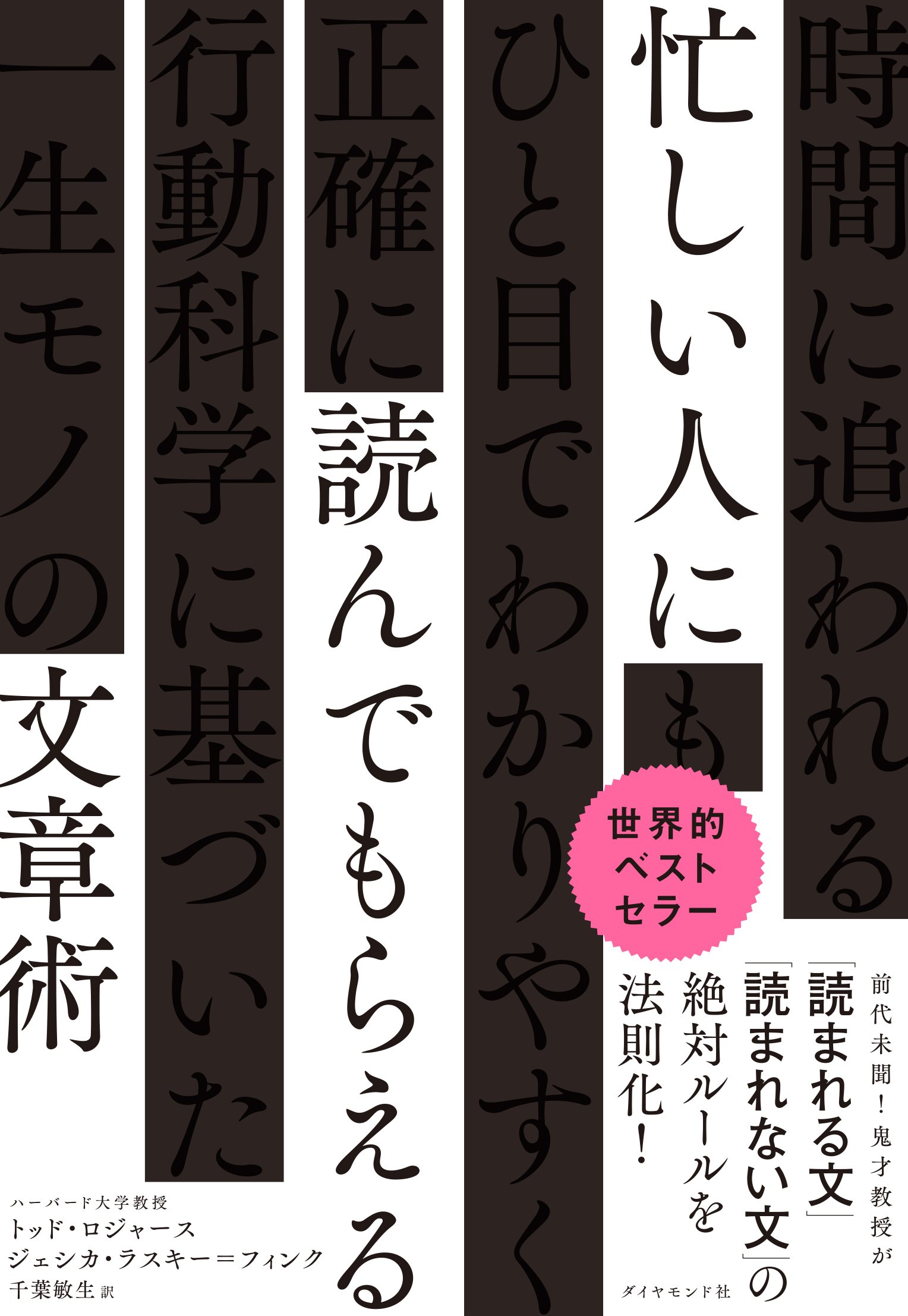

ハーバード大学教授であり、ハーバード行動洞察グループ(BIG)のディレクターを務める行動科学者トッド・ロジャース。行動科学で人を動かす方法を研究してきた彼が、「読まれる文章」「読まれない文章」の原理を突き詰め、科学的に正しい文章術として体系化したのが『忙しい人に読んでもらえる文章術』(トッド・ロジャース、ジェシカ・ラスキー=フィンク著、千葉敏生訳)だ。本稿では同書から特別に一部を公開する。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局 三浦岳)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

残念なメールの特徴

一発で「仕事ができなそう」と思われてしまうメールの特徴は、じつは驚くほど単純だ。要は「長い」ということである。学術研究でも、「長すぎる文章」が読み手に大きな負担を与えることが示されている。

回りくどさや不要な言葉が増えるほど、メッセージの力は薄まり、読み手は早々に読むのをやめてしまう。では、短ければ短いほどいいのか? つねにそうなのか? 以下は『忙しい人に読んでもらえる文章術』からの抜粋である。

つねに短いほうがいいのか?

「本当に不要な言葉」を削れば、意味や正確さを犠牲にすることなく文章を短くできる。したがって、回りくどい言い回しを削ることに異論は少ないだろう。

問題は、「さほど重要でもないが、完全に不要でもない言葉」をどうするかだ。

ときには、読み手の時間を節約するため、多少の正確さや意味を犠牲にしたほうがよいケースもあるだろう。

私たちが「ジャーナリスツ・リソース」という組織と協力して行なった調査は、単語数を戦略的に削減することのメリットを示している。

この組織は毎週、ジャーナリスト向けの最新の話題に関する資料を含むメールを5万人以上に送信している。2020年8月、この組織に所属するプロのライターたちは、雇用主による賃金の搾取について学べる6つの資料を購読者に紹介するニュースレターを書いた。

私たちの提案で、元のニュースレターを編集し、単語数を半分(566単語から275単語)に削った簡潔版のニュースレターも書いてもらった。ただし6つの資料へのリンクは手つかずのまま残した。

「不要と言い切れない言葉」すら切ったほうがいい

簡潔版のニュースレターには、企業の業績が悪化すると賃金の搾取が起こりやすいという研究結果など、読み手と共有したい重要な内容がそのまま残された。

しかし、単語数を減らすため、編集後のニュースレターでは、優先度が低い補足情報は省略した。ライターは重要だと思っていたものの、本筋には関係のない引用などがその1つだ。

そして、ニュースレター購読者の半数が元のニュースレター、もう半数が簡潔版のニュースレターを受け取った。

結果はどうなったか?

簡潔版のほうが資料へのリンクのクリック率が元のバージョンの2倍も高かったのだ。

つまりさほど重要でない内容を削ることで、情報量は少しだけ減ったが、読み手のメッセージへの関心は大幅に高まったわけだ。

コンサルティング会社内のコミュニケーションを分析した別の調査でも、同様の結論に達した。長いメールよりも、短く端的なメールのほうが、社員の対応が早かったのだ。

研究者たちはこの結果を同社の幹部たちに発表し、2通りのメール(端的なメールと長ったらしいメール)を実際に見せ、長ったらしいメールにどう対応するかと幹部たち自身にたずねた。するとあちこちから、「削除するだろうね」という声が上がったという。

(本原稿は、トッド・ロジャース、ジェシカ・ラスキー=フィンク著『忙しい人に読んでもらえる文章術』〈千葉敏生訳〉からの抜粋です)