累計18万部を超え、法律学習の入門書として絶大な支持を集めるベストセラーシリーズ。その最新刊『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』が発売されます。著者の吉田利宏さんは、衆議院法制局で、15年にわたり法律や修正案の作成に携わった法律のスペシャリスト。試験対策から実務まで、行政法の要点を短時間で学べる1冊です。この連載では、本書から一部を抜粋し、行政法を読み解くポイントをどこよりもわかりやすく解説します。

イラスト:草田みかん

イラスト:草田みかん

行政組織の形態

ある会社に勤める友人が嘆いています。「支社長だったのに、ゼネラルマネージャーになっちゃったよ」と。なんでも、職制がフラット型になったことで役職名が変わったとのこと。会社での役割は変わらないといいます。

「マネージャーといったら、芸能人のあれだろ、お世話係みたいなものだよな」。ピントのはずれた彼の愚痴は続きます。しかし、職制がフラットになった影響は、他の社員の方が大きいかもしれません。

以前は、部長、課長、係長とピラミッド型の職制でした。そこでは権限は限られていますが、責任も限られていました。係長は課長の指示を仰ぎ、課長は部長の指示を仰ぎ、部長は社長(支社長)の指示を仰いで仕事をしていました。

フラット型の下では、会社からそれぞれが与えられた役割を果たすよう働きます。責任も裁量も大きくなります。

世の中の職制はピラミッド型からフラット型に移りつつありますが、依然としてピラミッド型の組織を維持し、それを前提にした理論が幅を利かせているのがお役所です。

時代遅れとも思えるピラミッド型の組織を維持しているのは、独任制の行政庁を原則としている理由と同じです。行政としての責任がどこにあるのかハッキリさせることと、行政として意思統一のためです。

ピラミッド型から導かれる権限

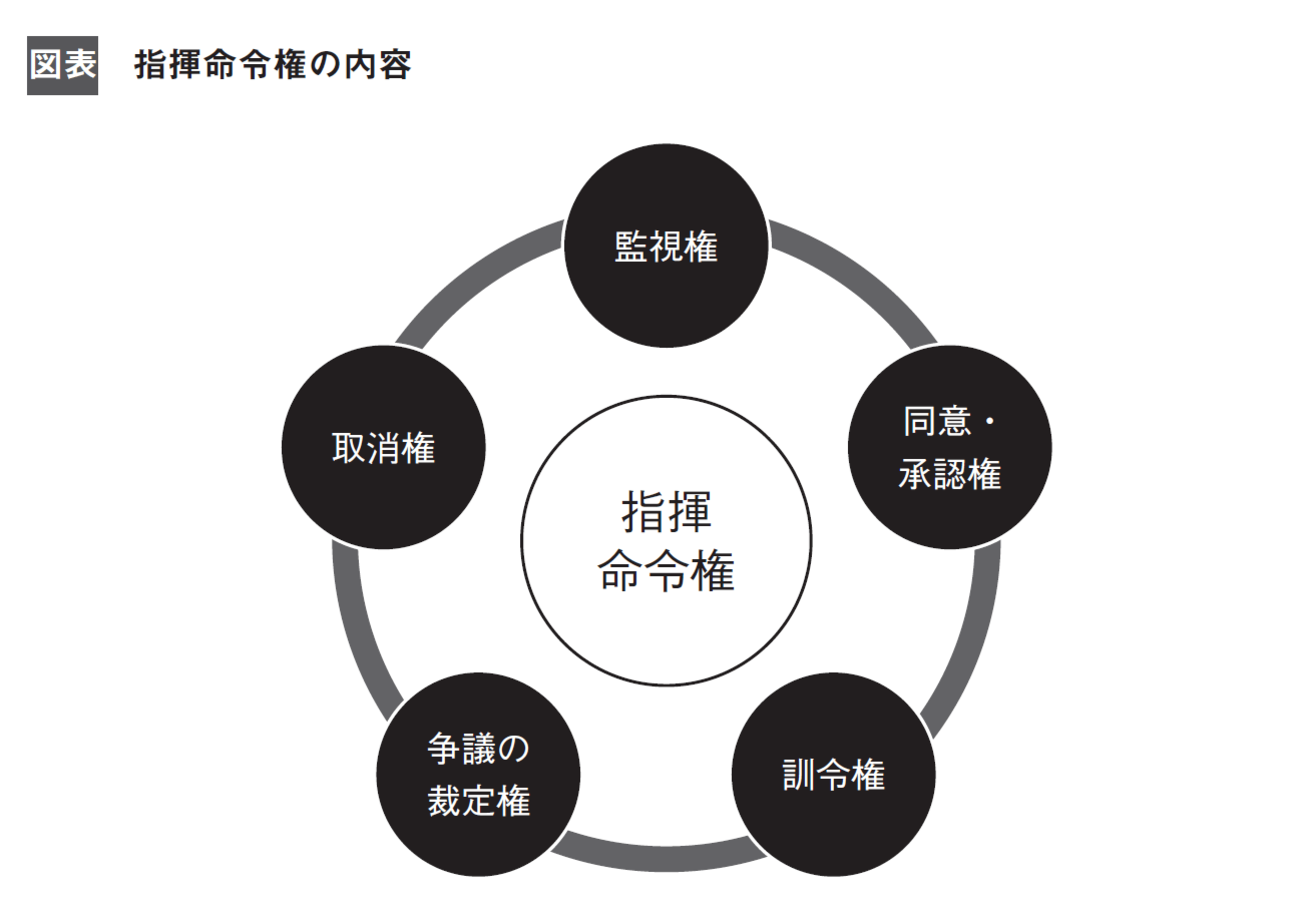

行政組織がピラミッド型であることから、上級行政機関は下級行政機関に指揮命令権を行使することができます。課長が課の係長にあれこれ指示など出せるのと同じです。

具体的な指揮命令権の中身としては、

・下級行政機関への調査権である監視権

・下級行政機関が権限を行使するに当たって、同意や承認を求める同意・承認権、

・権限行使のやり方などについて命令や指示を出す訓令権、

・下級行政機関が行った行為を取り消す取消権

を挙げることができます。

また、ボスというものは、部下の間に争いがあると仲裁に入るものですが、上級行政機関は下級行政機関の間に生じた権限をめぐる紛争を裁定します(争議の裁定権)。

権限の代行とは?

行政機関の権限は法律によって定められています。民間のように、「今度の事業はカスタマー本部で仕切ってもらおうか」とフレキシブルに権限配分することはできません。法律で権限が定められているのは、もちろん責任所在をハッキリさせるためです。

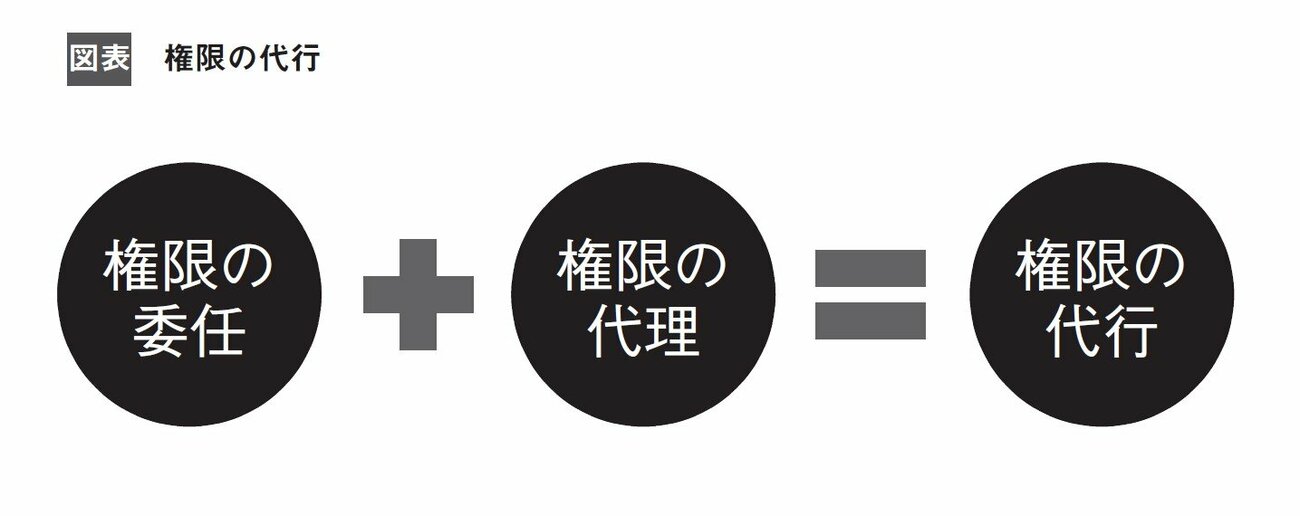

行政機関であっても、法律により定められた権限の行使を他の行政機関に行わせることがあります。これを権限の代行といいます。

権限の代行の方法としては2つあります。

ひとつは、権限を他の行政機関に委ねてしまう方法です。これを権限の委任といいます。

そして、もうひとつは、権限は手にしたままで、別の行政機関に代わりに権限行使をしてもらうことです。これを権限の代理といいます。

権限の委任とは?

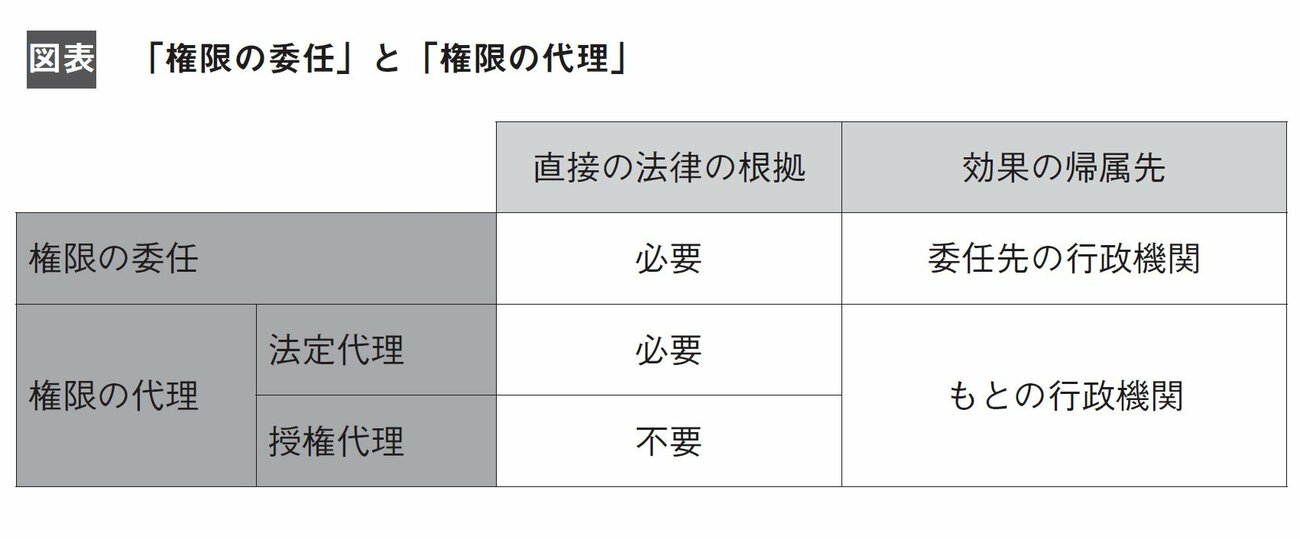

権限の委任の場合には、法律で定められた権限を変更するわけですから法律による根拠が必要となります。

権限の委任が行われると、元の行政機関はその部分の権限を失い、権限の委任を受けた行政機関が自らの名で権限行使することになります。

ただ、すべての権限を委任してしまうと、元の行政機関は権限が空っぽになります。これでは、法律が権限を与えた意味がなくなってしまいます。そこで権限の委任は権限の一部に限られます。

権限の代理とは?

権限の代理は、別の行政機関が代理として行うだけのことです。

たとえば、山田さんが吉田さんの代理としておはぎ100個を注文したとします。相手にも「今日は吉田さんの代理だからね」といっておきます。この場合、できたおはぎは、吉田さんのものになりますし、代金支払いの義務も吉田さんに生じます。つまり、売買契約の効果は吉田さんに発生するのです。

権限の代理も同じです。権限を有する行政機関は権限の代理をさせたからといって権限を失うことはありません。そして、代理の効果は元の行政機関について生じます。

代理しても権限は移動しないのですから、代理には法律の根拠は必要なさそうなものですが、法律の根拠がある代理があります。法律が定めた一定の要件が生じたときに代理が発生する法定代理がそれです。

その一方で、権限がある行政機関が代理権を他の行政機関に与えることで代理関係が生じる授権代理という場合もあります。

また、法定代理には、一定の要件が生じたときに、権限がある元の行政機関の指名した行政機関に代理関係が生じる指名代理があります。次の内閣法9条は指名代理の例といえます。

第9条 内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。

専決と代決

「全部、知事が見ているわけないよな」。知事名の許可証を見ると、そんなことを考えてしまいます。

もちろん、そうです。行政内部の決裁では、局長などが知事に代わって許可の事務を最終的に判断し、知事印を押します。しかし、もちろん、知事名なのですから、その許可をしたのは知事ということになります。

このように補助機関にその事務処理をさせることを専決とか代決といいます。

事務決裁規程などの内部ルールに従い、常に行われるのが専決で、権限を有する行政機関が不在のときなどに、補助機関が臨時に行うのが代決です。

イラスト:草田みかん

イラスト:草田みかん

おさらいクイズ

次の会話は、山田くん、佐藤くん、吉田くんの行政法のゼミでの議論です。

3人のうちで権限の代行についての理解が一番不十分だと思われるのは誰でしょうか?

山田:権限の代理をさせても、元の行政機関は権限を失わないよね。

佐藤:代理の場合には、権限自体はもとのままだからね。

吉田:専決や代決も、そもそもの行政機関の名で行うのだから権限の代理の一種といえるね。

佐藤:専決や代決は事務処理を補助機関にやらせる場合だよね。

吉田:専決や代決はめったに行われないことだけどね。

解答

吉田くん

解説

吉田くんは間違っています。専決や代決は権限の代理の一種ではありません。いずれも、行政機関が自らの補助機関に事務処理を行わせるものです。また、専決や代決は国や地方公共団体において頻繁に行われています。特に専決についてはルールを定めて日常的に行っているといえます。

【POINT】

権限の委任と権限の代理の大きな違いは、もとの行政機関の権限が移動したかどうかです。権限の委任は移動がありますが、権限の代理は移動がありません。

※本稿は、『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。