累計18万部を超え、法律学習の入門書として絶大な支持を集めるベストセラーシリーズ。その最新刊『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』が発売されます。著者の吉田利宏さんは、衆議院法制局で、15年にわたり法律や修正案の作成に携わった法律のスペシャリスト。試験対策から実務まで、行政法の要点を短時間で学べる1冊です。この連載では、本書から一部を抜粋し、行政法を読み解くポイントをどこよりもわかりやすく解説します。

イラスト:草田みかん

イラスト:草田みかん

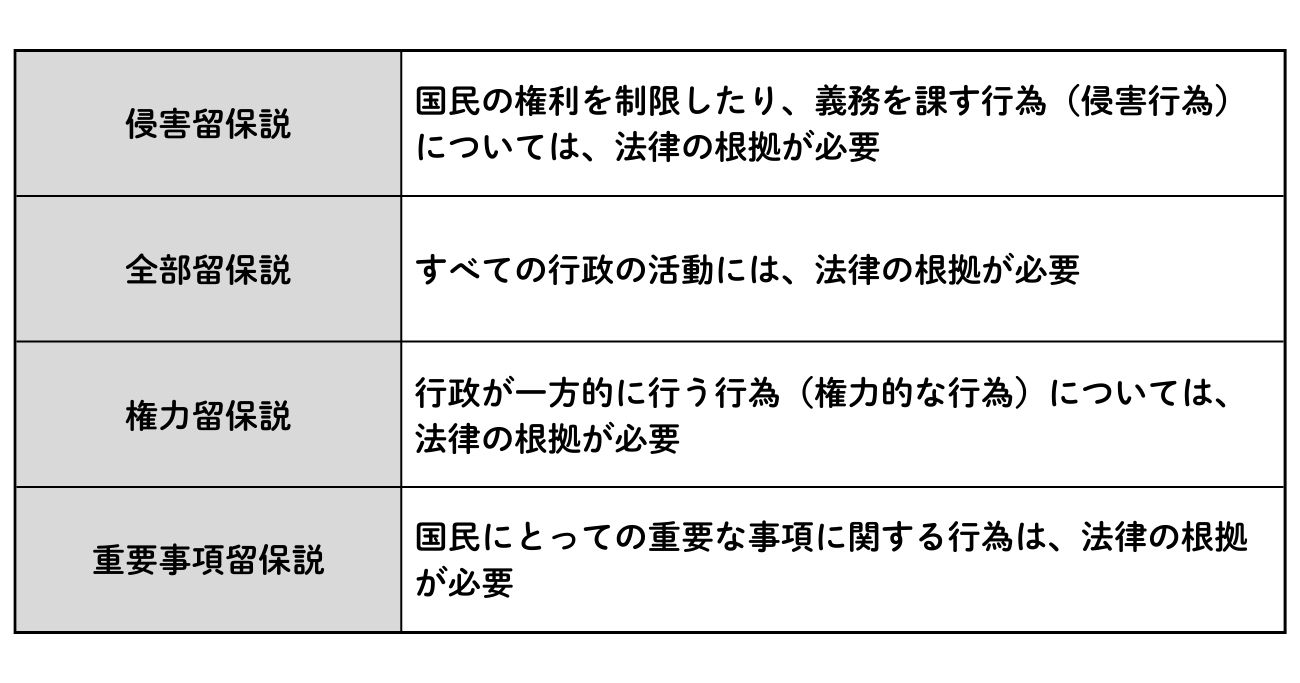

「法律の留保の原則」の様々な考え方

前回は「法律による行政の原理」について解説しました。

法律による行政の原理は、「行政の活動には法律(議会が議決する意味においては同じなので条例でも可)による根拠が必要である」という考え方です。

この考え方を深掘りすると、その内容は3つの考え方によって支えられています。法律の留保の原則、法律の優位の原則、法律の法規創造力の原則です。

ここでは、法律の留保の原則を解説します。

法律の留保の原則とは、行政の活動には法律の根拠が必要とする考え方ですが、さらにいろいろな考え方があるので、1つずつ説明しましょう。

「法律の留保の原則」についての様々な考え方。4つの説を解説します

「法律の留保の原則」についての様々な考え方。4つの説を解説します

侵害留保説とは?

君主が行政権も含めてすべての権限を握っていた時代のことです。国民の権利を制限したり、義務を課す活動については議会のコントロールの下におこうとして生まれたのが、法律の留保の原則という考え方だといいました。

この考え方に一番忠実なのが侵害留保説です。

「留保」という言葉を「根拠が必要」という意味に理解すると、「行政が国民の権利を侵害するような活動をするには法律の根拠が必要だとする説」ということになります。

侵害留保説は行政の活動のうち、国民の権利を制限したり、国民に義務を課すもの(=侵害行為)については法律の根拠が必要とする考え方です。

財産権に関する憲法29条2項も、憲法84条に定めている租税法律主義などもこの考えの表れと説明できます。また、地方自治法14条2項も同じ考えがベースにあります。

第29条 財産権は、これを侵してはならない。

② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

③ 略

第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第14条 略

② 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

③ 略

全部留保説とは?

長らく通説として君臨(!?)してきた侵害留保説ですが、近頃は少し物足りないとする声も聞こえてきます。

というのも、歴史的な成り立ちはともかく、「国民こそが主権者の世の中で、法律の根拠が必要とされるのは侵害行為のみでいいの?」という疑問が出されているのです。

極端な考え方かもしれませんが、行政の活動は国民の信託の下に行われるのだから、すべての行政の活動には法律の根拠が必要とする考え方があります。これを全部留保説といいます。

権力留保説とは?

侵害行為だけでなく、行政が一方的に行う行為(権力的な行為)については、法律の根拠が必要とする考え方もあります。

これを権力留保説といいます。

侵害行為は一方的に行われるわけですが、そればかりでなく給付行政(様々なサービスを提供する行政のこと)でも一方的に行われれば法律の根拠が必要だと考えます。

たとえば、「補助金を交付する」といった行政の行為を考えてみましょう。

補助金を希望する者が申請して、その中からふさわしい対象に補助金を交付するとします。「補助金ください」と申請があるわけですが、誰に交付するか、どんな場合に補助金の返還を求めるかなどを行政が決めることができるとすると、こうした場合にも、法律の根拠が必要だと考えるのが権力留保説です。

重要事項留保説とは?

また、重要事項留保説というものもあります。国民にとっての重要事項については法律の根拠を有するべきだという考え方です。

何が重要事項かと言われればハッキリしない点も残ります。

イラスト:草田みかん

イラスト:草田みかん

現代行政と4つの説

法律による行政の原理について主だった4つの説を紹介しました。「どの説が一番支持されているのだろう」と思ったことでしょう。

残念ながら、「これで決定!」というような説はありません。どの説も決め手に欠けるのです。

ただ、実務的には侵害留保説を基本としながら、他の説の要素を入れている状況にあります。

たとえば、ある分野の行政の方向性を定める基本法や基本条例が増えました。さらに、重要な計画を法律で位置付けることも増えています。地方公共団体で最上位のマスタープランに総合計画というものがあるのですが、この総合計画を議会の議決事項とする条例を定めるところも多くなりました。

どんな重要な計画であっても、直接、国民(住民)の権利を制限したり、義務を課すものではありません。

侵害留保説に従えば、こうした法律や条例は定める必要がないように思えます。それでも、こうした法律や条例が増えているのは、侵害留保説では不十分と感じてのことでしょう。

組織に関する法律との関係

法律の留保の原則は、行政の一定の活動には「法律の根拠」が必要だということでしたが、ひとつハッキリさせておかなければならないことがあります。

この根拠となる法律は組織に関する法律(組織規範)ではダメだということです。

説明しましょう。たとえば、国の場合なら、各省庁について「◯◯省設置法」というような法律があります。

これはある意味、政府内での行政の分担を定めたものといえます。そうでなくとも、権限争いが激しい省庁間ですから、それぞれの省庁が担当すべき行政分野が「◯◯省設置法」などで「所掌事務」として規定されているのです。

有料で職業紹介事業をしようとするなら、厚生労働大臣の許可を得なければなりません。「許可を得る」という義務を課す制度ですから、法律の根拠が必要ということになります。

この場合、その法律の根拠は職業安定法30条1項の「有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない」との規定に求められます。

たしかに、厚生労働省設置法4条1項55号には「職業紹介~の監督に関すること」を厚生労働省の所掌事務として定めていますが、これでは法律の根拠としては不十分と考えられているのです。

(所掌事務)

第4条 厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一~五十三 略

五十四 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。

五十五 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること。

五十六~百九 略

2・3 略

国葬(儀)と法律の留保

元総理大臣の国葬のことです。政府は、根拠として内閣府設置法4条3項33号に「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)」とあることを挙げていました。

もちろん、これは組織規範ですので、これを根拠に国民に国葬への参加を義務付けることはできません。あくまで国の儀式として行うものであり、国葬ではなく国葬儀と呼んでいたのもその表れなのでしょう。

侵害留保説からは「国葬議」の根拠となる法律が必要ないということになるでしょうが、他の立場からは法律の根拠が必要であるとする議論もあるでしょう。

こうした議論から離れても、予算規模の大きさや国民への影響から、少なくとも国会で議論すべきだという考え方もあることでしょう。

賛否いろいろな考えはあるでしょうが、この問題は、忘れかけていた「法律による行政の原理」を思い出させてくれる案件であったことだけは間違いなさそうです。

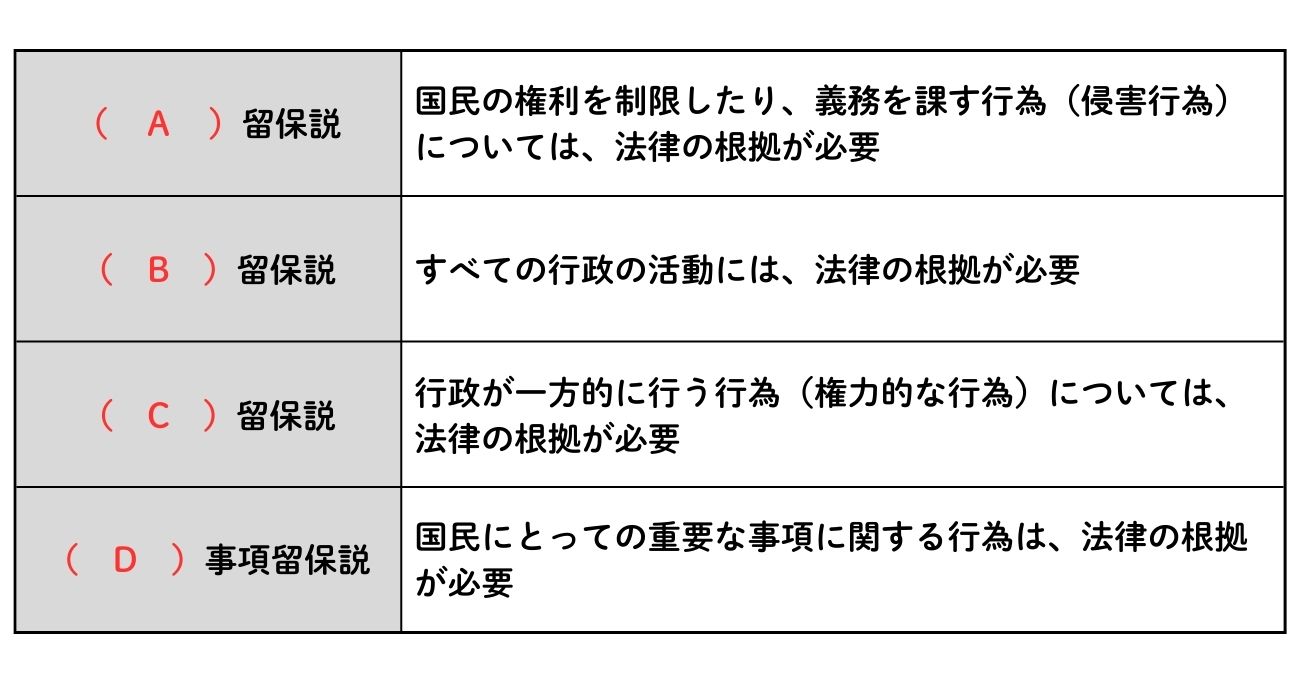

おさらい:練習問題

以下の表の空欄A~Dに、漢字2文字を入れて表を完成させてください。

解答

A: 侵害

B: 全部

C: 権力

D: 重要

【POINT】

侵害留保説は「行政が国民の権利を侵害するような活動をするには法律の根拠が必要だとする説」のことです。行政の活動と法律との関係を考える出発点になる説ですが、近頃は少し物足りないとの声も聞こえます。

※本稿は、『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。