悲観論の時代から始まった投資と日本企業の変貌

kenmo 海外投資家の日本悲観が強かった2012年に、宇根さんは何を根拠にスタンスを変えたのでしょう?

宇根 2012年というと、アベノミクスの初期で、おっしゃる通り日本に対する悲観論が非常に強かった時代ですね。当時、海外の機関投資家と意見交換をすると、生産年齢人口減少・低潜在成長率など日本のマクロ経済の見通しの悪さを背景に「日本株なんて買えない」という声がほとんどでした。また、日経平均株価やTOPIX(東証株価指数)といった株式市場の指数(の方向性だけでなく、当時の日本株で市場平均(β)に対する超過収益(α)を上げるファンドが他のアジア諸国に比べて少なかったのようです。つまり、日本株は超過収益を上げづらい市場でした。それもあって日本株市場で好んで取引をする人は、どんどん少なくなっている状況だったのです。

そんな中、2012年末からのアベノミクスという大きな刺激策が出て、金融政策の動向などをもとに資金を動かす外国のマクロヘッジファンドのマネージャーに、「なんで日本株を買わないんだ、中央銀行が金融緩和をすれば株は上がると、って教科書に書いてあるだろう」と言われてハッとして、日本株に対して大きく強気に転じたことを覚えています。

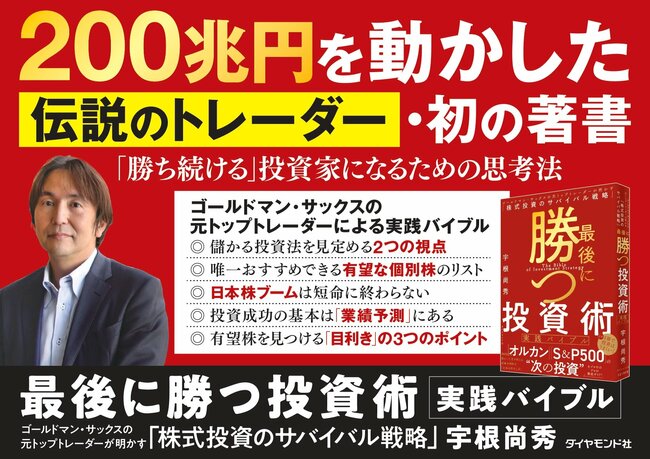

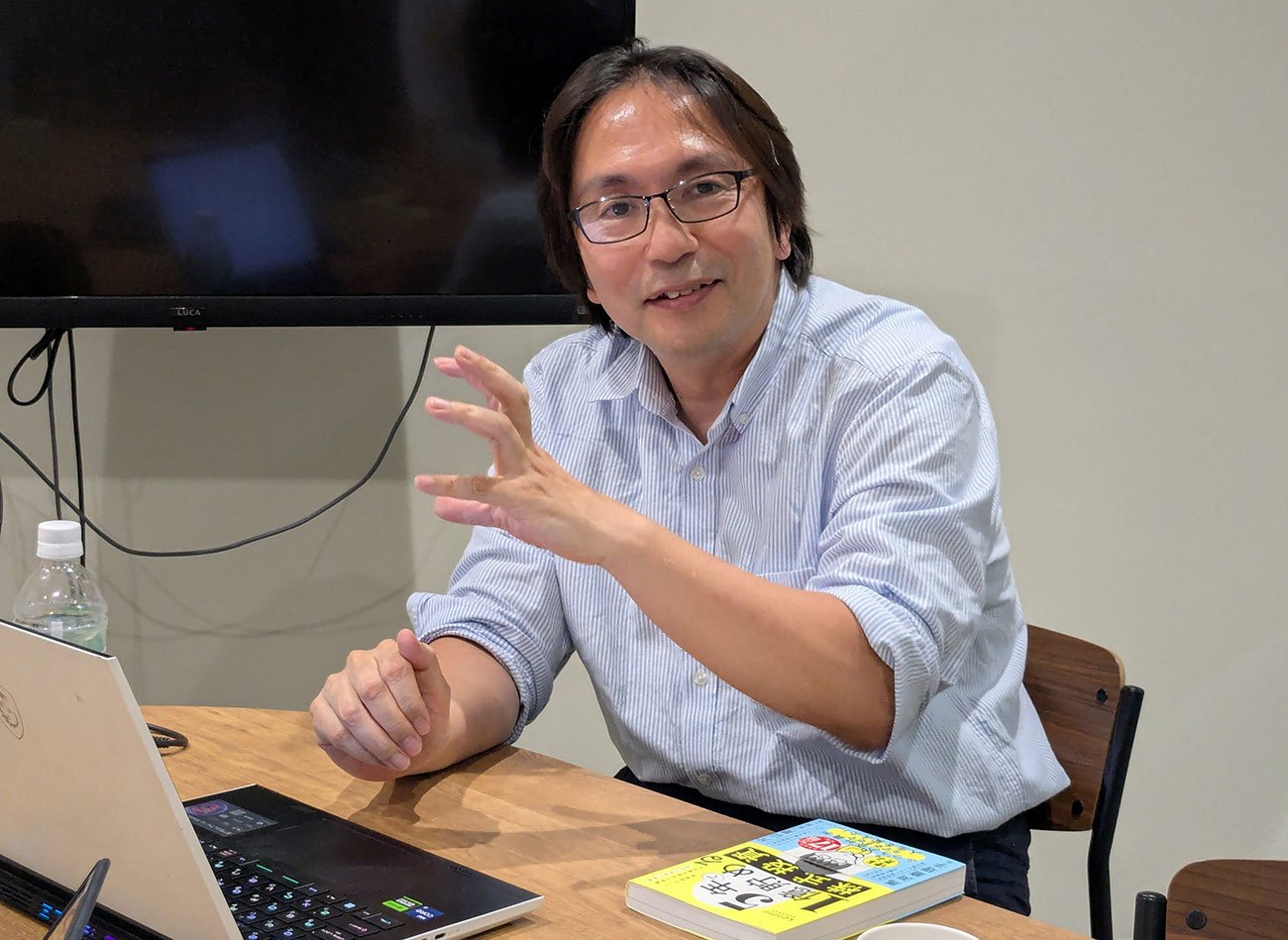

宇根尚秀(うね・なおひで)

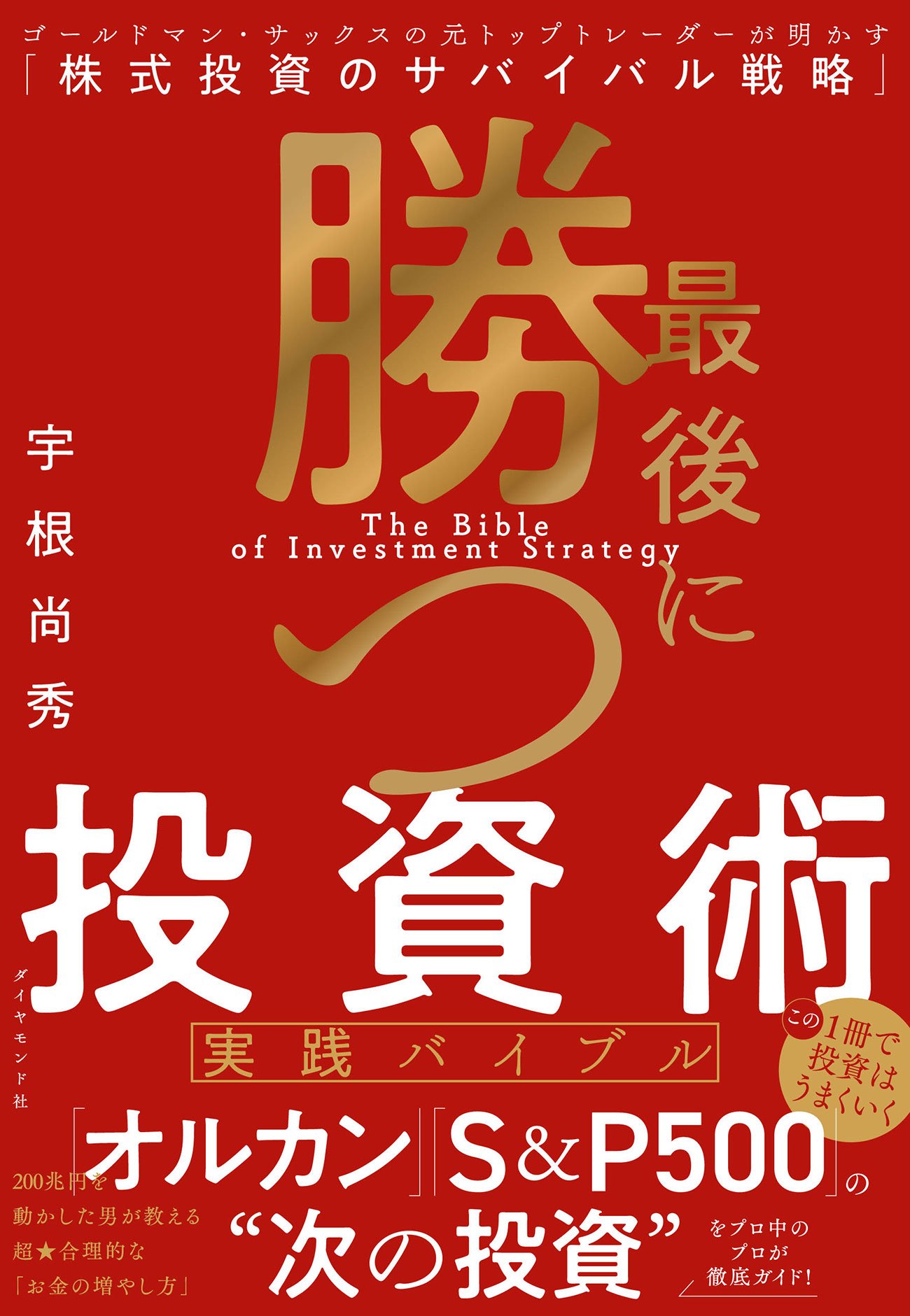

宇根尚秀(うね・なおひで)1975年生まれ。インベストメントLab代表取締役。1998年東京大学工学部化学システム工学科卒業。2000年東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻修士課程修了。同年ゴールドマン・サックス証券入社。エクイティ部門デリバティブトレーディング部でアジア地区のトレーディングチームを率いる。2009年同マネージングディレクター就任。2015年200兆円超を運用する世界最大級の機関投資家、ゆうちょ銀行市場部門執行役員を経て、2016年同行市場部門戦略投資部執行役員部長として投資戦略改革に参画。運用企画・投資資産配分・人材採用を含む組織体制の整備に深く関与。2018年から同行市場部門常務執行役員・経営会議メンバーとして組織全体の経営・世界中のファンドの投資選定に関与。2019年JP インベストメント最高執行責任者(COO)兼務。早稲田大学ファイナンス学科修士課程(MBA)修了。人生の折り返し地点をすぎた2020年に残りの職業人生において自分の経験と知識を活かして社会課題解決に貢献するべく起業。現在ベンチャー投資をするベンチャーキャピタルと上場株に投資をする上場株ファンドを運営している。初の著書『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略」』(ダイヤモンド社)を刊行。

それまでは下がっていく日本株しか見たことがなかったので、株をロング(買い持ち)するのは不思議な感覚ですらありました(笑)。

しかし、その後、日本企業は素晴らしい成功を収めました。日本の人口は減少していますが、企業の売上における海外比率を大きく引き上げることに成功したのです。つまり、日本経済自体は成長していなくても、この15年で日本企業のEPS(1株当たり利益)は数倍にもなりました。日本の変化というのはゆっくりして地味であまり気づかないですが、実は米国などよりも大きなEPS成長を果たしたのです。

ですから、2012年というタイミングにKenmoさんが投資を始められた、というのは、素晴らしい先見の明だったと思います。結果的に、インデックス投資でも、個別株投資でもタイミングで大正解の局面でした。

若い頃のリスクテイクは合理的

kenmo 当時の日本株のセンチメントを踏まえると、「まず個別株から始める」という選択は、どのように合理的だったのでしょう?

宇根 kenmoさんのご著書『5年で1億貯める株式投資』を拝読しましたが、素晴らしい内容でした。当時「個別株で始めるしか選択肢がなかった」というのは、日本株全体が上がる気がしないという市場のセンチメントを反映していたのだと思います。

著書では、モメンタム投資で最高値をブレイクアウトする際に信用取引も活用されています。一部では信用取引を否定する声もありますが、私は理にかなった投資だったと感じています。なぜなら、若いうちは、これから何十年も働いて収入を得るという「労働資産」が潤沢にあるからです。

将来的に貯蓄が増えていくことを見越せば、今ある投資資金50万円や100万円にレバレッジをかけて投資したとしても、将来形成されるであろう総資産から見れば、ごく一部の配分でしかありません。若いうちに大きなリスクを取り、それを元手に成功を重ねられたのは、非常に勇気があるとともに、合理的な判断だったと思います。

そして、資産規模が大きくなるにつれて、分散投資へ戦略を移行されています。それも、資産全体に占める労働資産の割合が相対的に小さくなり、一点張りのリスクが大きくなってきていることを無意識に察知された結果だと思います。アロケーション(資産配分)のあるべきことを正しくなさっていて、非常に頭の良い方だなと感じながら拝読しました。