今から15年前、日本航空(JAL)は会社更生法の適用を申請し倒産した。しかしわずか2年8ヶ月後に復活(再上場)を果たす。この驚くべき企業再生は、法的整理という「外科手術」と、瀕死の組織に魂を注入する「漢方療法」の二つが絶妙に融合した奇跡の事例であった。前者を主導したのは「修羅場の王」と呼ばれる倒産弁護士・瀬戸英雄。後者を主導したのが「経営の神様」稲盛和夫である。

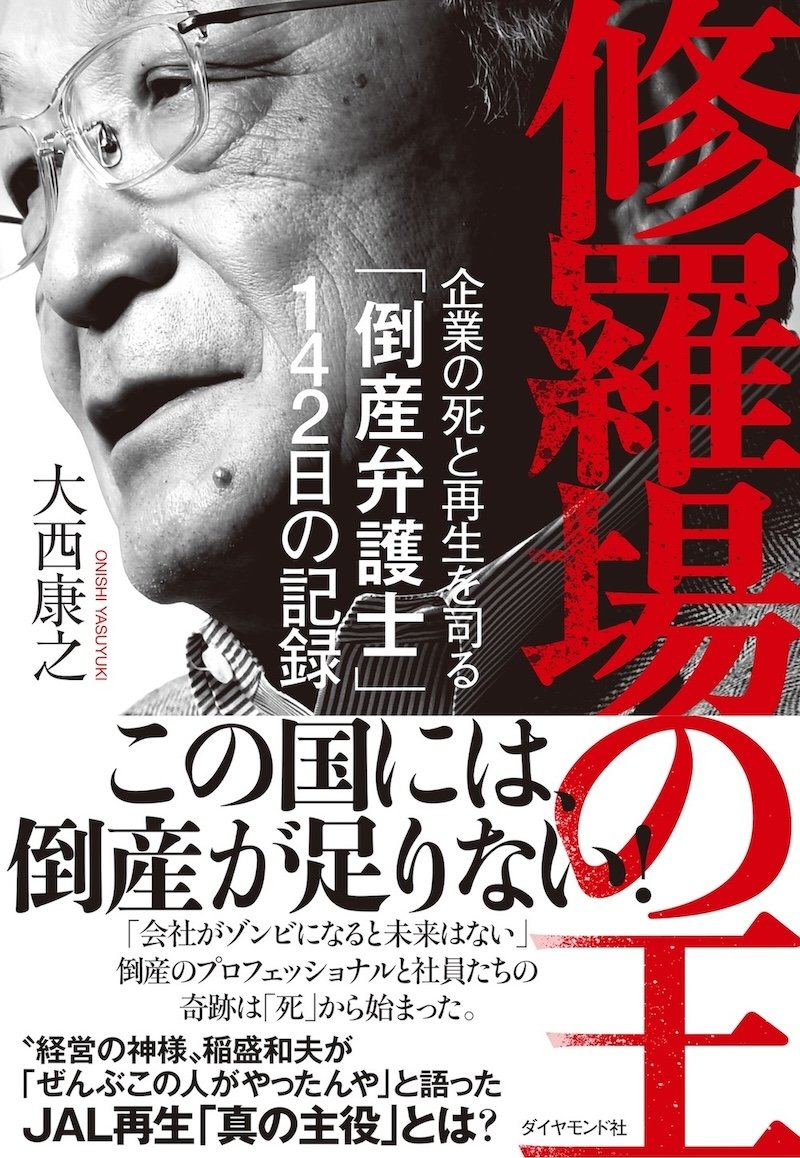

この二人を中心にJALの死と再生をめぐる壮絶なドラマを描いた書籍『修羅場の王』がこのたび刊行された。同書著者・大西康之氏が二人の果たした役割とその哲学を解説する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「修羅場の王」の外科手術

2010年1月19日、JALは会社更生法の適用を申請して倒産した。その時点のJALは2兆3200億円という巨額負債と高コスト構造を抱えた、いわば末期の重病患者だった。倒産弁護士・瀬戸英雄ら企業再生のプロフェッショナルたちが担ったのは「血の出る改革」を断行する外科手術の役割だった。

瀬戸らが推進した法的整理という外科手術は、既得権益が絡み合う自民党政権下では実行できず、前年に発足した民主党政権下で初めて着手できたものと言える。

断行されたのは、人員、機材、路線をすべて三分の一ずつ削るという、大量出血を伴う大手術だった。JALのレガシーコストを根絶し、損益分岐点を劇的に引き下げるハードな治療にほかならない。さらには、87.5%に及ぶ金融債権カット、企業年金の大幅削減、上場廃止による株式の100%減資。

これらによってJALという組織に巣食っていた病巣は見事に切り取られた。加えて瀬戸らは公的資金注入という薬も用意していた。まさに周到な計画に基づく治療だったのだ。

稲盛和夫が後で持ち込む「フィロソフィー」や「アメーバ経営」は、こうした土台があってこそJALで機能したと言えよう。稲盛も、会社更生法という激烈な外科手術によって病巣が切除されることを確認し、「勝てる」と判断したからこそ経営を引き受けたのである。

「経営の神様」の漢方療法

瀬戸らによる外科手術は、組織の腐敗した部分をたしかに切り取った。しかし同時に患者(組織)の士気を挫き、再生への意欲を萎えさせるという副作用を生む可能性もあった。極度に疲弊した組織に再び生きる意欲と活力を注入し、前を向かせる必要がある。その役割を担ったものこそ稲盛和夫による「漢方療法」だった。

稲盛がJAL再生を引き受けた背景には、彼が提唱する手法を用いれば成功できるとの確信と、国民の納得性という極めてプラグマティックな計算があった。「あの人がやるならば」「JAL再生は必要だ」という世論のサポートがなければ、JALは乗客を失い再生プロジェクトは失敗に終わる。

JALの組織に活力を再注入するために稲盛が持ち込んだのは、京セラで確立した「アメーバ経営」と「フィロソフィー(経営哲学)」である。

アメーバ経営は、企業組織をアメーバと呼ばれる小集団に細分化し、それぞれを独立した採算部門として競い合わせる極めて合理的かつ科学的な手法である。しかし、稲盛はこのシステムを導入するにあたり「フィロソフィーが先。それを理解してからアメーバ」と順序を厳格に定めている。

筆者はかつて稲盛に「なぜフィロソフィーが必要なのか、アメーバだけでよいのではないか」と訊いたことがある。稲盛の答えは明快だった。もしフィロソフィーを浸透させず、アメーバ経営をいきなり現場に投入すれば、各アメーバが他部門と対立し、過度なセクショナリズムによって組織全体が崩壊しかねない。だから、フィロソフィーこそが重要であり先に必要なのだと。

稲盛がJALに説いたのは、まず「利他の心」「世のため人のため」という徳の思想だった。それが組織の共通認識にならなければ人は暴走しかねないとの哲学である。この「徳の哲学」が、アメーバ経営という「科学的な経営システム」を健全に機能させる土壌となる。

JAL再生が成功したのは、瀬戸英雄という「修羅場の王」による大胆かつ周到な外科手術、そして稲盛和夫という「経営の神様」によるフィロソフィーに基づく精神的立て直しとアメーバ経営。この西洋医学と東洋医学の絶妙なバランスの上に成り立ったのだ。

稲盛は「JAL再生は、実はこの人がやったんや」と瀬戸の功績を高く評価した。一方、瀬戸も外科手術で瀕死状態にあるJALを回復させられるのは稲盛以外にいないと確信していた。

この二人による絶妙のコラボレーションこそが、JAL再生を成功に導いた最重要ポイントだったのである。

(本稿は『修羅場の王』著者・大西康之氏の口述をダイヤモンド社がまとめたものです)