『週刊ダイヤモンド』4月25日号の巻頭特集は「あなたの情報いくら? 個人データに群がるビジネスの裏側」。ネットやスマホ普及の裏で個人情報が抜き取られ、本人の知らないところで売買されている実態に迫りました。特集の中から、インターネットサービスを無料で提供する代わりに個人データを吸い上げ、巨額の富を生むネット広告のビジネスモデルの話題をお届けします。

新居に引っ越すことになり、新たにウォシュレットを買うことにした30代の男性。使っていたパソコンやスマートフォンの検索サイトから、インターネットショッピングのサイトに入り、お目当ての商品を探していた。

結局、近くの店で購入したのだが、そのころからショッピングサイト、ニュースサイト、ブログにまでウォシュレットの広告が。「トイレのフタ」に追い回される羽目になってしまった。

男性は「いまさら広告が出ても意味がないのに、本当に迷惑だ」と憤慨。しかし、相手が見えないだけに怒りのぶつけ先がなかった。

なぜ、このようなことになるのか。その裏には、最近、主流となっているネット広告が存在する。

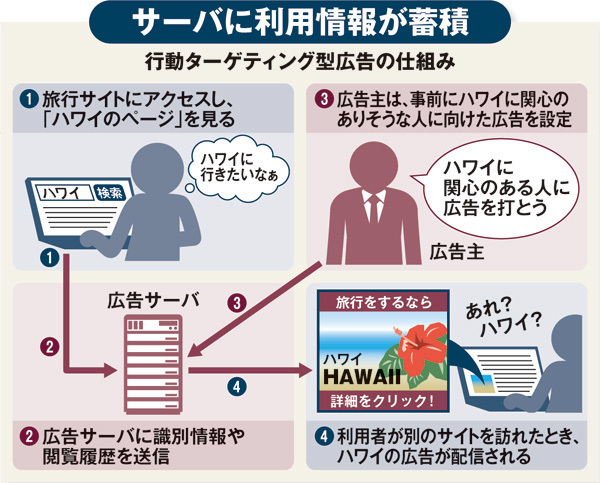

上図はその仕組みをまとめたもの。

まず、利用者がウェブサイトにアクセスすると、そのサイトの種類や利用者を識別するIDなどの情報が広告を配信するサーバに自動的に送られる。

広告サーバ側は、事前に特定の相手に広告を打つよう設定されているのに加え、利用者が初めて訪問したサイトであっても、同じサーバにつながってさえいれば、その人の興味を引くような広告の配信ができるようになっている。

そのため、例えば旅行サイトでハワイの情報を見た人に、初めて訪れた別のサイトでもハワイ旅行の広告を出すということが可能なのだ。