写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

私たちにとって「楽しいレジャー施設」の印象が強い水族館だが、実は水族館の役割はそれだけではない!世界的な研究成果が日夜生み出されている、水族館の「研究機関」としての側面を海洋生物学者が紹介する。※本稿は、泉貴人『カラー版―水族館のひみつ―海洋生物学者が教える水族館のきらめき』(中央公論新社)の一部を抜粋・編集したものです。

“生きた資料”を用いて研究する

博物館施設としての水族館

皆さん、「研究」にはどんなイメージがあるだろうか?白衣を着た科学者が、最新鋭の機械の揃った研究室で、薬品を調合しながら、わけの分からん数式や化学式を用いて何かを解き明かしている、そんなイメージかな?

学者として断言する。そんなことをやっているのは、研究者のごく一部に過ぎない(これは、科学ドラマの悪影響だ)。研究というのは本来、「誰も知らないことを知ろうとする試みすべて」のことである。すなわち、白衣を着ていなくたって、研究室でなくたって、薬品や難しい数式を使わなくたって、研究をすることはできるのだ。

では謹んで皆さまに教えよう、水族館が博物館施設であり、そこで研究が行われている意味を。キーワードは「“生きた資料”を用いた研究」である。

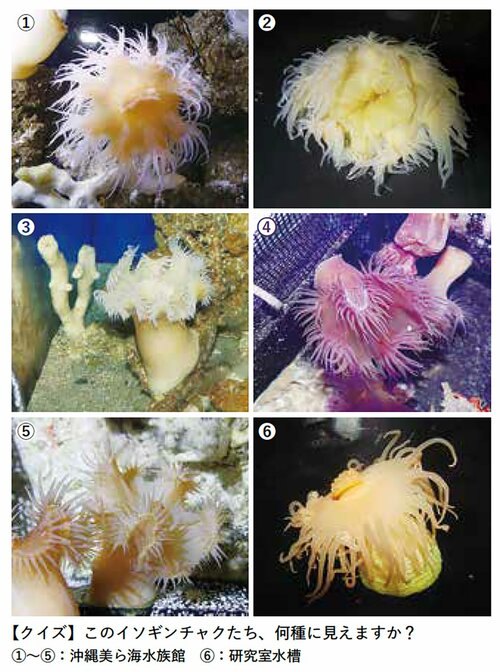

早速だが、下の6個体のイソギンチャクの写真を見てほしい。この中に何種のイソギンチャクがいるのか、一瞬で判別してみてください。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示