Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

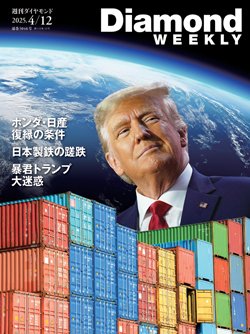

創刊111周年の「週刊ダイヤモンド」が30年ぶりに生まれ変わりました。雑誌ロゴは従来のカタカナ表記から英字の「Diamond WEEKLY」へ、さらに記事のレイアウトも縦組みから横組みへ一新。グローバルな視点を大胆に取り入れた経済メディアを目指します(ダイヤモンド編集部編集長 浅島亮子)

歴史を塗り替える大刷新

ここに始まる──

創刊111周年の「週刊ダイヤモンド」が30年ぶりに生まれ変わりました。雑誌ロゴは従来のカタカナ表記から英字の「Diamond WEEKLY」へ、さらに記事のレイアウトも縦組みから横組みへ一新。グローバルな視点を大胆に取り入れた経済メディアを目指します。

リニューアル創刊号の第1特集は、「ホンダ・日産 復縁の条件」です。4月1日、日産自動車では、イヴァン・エスピノーサ氏が新社長に就任し、新体制がスタートしました。エスピノーサ氏の前には、厳しい経営課題が立ちはだかっています。特に、前政権が策定した「ターンアラウンド(再生)計画」の見直しは避けて通れません。さらに、単独での生き残りが難しい日産にとって、経営課題の中でも最優先事項となるのがパートナー探しです。“世紀の統合”とまでいわれたホンダとの提携交渉は再開するのでしょうか。日産に残された再建シナリオの行方を追いました。

第2特集は、「日本製鉄の蹉跌」です。国内鉄鋼最大手である日本製鉄の進撃が止まりました。米USスチール買収が混迷を極め、先行きが見通せなくなっているためです。さらに、インドや東南アジアなどでも課題が山積し、グローバルで苦戦を強いられています。日の丸製造業の“巨人”は再び快進撃に転じることができるのか、世界鉄鋼市場を大解剖するとともに、日鉄の勝ち筋を解明します。

第3特集は、「暴君トランプ大迷惑」です。ドナルド・トランプ米大統領が世界秩序を破壊しています。関税の大幅増に脱・脱炭素、ウクライナの頭越しの停戦交渉……。「米国第一」を掲げ、他国への配慮なしに次々と政策を繰り出す姿は、まるで“暴君”です。激変する世界を乗り切るためには、トランプ氏の意図と今後の展開を読む必要があります。日本はトランプ氏がもたらす“大迷惑”を回避することができるのでしょうか。実力派のアナリストたちが分析します。

“サブスク雑誌”として再出発

編集方針は「3大迫る」

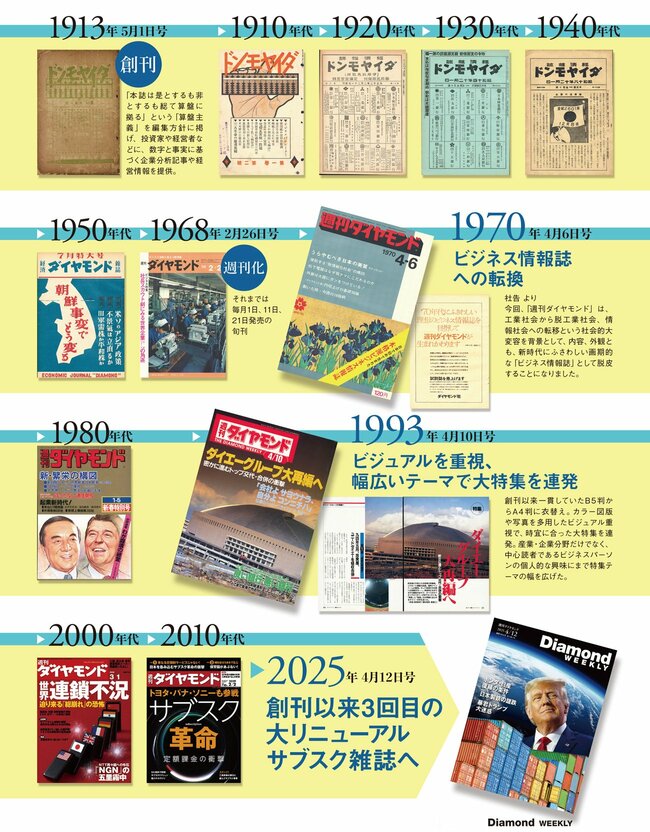

雑誌「ダイヤモンド」は、1913(大正2)年、東京都・八丁堀の小さな貸間で31歳の経済記者・石山賢吉によって創刊されました。彼が掲げた理念は「算盤主義」。われわれが今も志向するデータジャーナリズムに通じるものです。第1次世界大戦の好景気と株投資ブームを背景に部数を伸ばし、大正・昭和・平成・令和と111年間にわたり日本経済と企業の営みに寄り添ってきました。

ここにきて、出版メディアは大きな変革期を迎えています。2019年6月、弊社は経済メディアとしていち早く、デジタルのサブスクリプション(継続課金)サービス、「ダイヤモンド・プレミアム」を開始し、有料会員数を4.5万人まで伸ばしてきました。

そしてこのたび、「Diamond WEEKLY」は定期購読を前提とした“サブスク雑誌”として再出発。雑誌とデジタルの双方でサブスク(会員)モデルへ舵を切ります。これに伴い、編集リソースをサブスク事業へ集中投下し、企業・産業系コンテンツをさらに拡充します。

サブスク事業の強化に当たり、ダイヤモンド編集部は、自らの存在意義と強みを再定義しました。そうして生まれたのが、編集方針の「3大迫る」です。

・ データで迫る データに基づいた独自分析

・忖度なしで迫る 権力や慣習にとらわれない報道

・ 企業・産業の最深部に迫る ニュースの核心を突く深掘り検証

創刊当初から追求してきた「ビジネスと投資に役立つ」という原点は、これからも変わりません。しかし、長い歴史に安住するのではなく、常に未来を見据え、新たな時代を切り開くビジネスパーソンや意思決定層に向けて、エッジの利いた深掘り情報をお届けします。これまで以上にご愛顧賜りますよう心よりお願い申し上げます。