和田哲郎

なぜ「真の戦犯」が裁かれなかったのか?長銀事件の深すぎる闇

今年、約3300億円が残る公的資金返済について、返済の目処を明らかにしたSBI新生銀行。前身の旧日本長期信用銀行(長銀)時代の負の遺産を遂に完済できるのではと話題になったが、その激動の発端は、1998年3月の決算期での粉飾決算容疑で、経営陣3人が逮捕された「長銀事件」だ。なぜ、長銀を不良債権問題に巻き込んだ「真の戦犯」は責任を問われなかったのか?金融界の最前線に立つ元・日銀マンの著者が、自らの見解を交えて事件を詳述する。本稿は、和田哲郎『バブルの後始末――銀行破綻と預金保護』(筑摩書房)の一部を抜粋・編集したものです。

拓銀と長銀はどっちがマシだったのか?「破綻処理」の決定的な違い

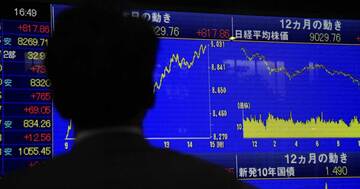

1997年11月、銀行や大手証券会社の相次ぐ破綻により、日本は未曽有の金融危機に突入。翌98年には、経営破綻した日本長期信用銀行(長銀)が、金融再生法に基づく特別公的管理(一時国有化)を申請し、46年の歴史に幕を閉じた。その後、長らく公的資金の返済が滞っていた旧長銀を前身とするSBI新生銀行だったが、今年に入り、約3300億円が残る公的資金返済について2025年度中にも完済する方針を明らかにした。金融業界を知り尽くす著者が、バブル崩壊に始まる激動の裏側を解説する。本稿は、和田哲郎『バブルの後始末――銀行破綻と預金保護』(筑摩書房)の一部を抜粋・編集したものです。

なぜ山一證券の破綻は回避できなかったのか?「大蔵省の闇」と最悪の結末

かつて大手証券4社の一角を占めていた「山一證券」は、バブル崩壊後の収益悪化や不祥事が表面化し、市場の信用を失った結果、1997年11月24日に「自主廃業」を宣言。日本経済に大きな衝撃と影響を与えることとなった。しかし、山一が自主廃業を選択したことについて、金融のプロである著者は「最悪のスキーム」と指摘する。山一がとるべきだった最善の選択とは?本稿は、和田哲郎『バブルの後始末――銀行破綻と預金保護』(筑摩書房)の一部を抜粋・編集したものです。

平成の金融危機からおよそ20年。しかし、当時、日本銀行で幹部を務めていた和田哲郎氏によると、現在の日本でも「金融危機の芽」が確実にあるという。今こそ押さえておきたい2つの「金融危機の芽」の正体と、回避の方策を和田氏が解説する。

平成の30年間の金融業界で最も大きなトピックが「平成金融危機」だろう。大手金融機関をも破綻へと導いた深刻な金融危機は、なぜ誰も防げなかったのか。当時、日本銀行幹部を務めていた和田哲郎氏が、平成金融危機の原因を分析し、教訓を語る。