原田三寛

「ゾンビ企業」は56.5万社――。東京商工リサーチ(TSR)が保有する財務データを活用し、「ゾンビ企業率」を算出すると、2022年度(4-3月)は15.38%(前年度比3.41ポイント増)だった。2013年度以降の10年間で最悪の数値だ。経済センサス(2021年活動調査)の企業数(368万社)に当てはめると、「ゾンビ企業数」は56.5万社になる。企業の新陳代謝や生産性向上が注目されているが、これを阻害していると一部から犯人扱いされるゾンビ企業は「ホットイシュー」だ。ただ、1つの定義に従って算出したセンセーショナルな数値の独り歩きは、ミスリードに繋がる。大切なことはゾンビ企業の実像に迫り、窮境局面にある企業に寄り添い、状況に応じた支援に繋がる分析だ。机上の空論を振りかざして不幸を叫んでも意味はない。

「コロナ禍で直撃を避けられた企業こそ、意識改革が必要だ」。事業再生や審査の現場を歩くと、こう感じることが多い。コロナ禍で加速する債務整理の枠組みが、実はコロナ禍を直接受けていない企業にも影響する恐れがあるからだ。

中小企業の3社に1社が「過剰債務」の状況にある。東京商工リサーチが4月中旬に行った調査は、驚きの実態を浮き彫りにした。企業の破綻を防ぐための資金繰り支援策は、大きな効果を発揮した一方で、その「副作用」は計り知れない。

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、行政による資金繰り支援策の効果もあり、企業の倒産件数は低い水準にとどまっている。だが、代表者の高齢化や後継者不足、将来的な成長が厳しいことなどを背景に、休廃業・解散件数は大きく増加している。

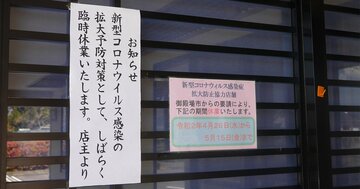

「新型コロナウイルス」感染拡大に翻弄された2020年。経営の現場にもコロナ禍が直撃した。信用情報誌「TSR情報」は、現場取材やアンケート、関係先へのヒアリングなどに基づき、事細かに日々報じてきた。コロナ禍は企業活動にどう影響を及ぼしたのか――。信用情報誌「TSR情報」(全国版・日刊)のトップニュースで2020年を振り返る。