OPECと非OPEC加盟国は、7月1日からの減産緩和で合意した。しかし、しばらく原油価格は高値圏で推移しそうだ

OPECと非OPEC加盟国は、7月1日からの減産緩和で合意した。しかし、しばらく原油価格は高値圏で推移しそうだ

オーストリア・ウィーンで6月22日に開かれた石油輸出国機構(OPEC)の総会で、加盟国を中心とした産油国は7月1日から、昨年11月に合意した2018年末までの減産を緩和することに合意した。

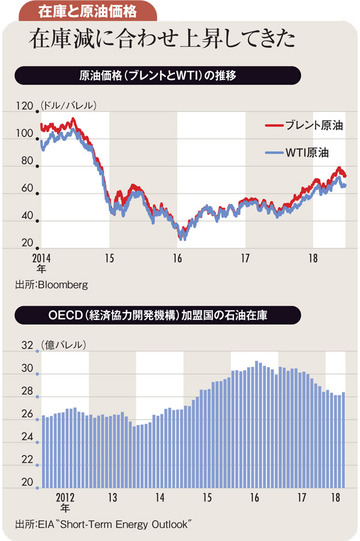

産油国が原油価格上昇の抑制を図ったのだが、増産幅が市場の予想より下回ったこともあり、OPEC総会明けの6月25日の国際原油価格(WTI:ウエスト・テキサス・インターメディエート)は、70ドル台(1バレル当たり。以下同)に突入した。

実はOPEC総会前から、加盟国で産油国盟主のサウジアラビアを中心にイラン、ベネズエラ、非加盟国のロシアで、減産緩和を巡る目まぐるしい駆け引きが繰り広げられていた。

その引き金を引いたのは、“あの人”。そう、トランプ米大統領にほかならない。

今年に入って国際原油価格は60ドル前後で推移していた。しかしトランプ米大統領が5月、イランの核合意から離脱し、経済制裁を復活させると発表。原油生産量が減少しているベネズエラに加え、イランの原油輸出量が落ち込むとの観測から需給がひっ迫し、14年11月以来の高水準となる70ドルを突破した。

原油価格を吊り上げた原因を作ったともいえるトランプ大統領。ただ、ちゃっかりやることはやっていた。サウジをはじめとするOPEC内の親米諸国に、供給不足になった場合に増産するよう求めていたのだ。

それでもトランプ大統領は「原油価格は高すぎる。OPECがまた関与している」と総会前の6月13日にツイッターで言及し、さらにプレッシャーをかけた。

その背景には、夏のドライブシーズンを前に米国では、消費者心理に影響を与える1ガロンあたり3ドルを超えたため、トランプ大統領が国民から批判を浴びないために予防線を張ったとの見方が強い。

どこまでも自分優先のトランプ大統領の期待に応えようと、サウジは減産緩和に反対するイラン、ベネズエラを納得させるために、ロシアを引き入れた。

サウジのムハンマド・ビン・サルマン皇太子とロシアのプーチン大統領が並んでサッカーW杯の開幕戦を観戦する場面は象徴的だっただろう。中東情勢に詳しいインスペックス特別顧問の畑中美樹氏は「ロシアを前面に立たせて、減産緩和をリードする狙いがあった」と解説する。

サウジはイラン、ベネズエラが納得できるよう、総会のコミュニケには具体的な増産量を盛り込まない玉虫色の合意を取り付けた。